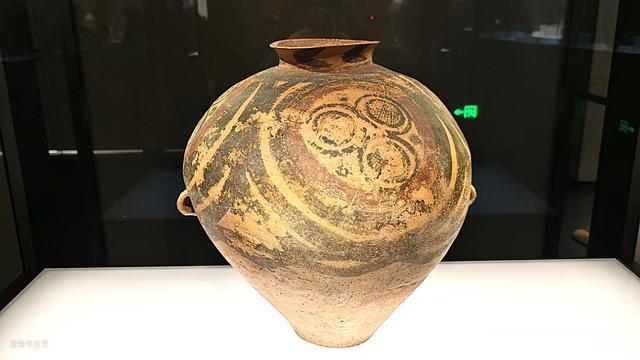

上海博物馆珍藏的彩陶圆圈纹壶是一件异常珍贵的历史文物,它被考古界誉为马厂类型的艺术巅峰,其属于新石器时代马家窑文化的马厂类型(距今约4400-4100年),是黄河上游地区彩陶艺术的集大成之作。马厂类型因首次发现于青海民和县马厂塬而得名,其分布范围西扩至河西走廊玉门一带,是马家窑文化晚期的重要分支。此壶的发现,不仅展现了史前先民的审美创造力,更揭示了早期社会的技术革新与精神信仰。

图一

该壶通高40.5厘米,口径14.6厘米,腹围120.5厘米,器型为双耳壶,整体呈侈口短颈鼓腹和平底的特点,其轮廓浑圆饱满,腹部最大直径位于中段,呈现出马厂类型典型的“球体延伸”特征。壶身以黑彩绘制四个大圆圈纹,圆圈内填饰细密的方格纹,外围以回纹与波折纹环绕,形成疏密有致的几何韵律。这种构图既象征天圆地方的宇宙观,也可能暗含对渔网编织物等生产工具的抽象崇拜。

图二

器表施红色陶衣为底,黑彩线条粗犷流畅,经还原焰烧制后色泽对比鲜明,橙红胎体与深黑的纹饰交相辉映,展现出了马厂类型“豪放率性”的艺术风格。作为盛水或储粮器,其双耳设计便于提携,鼓腹造型增加容量,平底适应地面放置,实用性极强。马厂类型陶器以红陶为主,胎质坚硬,适合长期使用。

图三

四大圆圈纹可能蕴含宗教意义。学者推测,圆圈象征太阳或宇宙循环,方格纹代表土地或秩序,整体纹饰或用于祭祀仪式,祈求丰饶与部族昌盛。此类高规格彩陶多出土于贵族墓葬,暗示其作为身份象征或通神媒介的功能。

图四

其最大的考古价值是其成为了解读史前社会的多维密码。马厂类型彩陶采用轮制技术与分体拼接工艺,器壁匀薄规整,标志着我国新石器时代制陶技术的成熟。此壶的烧制温度可达900℃以上,远超同时期其他文化,体现先民对火候的精准掌控。马厂类型彩陶的几何纹饰与中原仰韶文化、长江流域崧泽文化的编织纹存在着跨区域美学的对话,暗示早期文明通过贸易或迁徙间接互动。

图五

其具体出土地点为青海乐都的柳湾墓地。该遗址发掘墓葬千余座,出土彩陶万余件,是马厂类型的核心分布区。作为上海博物馆“中国古代陶瓷馆”的明星展品,其保存完整度与纹饰代表性,使其成为解读黄河文明的重要资料,

图六

马厂类型(约公元前2200-前2000年)是马家窑文化的最后阶段,其上承半山类型,下启齐家文化。其文化特征包括:早期器型矮胖,纹饰繁复;晚期器身瘦长,纹饰简化,素面陶增多,反映出了审美与技术的转型。

图七

四千年前,先民以陶土为纸矿物为墨,绘就了震撼人心的几何密码。上海博物馆的这件彩陶圆圈纹壶,不仅是盛载文明的容器,更是连接古今的美学桥梁。当我们在展柜前凝视这些斑驳的纹饰,仿佛能听见黄河畔陶轮转动的嗡鸣,看见史前工匠在篝火旁勾画宇宙的轮廓——这正是中华文明生生不息的基因印记。关注我每天看国宝,下期更精彩。