国家博物馆珍藏的这件栾书青铜缶,以其精美的错金铭文和复杂的学术争议,成为了春秋战国文物中的焦点。这件器物曾长期被当作晋国重臣栾书的遗物,但其却在90年代被学者推翻,从而揭开了一段跨越国界与时代的传奇故事。

图一

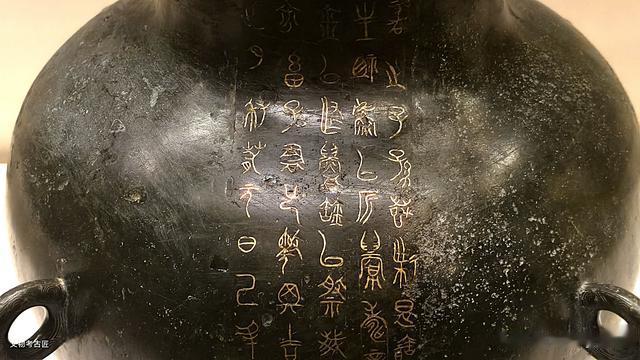

它通高40.5厘米,口径16.5厘米,足径17厘米,其形似青铜壶,整体呈小口短颈和圆腹矮圈足的特点。盖顶呈弧形,盖面与腹部各有四个对称的环形耳,耳上装饰有阴刻的云纹,它具有实用与仪式的功能。器身上的铭文以错金的技法镶嵌,文字规整如新,金光熠熠。此工艺需在青铜器的表面先錾刻浅槽,然后再镶嵌入金丝后反复打磨,错金工艺是春秋中期兴起的尖端技术,而此青铜缶正是早期错金铭文的代表作。

图二

上面的错金铭文的内容为:“正月季春元日己丑,余畜孙书也择其吉金,以作铸缶。以祭我皇祖,虞以祈眉寿。栾书之子孙,万世是宝” 。铭文的意思是:栾书的后裔在吉日选用优质的铜料铸造了此青铜缶,用于祭祀其先祖栾书并祈求自己长寿,希望子孙们世代使用并珍视它。

图三

这件栾书青铜缶的关键争议是:铭文中虽称“栾书之子孙”,但器物风格与晋国的青铜器差异显著,反而具有楚式青铜器的特征,暗示其可能为栾氏后裔迁居到楚国后铸造的。

图四

根据史书记载,栾书是晋国的权臣,其人生相当复杂,他的出生日期无法考证,卒于公元前573年,是春秋时期晋国的执政卿,谥号为“武”,史称栾武子。他历经了晋景公晋厉公和晋悼公三朝并以军事才能著称于世,他的主要功绩是指挥了晋国和齐国的鞍之战并大胜,还带兵营救郑国并击退楚国,另外还讨伐过蔡国和击败过秦国,从而奠定了晋国的霸权。

图五

他还是一位权谋家:他曾联合荀偃发动政变,弑杀了晋厉公后拥立晋悼公,却因其手段残酷而激化了晋国的内部矛盾。

图六

其晚年被晋悼公废黜。这件遗物“栾书缶”成为后世追溯其家族发现的唯一实物证据。其早在1958年就被学者们定为是春秋中期约公元前579年的晋国器物,并认为是属于栾书本人的物品。到了1990年,考古学家们根据楚墓中出土的青铜器对比,发现其器形和字体均属于楚式的风格,从而推测它的铸造时间应为战国时期,约公元前475年-公元前221年,且极有可能是其流亡到楚国的栾氏后裔制作。

图七

另一个疑点是,若此器物确为战国时期的楚国器物,则上面铭文中的“栾书”是否指的是晋国的栾书呢?后来学者们提出了两种可能:一是栾氏后裔为纪念先祖而特意制作的,二是楚国工匠借用“栾书”之名的伪作。

图八

不管是哪种说法,其都有极高的历史研究价值,主要是上面的长篇错金铭文非常罕见,它为研究春秋战国时期的文字演变与祭祀文化提供了实物证据。其器物风格与铭文内容的矛盾,还折射出了晋国和楚国文化交流及士族迁徙的历史动态。

图九

战国时期,楚国成为了南方的霸主,其青铜器以繁复的纹饰与创新的工艺而闻名于世。栾氏后裔可能是因晋国的内乱而迁居到楚国,融入当地后并沿用其祖先的名号。此青铜缶的楚式特征,既体现了楚国工匠的高超技艺,也映射出了战国时代世家贵族们在动荡中维系其宗族认同的努力。

图十

“栾书”青铜缶的争议,恰似一面镜子,映照出了文物背后复杂的历史脉络。它不仅是工艺与艺术的结晶,更是晋楚文明的碰撞和学术认知更新的历史见证,关注我每天看国宝,下期更精彩。

图十一