第四部分 资本主义社会时期

第七章 民族主义音乐

第二节 民族乐派(上)

二、波希米亚(捷克)民族乐派

向阳光

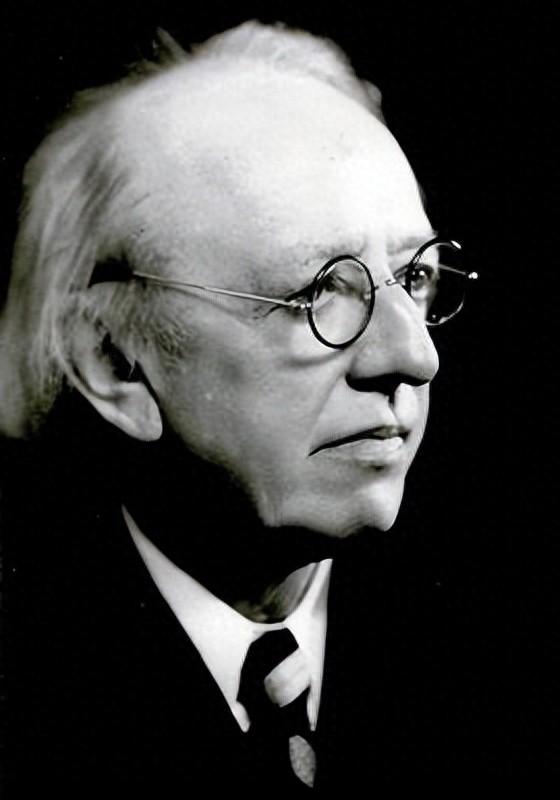

(五)诺瓦克

维捷斯拉夫·诺瓦克(捷克语:Vítězslav Novák,1870一1949),捷克作曲家,是20世纪初期捷克作曲与音乐教育体系的关键人物之一。维捷斯拉夫·诺瓦克于1870年12月5日,出生在利帕河畔的卡梅尼采,那是波希米亚南部的一个山区小镇。做医生的父亲过世后,他到更大的镇子上去念书了。后来,他考入布拉格音乐学院,自己将原名中的“Viktor”改为“Vítězslav”,是为了更清晰地强调他的捷克血统。

早年在布拉格大学学习法律和哲学,同时在布拉格音乐学院学习音乐,从师A.德沃夏克,聆听德沃夏克讲授作曲。在音乐学院里,他参加了德沃夏克的大师班,而日后在捷克家喻户晓的约瑟夫·苏克、中提琴家奈德保尔(Oskar Nedbal)、作曲家卡莱尔(Rudolf Karel)等都是他的同学。

当德沃夏克决定赴美,诺瓦克选择留在国内跟随另一位老师斯戴克。毕业后,他试着写过一些曲子,可是发觉自己的天生乐感与德沃夏克、斯戴克两位的期待,有着不小的差异,反而更愿意向当时的“现代派”迈进一步。

1890年代之后,维捷斯拉夫·诺瓦克试着跃出瓦格纳、勃拉姆斯的语言体系,接受在布拉格所盛行的先锋作曲思想,同时,也参鉴了少许捷克民间旋律。然而,他对当时如日中天的印象主义有着一波三折的态度——先是非常喜爱,到了晚年却拒绝承认德彪西的影响,譬如,认为那些非功能性的平行和声或双调性,完全是凭一己之力作出的尝试。到了1906年,亲临布拉格的一场《莎乐美》首演后,维捷斯拉夫·诺瓦克又成为了理查·施特劳斯的拥趸,而他的余生也在效仿理查·施特劳斯的后浪漫-现代主义中度过。

1909年起,维捷斯拉夫·诺瓦克在布拉格音乐学院任教,并成为捷克音乐界现代主义运动的中心人物。在布拉格音乐学院任教期间,诺瓦克创立了一个讨论小组,成员包括约瑟夫·苏克、卡莱尔及指挥家塔利希(Václav Talich),堪称当时捷克音乐贤才俊彦的集结。

小组的讨论内容涉及到捷克当代音乐的发展方向,以及组内、组外那一批对现代风格的试探之作。此后,维捷斯拉夫·诺瓦克的生活并不平静,因为他卷入了与音乐批评家内雅德利(他也在文化部担任要职)的论战中,又在一份抗议内雅德利“反德沃夏克”政策的文件里签了字,导致日后的发展困难重重,媒体也开始将矛头指向他自己的作品。关于内雅德利这个近代捷克音乐界复杂而不可忽视的人物,以及他一生中鲜明的“挺斯美塔那(与奥斯特齐尔)、贬德沃夏克(与苏克)”的倾向。

1930年代,探索了一段时间大编制乐队体裁的维捷斯拉夫·诺瓦克,不得不接受纳粹(民族社会主义德国工人党,通称纳粹党,20世纪德国法西斯政党)入侵的现实。顽强的他还是依靠音乐的工具,带领年轻的捷克同胞们发起一轮爱国抵抗运动。二战之后,他一直留在捷克,并从事回忆录的写作。维捷斯拉夫·诺瓦克把自己的故事记录在了一本长长的回忆录《关于我自己和他人》(1970年出版)中,向读者诉说了与老对手、指挥家奥斯特齐尔,乃至亲密伙伴苏克之间的心事纠葛。而在人生的最后阶段,诺瓦克将精力放在了基于南波西米亚民歌的合唱中。

一直到暮年,维捷斯拉夫·诺瓦克的音乐风格,都保持在晚期浪漫主义的轨道上。不过,相对而言,他的早期钢琴作品受格里格和舒曼的影响较大,而从布拉格音乐学院毕业之后,其产出就明显带有摩拉维亚和斯拉夫民族音乐的影子,他的民歌收集、研究工作也正是从1890年代开始的。诺瓦克花费了约十年时间将民歌中的基本音程与节奏归纳、消化、转借到了自己的作曲里。这一时期的代表作是第二弦乐四重奏(Op.22)和钢琴独奏作品《英雄奏鸣曲》(Sonata eroica,Op.24)。

第二个较大的影响面则如前文所言,来自法国印象派与理查·施特劳斯。他歌曲套曲《忧郁》(Op.25)和《永恒的渴望》(Op.33)都有鲜明的印象派特征;而他以斯拉夫音乐为基调的音诗,如《在塔特拉山脉上》(op.26, 1902)——该山脉那是一条位于中欧、也意味着斯洛伐克与波兰边界的山脉,以及声乐套曲《新英格兰的山谷》(op.31,1903)中都已有了理查·施特劳斯式歌曲的痕迹,到了1907年的《托曼与木仙女(Toman & the Wood Nymph, Op. 40)》,“理查味道”则相当浓郁了。即便在他被批判的阶段,维捷斯拉夫·诺瓦克的作曲成就,仍然公认很高。

他最好的两首作品,皆于1910年创作,一是《潘,写给钢琴独奏的五乐章音诗》(Op.43),谱子竟然厚达60页,标题中的“潘”应指希腊牧神;二是《暴风雨》(Op.42),基于捷克作家切西的文本,和莎翁剧作并无关系,它其实是一部写给独唱、合唱、乐队的宏大康塔塔,若不间断地完整上演需要近一个小时,曲中对戏剧色彩的偏重,暗示我们诺瓦克正在朝着歌剧的方向靠拢,尽管到那时为止,他还未曾撰写过一部。

这一时期的维捷斯拉夫·诺瓦克正陷入与内雅德利的论战,而公众对他1912年《潘,写给钢琴独奏的五乐章音诗》的乐队改编版以及后面一首康塔塔《婚衫》(The Wedding Shirt)都没有太高的评价,以至于作曲家多少有点郁郁寡欢。他想方设法用捷克历史题材的创作挽回局面,如基于作家斯特鲁佩尼奇的喜歌剧《兹维科夫的小鬼》和基于作家伏尔赫利茨基的《卡尔什特因城堡》,这样的题材在一战的大环境下有所响应。即便人们的评价褒贬参半,后者还是在20世纪中叶的捷克歌剧院票房中赢得了稳定的一席。

这些作品的一致迹象是:维捷斯拉夫·诺瓦克试足了双调性,正呼应着他在早期民歌创作里对双调性的兴趣。不过就该手段使用的幅度与坚定程度看,诺瓦克是没法与稍晚的斯特拉文斯基、米约或希曼诺夫斯基相比拟的。1920年以后,巨大的社会压力和不得志——如两部歌剧《灯笼》和《祖父的传奇》的落落寡合,让晚期的诺瓦克转向更保守的风格。之后,维捷斯拉夫·诺瓦克又创作了两部芭蕾哑剧,试图挽回声誉,而不错的结果是,他音乐中明亮而颤动的乐队声部铺垫、复节奏的运用或对探戈音乐的引借,赢得了一些年轻后辈的支持,其中就有新古典主义追随者克莱齐(Iša Krejčí)与日后以微分音技法享誉四海的哈巴(Alois Hába)这样的名字。

1930年之后,除了一首较庞大的交响-合唱作品《秋天交响曲)(Op.62),维捷斯拉夫·诺瓦克主要专注于室内乐的谱写。纳粹占领阶段,他的爱国作品获得了很高的评价,如1941年的《有管风琴参与的交响音诗》(op.67),或次年的《圣瓦茨拉夫三联画》(Op.70)和《五月交响曲》(Op.73)。

在他的唱片里,使人比较喜欢的一张是ClassicO的厂牌下的、波斯托克(Douglas Bostock)所指挥的《南波西米亚组曲》(Op.64),也是该曲的世界首录。虽然名为组曲,其实相当于交响套曲,与巴托克的组曲虽为同一时代的产物,但差别却大极了,不如说更像是捷克民间风味的印象派。片中还有1908年谱写的《八首夜曲》(op.39),这些交响伴奏的人声套曲倒很有马勒和理查·施特劳斯的印记了,难怪末尾的一曲,也命名为“少年魔号”。

维捷斯拉夫·诺瓦克是德沃夏克的学生,沿着德国浪漫主义的轨道写作早期作品。他创作了一系列日益雄心勃勃的管弦乐作品,这些作品反映出他个人对民间音乐元素,印象派和晚期浪漫主义的融合。诺瓦克的早期室内乐作品是在J.勃拉姆斯支持下在德国出版的。

在《托曼与木仙女》中听到的深远的和声,为诺瓦克赢得了一些赞誉——他对超自然魔法和人类激情的唤起,导致了令人陶醉的音乐。后来的《南波希米亚组曲(South Bohemian Suite)》令人回味无穷,其精妙之处在于将民歌嵌入其纹理之中。维捷斯拉夫·诺瓦克的歌剧和交响诗中,也充分显示了民族特点。

诺瓦克的音乐风格,受德奥晚期浪漫主义,特别是理查·施特劳斯的影响很大。同时,也受到德彪西的一些影响。一部分作品有较强的现代性,但晚期作品又趋于传统,较为保守。他在创作中始终注意保持捷克民族风格,运用丰富优美的配器,因此在国内受到广泛的尊敬。

1945年5月,苏军解放布拉格。于是,他写了献给斯大林的《春交响曲》。四年之后,也就是1949年7月18日,因病在东波希米亚城市斯库泰奇去世,享年79岁。

维捷斯拉夫·诺瓦克的名声只在捷克国内,写过四部歌剧,其中以《灯笼》(1923)最为有名,其它尚有《兹维科夫的小鬼》(1915)、Karlstrjn(1916)、《爷爷的传家宝》(1926)。

作曲风格上,维捷斯拉夫·诺瓦克应归属于晚期浪漫主义,而他对新事物、技法的渴求又与当时捷克新音乐的同侪相近——反而远离了德沃夏克等人。故而,在一般意义上,我们也会将诺瓦克与苏克、马尔蒂努这一群落的作曲家,并置讨论。维捷斯拉夫·诺瓦克的创作,也被捷克国内认作“现代捷克音乐”的早期范本。