第四部分 资本主义社会时期

第六章 浪漫时期的音乐(1820—1910)

第五节 法国和意大利的浪漫歌剧

向阳光

五、真实主义歌剧

(三)重要作者

1.马斯卡尼

1)生平经历

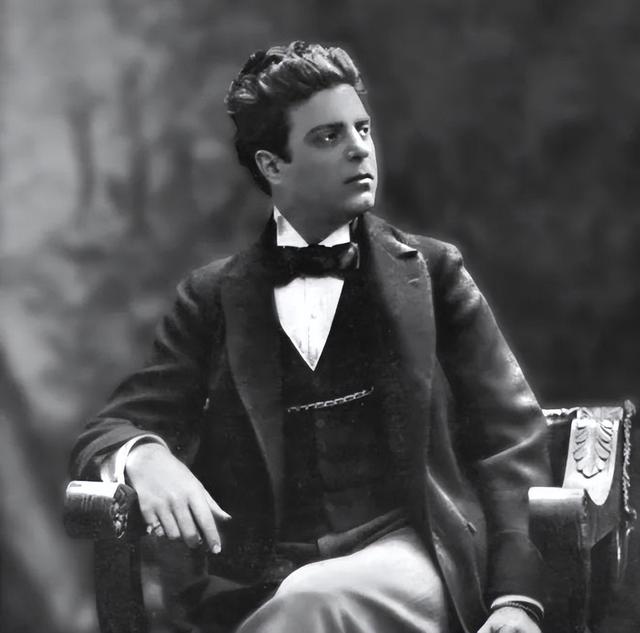

皮埃特罗·安东尼奥·斯泰法诺·马斯卡尼(1863—1945年),意大利作曲家、指挥家。代表作有歌剧《乡村骑士》。1863年12月7日,生于里窝那。他父亲是面包师,一心想把儿子培养成法学家,但马斯卡尼却偷偷地在凯鲁比尼音乐学院师从A.索弗雷迪尼学习。后又赢得某伯爵的赏识,于1882年资助他进米兰音乐学院,师从A.蓬基耶利(1834—1886),等深造。但因无法忍受学院的严格课程,只学了2年,中途退学,去担任旅行歌团的指挥。此后,他曾在一些三流巡回歌剧团里担任指挥,几乎走遍了整个意大利。最后,他在切里尼奥拉定居,埋头创作和在市音乐学校任职。之后,担任罗西尼音乐学院院长,指挥着他的乐团到世界各地演出《乡村骑士》。马斯卡尼,后任切里尼奥拉市音乐学校校长。他还当过乐队指挥,并获得声誉。

1890年,以其独幕歌剧《乡村骑士》创立真实主义的新歌剧风格。这部歌剧自首演以来就颇受欢迎,是它流传最长久的作品。

他还作有《友人弗里茨》(1891)、《伊里斯》(1899)、《小马拉特》(1921)。另有电影、教堂和室内交响音乐等方面的作品。1935年,逢迎意大利法西斯头目墨索里尼创作了歌剧《尼禄》,在其人生中留下了污点。

①走遍意大利

此后,曾在一些三流巡回歌剧团里担任指挥,几乎走遍了整个意大利。最后,在切里尼奥拉定居,埋头创作和在市音乐学校任职。1889年,他因偶然的机会:由塔尔焦尼-托泽蒂和梅纳希根据韦尔加原著的短篇小说合作改编,马斯卡尼谱曲。然后,他以新作曲的独幕歌剧《乡村骑士》,参加由出版家E.松佐尼奥主办的创作比赛,荣获一等奖。第二年,也就是1890年5月17日,在罗马孔斯坦齐歌剧院首次公演。此剧在罗马首演大获成功,使他一举成名。

作曲家以19世纪后期意大利西西里的一个乡村中两对男女的感情瓜葛,最后男主人公图里杜决斗身亡的故事,反映普通青年农民日常生活的一个侧面。剧中的乡村教堂象征人们的虔诚信仰和高尚的灵魂,而与此形成极大反差的却是狂热的三角恋爱和不可遏止的复仇意识。豪放乐观的马车夫阿尔菲奥得知其妻罗拉与服役回乡的图里杜旧情复发热烈相恋之后,怒不可遏,最终杀死了图里杜,而图里杜的忠实爱人桑图扎却成为乡村中最可悲的女人。歌剧音乐富于西西里岛民间风格,幕启之前传来的图里杜的歌声:“啊,罗拉,你如同春日之花”,为全剧音乐提供了基本格调,桑图扎悲伤的咏叹调《你知道吗?好妈妈》更是一首凄婉动人的歌,第八场与第九场之间管弦乐演奏的间奏曲,成为歌剧间奏曲的范例。

②喜欢咏叙调

马斯卡尼强调旋律的叙事性以求更贴近生活,因此,他喜欢咏叙调风格,擅长戏剧性的效果,使幽静与躁动、炽烈与抒情有强烈的对比。他常让管弦乐队独立与歌声并列,使它不仅仅只是从属的伴奏。他一生写了15部歌剧,主要有《友人弗里兹》(1891)、《伊利丝》(1898)、《假面具》(1891)、《伊萨博》(1911)、《小马拉特》(1921)等,艺术水平均比《乡村骑士》逊色。令人遗憾的是,这位杰出的作曲家是法西斯主义的信徒,他于1935年为逢迎墨索里尼创作了歌剧《尼禄》。这使他名誉扫地,包括托斯卡尼尼在内的许多正直的音乐家立即与其绝交。第二次世界大战结束3个月后,马斯卡尼于1945年8月2日在孤寂中死去,卒于罗马。

无数次,谈起电影或者电影音乐,只要有人以询问的语气提起“《阳光灿烂的日子》里那段……”我都会立刻接上去:“那段音乐是马斯卡尼的《乡村骑士》间奏曲。”

不只是在《阳光灿烂的日子》里而已。在《愤怒的公牛》里,罗伯特·德尼罗挺着他那张让人伤心和难过的脸,独自挥拳的时候,那段音乐,是《乡村骑士》间奏曲;《教父Ⅲ》里,在巴勒莫的歌剧院里,安东尼演出的也是《乡村骑士》,而教父唐·迈克尔·科利奥孤独地死在椅子上的时候,那段音乐,还是《乡村骑士》间奏曲。这段间奏曲,乐曲柔婉、甜美,好似潺潺流水,让人仿佛进入恬静的梦境中。

③青春气息勃发

还有,就是《阳光灿烂的日子》。夏雨孤独地行走在苍茫的屋顶上时,那段不由分说来临的,还是这段音乐。蓝绿色的苍穹和棕灰的屋宇之间,完全不知道将来会怎样的少年,沉迷在自己纷乱的心绪里,但将来的新世界,却已恢弘大气地显露初象,那一段情景,就有那么一种勃发的青春气息,又混沌不安,又满是凝重的欢乐。

自然会去追索马斯卡尼的生平,只是,得到的结果,和肖复兴在《可怜的马斯卡尼》里写的一样:“推门本想走进披戴新婚白纱的教堂,却一下跌入浓烟滚滚的火葬场。”

④最后一次得意

本是面包师的儿子,18岁时凭借四部弥撒和一部清唱剧得到资助,进入米兰音乐学院学习,26岁时候,将意大利作家委尔加的短篇小说《乡间骑士》写成了独幕歌剧,即《乡村骑士》,并因此得到音乐出版家松佐诺举办的独幕歌剧作品比赛的第一名。虽然他再没能写出超越像《乡村骑士》这样的作品,但是,在以后的多少年里,作品数量和声誉始终保持着一个水平线,于是在欧美指挥演出,担任著名音乐学校的校长,并写下《伊萨贝奥》。就这么一直过下去吗?他可不想。

年近60岁时候,马斯卡尼所认为的辉煌的机遇来了,他加入了法西斯,趁着托斯卡尼尼愤然离开米兰斯卡拉歌剧院,赶紧去谋职。68岁时候,他又为墨索里尼写下了歌剧《尼禄》,都没用。他最后一次春风得意,还是由《乡村骑士》带来,那是1940年的纪念《乡村骑士》上演50周年活动。又5年,二战结束,他又穷又病,死在罗马的小旅馆里。

再追溯下去,赫然发现,当年在音乐学院,普契尼同他是一间宿舍。马斯卡尼不耐烦那些枯燥的课程和没完没了的基本功训练,只两年便辍学去走穴。普契尼却一直学下去,他比马斯卡尼大5岁,多点耐心,甚至对自己没红起来也始终有耐心,直到1893年,那部《曼侬·莱斯戈》令他名扬天下,普契尼还是有耐心,他慢慢写,细细改,所以,他的作品,不是天才之作,甚至常被人嘲笑为肤浅平庸,却部部扎实结实。至今还能在舞台上演出,而马斯卡尼只有一部,普契尼却有无数。

一个浮躁地渴望着传奇,甚至不管那是什么样的传奇,一个踏实地经营着现世,只会在自己的作品里放置些离奇的情节。两个住过同一间屋的少年,都曾经设想过走在全世界的屋顶,头上是蓝绿色的苍穹,最终却有两样人生。而《乡间骑士》里所歌唱的春天——“草原上芬芳的橘子花开放,树林中的云雀欢唱,多美丽迷人的春光!”——还会反复上演,还会有无数少年,走在屋顶,在蓝天下渴望着他们的未来。