自由绘画第六期特邀导师顾黎明Gu Liming著名艺术家,中国抽象绘画代表人物之一。2009年获中国美术学院油画专业博士学位。现为清华大学美术学院绘画系教授,博士生导师,中国油画学会理事。他是20世纪80年代抽象艺术的积极倡导者,“八五新潮”后立足于中国传统文化基础进行当代语言转化,延续几十年的“门神”系列及后来的《山水赋》系列,已经成为当代语境下传统文化符号与象征意义语言转换的经典案例。他以深厚的学养、执著的理念致力于民间年画、敦煌壁画、传统山水艺术图式的艺术研究,建构了具有鲜明个人风格的抽象表现绘画形态。

自由绘画第六期特邀导师顾黎明Gu Liming著名艺术家,中国抽象绘画代表人物之一。2009年获中国美术学院油画专业博士学位。现为清华大学美术学院绘画系教授,博士生导师,中国油画学会理事。他是20世纪80年代抽象艺术的积极倡导者,“八五新潮”后立足于中国传统文化基础进行当代语言转化,延续几十年的“门神”系列及后来的《山水赋》系列,已经成为当代语境下传统文化符号与象征意义语言转换的经典案例。他以深厚的学养、执著的理念致力于民间年画、敦煌壁画、传统山水艺术图式的艺术研究,建构了具有鲜明个人风格的抽象表现绘画形态。 顾黎明作品 山水赋-四门塔游记 布面拼贴、丙烯、水彩 80cm x 100cm 2023 创研工作坊实录 素格——绘画的传统与当代转换(节选) (发表于2019年7月) 不论你采用何种笔触、构成、色彩感觉的画法,都要到你的本性里去寻找规律,寻找契合你心灵的感觉,是什么在启发你想要去表达?当你找到它,就是找到了绘画语言的本源。只有出于你自身的需要,才能从中抽离出属于你的纯粹的绘画语言。你用这种感觉去画,内容就有了,秩序也有了。——顾黎明(“自由绘画”创研工作坊特邀导师,著名艺术家)一、要有一个具体的文化价值取向 在全世界,烹调、饮食类的节目收视率都很高。为什么?因为味觉承载着当地的文化、记忆和思想,我们总不自觉地好“那一口儿”,这是源于潜意识里的渴望。艺术创作也是如此,大家需知,根脉中的文化基因是抹不去的,它在潜意识里影响着你的艺术创作。当下不论东西方并不缺乏画画好的人,但为什么很难出来?就是因为他只是按照个人喜好,在一种无意识中自我生长,并未站在美术史的发展脉络和整体格局里去对自己进行审视和定位,因此他很难知道自己的艺术在当下所处的位置以及价值在哪。 在上世纪,无论是日本的“物派”还是韩国的“单色绘画”,当时已经在思考何为地缘文化?何为自我?在西方人眼里,日本的“物派”只是“贫困艺术”加入了“禅宗”,所以在西方美术史中“物派”占据的地位并不是很高。无论日本、韩国或中国的当代美术馆,我看后有很深的体会,亚洲的当代美术馆基本还是西方美术馆的翻版,中国当代艺术更像是西方艺术一个分支的延伸。

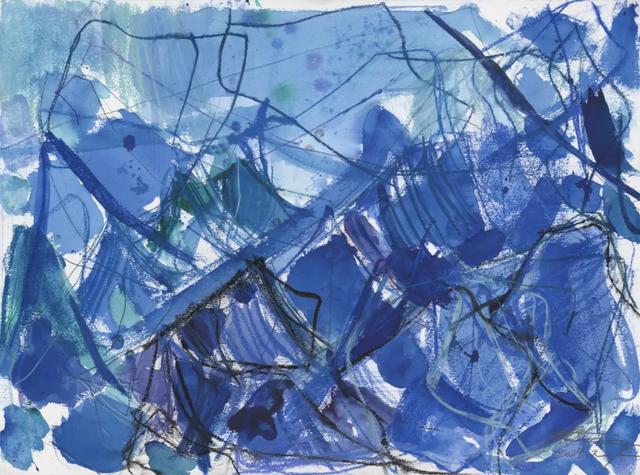

顾黎明作品 山水赋-四门塔游记 布面拼贴、丙烯、水彩 80cm x 100cm 2023 创研工作坊实录 素格——绘画的传统与当代转换(节选) (发表于2019年7月) 不论你采用何种笔触、构成、色彩感觉的画法,都要到你的本性里去寻找规律,寻找契合你心灵的感觉,是什么在启发你想要去表达?当你找到它,就是找到了绘画语言的本源。只有出于你自身的需要,才能从中抽离出属于你的纯粹的绘画语言。你用这种感觉去画,内容就有了,秩序也有了。——顾黎明(“自由绘画”创研工作坊特邀导师,著名艺术家)一、要有一个具体的文化价值取向 在全世界,烹调、饮食类的节目收视率都很高。为什么?因为味觉承载着当地的文化、记忆和思想,我们总不自觉地好“那一口儿”,这是源于潜意识里的渴望。艺术创作也是如此,大家需知,根脉中的文化基因是抹不去的,它在潜意识里影响着你的艺术创作。当下不论东西方并不缺乏画画好的人,但为什么很难出来?就是因为他只是按照个人喜好,在一种无意识中自我生长,并未站在美术史的发展脉络和整体格局里去对自己进行审视和定位,因此他很难知道自己的艺术在当下所处的位置以及价值在哪。 在上世纪,无论是日本的“物派”还是韩国的“单色绘画”,当时已经在思考何为地缘文化?何为自我?在西方人眼里,日本的“物派”只是“贫困艺术”加入了“禅宗”,所以在西方美术史中“物派”占据的地位并不是很高。无论日本、韩国或中国的当代美术馆,我看后有很深的体会,亚洲的当代美术馆基本还是西方美术馆的翻版,中国当代艺术更像是西方艺术一个分支的延伸。 李禹焕作品 huanFrom Line, 1981.9 Oil and mineral pigment on canvas 45 7/10 × 35 4/5 in; 116 × 91 cm 二、把抽象艺术的语言形式与中国文化相结合 二十多年来,我一直在研究如何把抽象艺术的语言形式与中国文化相结合,这是一个系统的课题,不是弄几个符号加在一起就完了。当然,目前这方面的研究还不成熟,也不是一代人就能做完的,我们现在要探索的是如何把中国本土文化与当代艺术相结合,这是一个比较艰苦的探索过程。 最重要的是——我们一定要关注我们自身能干什么?我经常说,抽象是一种方法和手段,它不是目的。把抽象当成纯粹的目的已经过时了,但把抽象作为一个方法和手段目前还是中国所缺失的。中国文化是一种“观物之意审”(黄庭坚)之后的喻意性,喻意和抽象是不同的。抽象是二元论的唯物化概念,它具有辩证性,完全是西方思维下的产物。抽象抛弃任何载体,强调纯粹性,最后发展到极简、硬边。为什么后现代主义开始反现代主义,是因为感觉它缺少了人性。 我们在思考抽象性的艺术的时候,应该和我们自身的传统文化、生活习俗结合起来。在网络媒体和信息化图像时代,真实的情感很少,如出来一则新闻,全是别人的观点;一张新闻图片,反映的只是事件的某个观看角度。当你看到东西,来不及思考,全是凭感性判断。所以现在这个时代,不是凭着感性就能搞好艺术的,你必须有一个未来长远性的规划。不要总想着成功,要学会自我反思。

李禹焕作品 huanFrom Line, 1981.9 Oil and mineral pigment on canvas 45 7/10 × 35 4/5 in; 116 × 91 cm 二、把抽象艺术的语言形式与中国文化相结合 二十多年来,我一直在研究如何把抽象艺术的语言形式与中国文化相结合,这是一个系统的课题,不是弄几个符号加在一起就完了。当然,目前这方面的研究还不成熟,也不是一代人就能做完的,我们现在要探索的是如何把中国本土文化与当代艺术相结合,这是一个比较艰苦的探索过程。 最重要的是——我们一定要关注我们自身能干什么?我经常说,抽象是一种方法和手段,它不是目的。把抽象当成纯粹的目的已经过时了,但把抽象作为一个方法和手段目前还是中国所缺失的。中国文化是一种“观物之意审”(黄庭坚)之后的喻意性,喻意和抽象是不同的。抽象是二元论的唯物化概念,它具有辩证性,完全是西方思维下的产物。抽象抛弃任何载体,强调纯粹性,最后发展到极简、硬边。为什么后现代主义开始反现代主义,是因为感觉它缺少了人性。 我们在思考抽象性的艺术的时候,应该和我们自身的传统文化、生活习俗结合起来。在网络媒体和信息化图像时代,真实的情感很少,如出来一则新闻,全是别人的观点;一张新闻图片,反映的只是事件的某个观看角度。当你看到东西,来不及思考,全是凭感性判断。所以现在这个时代,不是凭着感性就能搞好艺术的,你必须有一个未来长远性的规划。不要总想着成功,要学会自我反思。

顾黎明作品 山水赋-2024.1.9 纸本水彩、色粉等 76.5 x 57cm 2024

三、何为“素格”? 为什么叫“素格”?中国的文化和思维模式与西方不同,中国人的思维方式是含蓄和迂回的,中国的传统诗词、文学及绘画都是借古抚今,中国人之间的交往也是很含蓄地表达。中国人喜欢把现实放到历史的境遇中去观看,认为过去、现在和未来是结合在一起的,有一种非时间性的概念和想象,造成一种空间的联想和转移。 有人说,书法就是抽象艺术。这是乱说,书法是有出处的,是有内容、章法的,是实用和欣赏相结合。当我们不了解传统文化时,才把书法单独拎出来,当做形式美。事实上,中国文化不推崇点线面,中国艺术没有一种完全的形式美,比如中国画之所谓题跋,就是为了把现实的二维空间上升到人文的想象空间,画面中的小桥流水,再加上题跋、印章,产生一种空间的联想与现实的距离感。什么是“素”文化?“素”不仅仅是禅宗,中国文化把现实的触觉、表现和外向的直觉在载体上有一个想法的控制,它自然就带有超越于现实的东西,它的抽象性就出现了。“抽象”和“抽象性”是不同的概念,抽象性就是怎么使作品更有超越力、神秘性、多重的解读性;一件作品,不同的人有不同的解读,被解读的可能性越多,其内涵性就越大,它不过分针对某一事件或情感来具体解释。 “素”是中国人的一个观念,和西方人的“极简”抽象概念有很多相似,它抛弃了表面性,是对事物一种朴素的提炼。我们经常讲“格调”,在《礼记》《大学》里也讲“格物致知”,总的来说,““格”是一种抛弃表面,深入地对某一事物的追究。四、绘画的两种文化传统 绘画有两种文化传统,一种属于现实“载体性”的,例如埃及艺术、拜占廷艺术、古典主义,中国的马王堆、兵马俑等,这种类型的艺术强调情节性,造型为载体服务。还有一种是“游戏性”,纯粹为绘画艺术服务。格林伯格(Clement Greenberg)将其称为“纯粹的审美”或“形式审美”。克莱夫·贝尔(Clive Bell)出过一本书《艺术》,提出“有意味的形式”,他通过塞尚的案例将其提出,这就是纯粹以审美为主,尽量把载体性放到最小。抽象艺术是从塞尚这里延续过来的,绘画直到最后是追求形式、视觉性,把情感、文学性给剔除,认为这是载体,而不是绘画本身。 佚名 升天图 软侯子墓 五、中国传统文化符号的界定 我这里说的不只是图像符号,例如味觉也是一种传统符号。博伊斯(Joseph Beuys),的艺术就开始出现味觉,他把蜂蜜抹在身上,把发霉的东西放在展厅里,追寻他曾经的遭遇记忆。文化符号不只是我们常说的雕刻、敦煌壁画、门神这种看得

佚名 升天图 软侯子墓 五、中国传统文化符号的界定 我这里说的不只是图像符号,例如味觉也是一种传统符号。博伊斯(Joseph Beuys),的艺术就开始出现味觉,他把蜂蜜抹在身上,把发霉的东西放在展厅里,追寻他曾经的遭遇记忆。文化符号不只是我们常说的雕刻、敦煌壁画、门神这种看得