水墨在当代

卢沉访谈录

徐恩存=徐:安徽美术出版社出版过《卢沉论水墨画》一书,我读过这本书,感觉那里面谈到的关于水墨画的观念比较新。比如您举了一个例子:崔子范的一张花鸟画,放幻灯放得很大,产生了意外的图式与构成效果,令人震动。卢沉=卢:那是1987年、1988年,在法国巴黎美术学院———就是原来徐悲鸿和吴冠中都在那儿念过书的那所学校,是塞纳河旁边的一个老的美术学院。我去是作为客座教授,介绍中国的绘画跟书法,办了一次书法学习班。第一堂课讲了以后就写了张“中秋词”,把六尺纸六七张拼起来,相当大了,那个效果还是不错的。我从来没有写过那么大的字,但那个时候好像不写大的不行了,人很多,在那儿看,写小了,人家也看不见。而且他们的桌子也很方便,就像我们现在厨房的防火板,白颜色,一块板一张桌子,几张桌子一并,拼成很长一条,正好连起来写。他们对书法非常感兴趣,我发现他们对绘画还看不太懂。因为我们中国绘画的视觉形式跟西方的不太一样,我们讲究的这种笔墨趣味对他们来讲很陌生,根本没有这种实践经验的,不知道怎么欣赏。中国人,用过毛笔的人,会写一点字的人,或者老先生,欣赏起来还没有什么太大的障碍,但也不一定会写毛笔字就能欣赏中国画。作为外国人来讲,就更麻烦了,他实际上对书法的欣赏是从比较抽象的角度来理解的。他又不认得汉字,但是汉字的结构、变化,用笔的韵律感、整篇字的结构,他觉得是一种很美的、抽象的东西。 石涛 《秋水图》

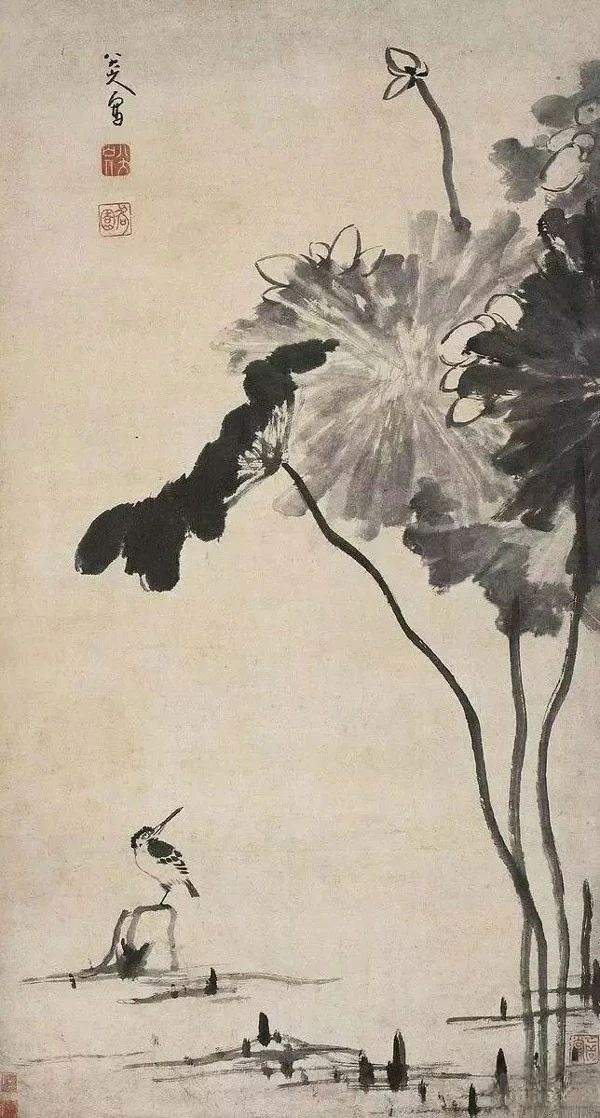

石涛 《秋水图》 八大山人 《荷花翠鸟图》徐:这里边就存在一个笔墨构成问题,现在笔墨面临着新文化环境转化的问题,即如何去建立笔墨的结构意识。卢:刚才我讲了,作为中国画来讲,明清的石涛、八大,都有很强的构成意识,因为他是简笔画嘛。简笔画实际上是走向一种半抽象的,不求形似了。荷叶不像荷叶,荷花不像荷花,秆也不是完全按照写实的秆来画的,完全是根据画面的需要,就是线、点、面的结合。崔子范最成功的地方一个是他的构成,一种很现代的趣味,同时他讲求中国的书法用笔。他好的地方就是把西方一些好的东西都结合起来了,我觉得艺术魅力是在这种结合当中产生的。我认为把不同的东西,把两个系统的东西,能够把它们结合起来,这需要花大力气,是非常难的事情,可能一旦把它们结合得好,那个东西是会独一无二的。

八大山人 《荷花翠鸟图》徐:这里边就存在一个笔墨构成问题,现在笔墨面临着新文化环境转化的问题,即如何去建立笔墨的结构意识。卢:刚才我讲了,作为中国画来讲,明清的石涛、八大,都有很强的构成意识,因为他是简笔画嘛。简笔画实际上是走向一种半抽象的,不求形似了。荷叶不像荷叶,荷花不像荷花,秆也不是完全按照写实的秆来画的,完全是根据画面的需要,就是线、点、面的结合。崔子范最成功的地方一个是他的构成,一种很现代的趣味,同时他讲求中国的书法用笔。他好的地方就是把西方一些好的东西都结合起来了,我觉得艺术魅力是在这种结合当中产生的。我认为把不同的东西,把两个系统的东西,能够把它们结合起来,这需要花大力气,是非常难的事情,可能一旦把它们结合得好,那个东西是会独一无二的。 张仃 《焦墨山水》焦墨60 x 95 cm1992徐:从您现在的这个角度,抛开张仃先生和吴冠中先生的争论不谈,就讲吴冠中先生的作品,您怎么看?卢:是有缺陷的。我觉得他缺的就是传统的东西,很丰富的用笔的变化,他用的是传统的工具,有的时候觉得这个工具在这个纸上的出现……觉得可惜了。这个味道,丰富的变化的东西没有,就是些钢笔线条和板刷的很简单的形或者线条的放大,作为欣赏来讲,耐看的程度就会减弱。比如说我们看一个刷新的马路、行车道、人行道,比较单纯;旧的马路,这儿破一块儿,那儿坑坑洼洼、斑斑驳驳,比那种非常新的马路更有趣味性。大家容易喜欢旧的、破的路面,而不喜欢很新的,一样的道理。比如说我买这把藤椅,我可以刷成一样的颜色,但我就不想要那种藤椅,我就喜欢它里面有非常丰富的变化,看起来就很有趣味。这个桌子我就觉得就比椅子差一点,因为什么呢?我觉得这个油漆成分太火了,把里面很好看的纹理,一种肌理变化,都压掉了,显得非常单调,看上去乌涂涂的一片,就没有意思。这个椅子恰到好处,它既有很重的颜色,同时里面还有很丰富的变化。

张仃 《焦墨山水》焦墨60 x 95 cm1992徐:从您现在的这个角度,抛开张仃先生和吴冠中先生的争论不谈,就讲吴冠中先生的作品,您怎么看?卢:是有缺陷的。我觉得他缺的就是传统的东西,很丰富的用笔的变化,他用的是传统的工具,有的时候觉得这个工具在这个纸上的出现……觉得可惜了。这个味道,丰富的变化的东西没有,就是些钢笔线条和板刷的很简单的形或者线条的放大,作为欣赏来讲,耐看的程度就会减弱。比如说我们看一个刷新的马路、行车道、人行道,比较单纯;旧的马路,这儿破一块儿,那儿坑坑洼洼、斑斑驳驳,比那种非常新的马路更有趣味性。大家容易喜欢旧的、破的路面,而不喜欢很新的,一样的道理。比如说我买这把藤椅,我可以刷成一样的颜色,但我就不想要那种藤椅,我就喜欢它里面有非常丰富的变化,看起来就很有趣味。这个桌子我就觉得就比椅子差一点,因为什么呢?我觉得这个油漆成分太火了,把里面很好看的纹理,一种肌理变化,都压掉了,显得非常单调,看上去乌涂涂的一片,就没有意思。这个椅子恰到好处,它既有很重的颜色,同时里面还有很丰富的变化。 崔子范《扬帆》

崔子范《扬帆》 吴冠中 《玉龙山》绘画也是这样的,你要画面耐看,为什么要讲笔触啊?很简单、很光滑的线条有的时候就不耐看,像李可染先生就老强调:用笔要毛、要涩,不要太光、太顺溜,要有阻力,要在行进的过程有点像刀刻在纸上走过去,你的微妙的变化都能留下痕迹,不能直来直去。这无非是一种情绪跟感情的一种结合吧!感情起伏的结合,增加了品味的内容。我觉得吴冠中先生就这一点,不管怎么说,我觉得……吴先生还有另外一点,他的画放大了,但是他的结构方式基本上还是写生的方式,作为形,没有变成根据画面本身随意的一种……但是吴冠中先生是一位极富有创新精神与创造性的画家,在这方面是很突出的。我觉得作为抽象追求的话,不光是把它简化的问题,而是你描写对象的结构都要根据你画面的变化,应该完全根据画面的需要来调整。这一点,我觉得还做得不是很好……我觉得他还是靠他一种小速写放大的因素多一点,所以也不耐看。因为你画的是具体的东西,怎么就这几笔就完了?

吴冠中 《玉龙山》绘画也是这样的,你要画面耐看,为什么要讲笔触啊?很简单、很光滑的线条有的时候就不耐看,像李可染先生就老强调:用笔要毛、要涩,不要太光、太顺溜,要有阻力,要在行进的过程有点像刀刻在纸上走过去,你的微妙的变化都能留下痕迹,不能直来直去。这无非是一种情绪跟感情的一种结合吧!感情起伏的结合,增加了品味的内容。我觉得吴冠中先生就这一点,不管怎么说,我觉得……吴先生还有另外一点,他的画放大了,但是他的结构方式基本上还是写生的方式,作为形,没有变成根据画面本身随意的一种……但是吴冠中先生是一位极富有创新精神与创造性的画家,在这方面是很突出的。我觉得作为抽象追求的话,不光是把它简化的问题,而是你描写对象的结构都要根据你画面的变化,应该完全根据画面的需要来调整。这一点,我觉得还做得不是很好……我觉得他还是靠他一种小速写放大的因素多一点,所以也不耐看。因为你画的是具体的东西,怎么就这几笔就完了? 李可染 《看山图》赖少其的东西,我觉得有些大画画得非常好,也是几块石头,或是几个点子有几块灰的墨或者重的墨。他也有很强构成的意识,而且他用笔的方式、味道———就是他本身用笔的质量比较高。传统的笔墨到现在确实发生了很大的变化,像我这种六十多岁上下的,作为观念来讲,我们也不是保守的,但是也不舍得把这东西丢掉,这是我自己的爱好,并不是一种民族责任感的问题。我就喜欢这个东西,我并不是说,我是中国人,我一定要把它继承,没有那个意思。我觉得这个东西给我带来一种乐趣,这是一个好的东西,我觉得离开了这个东西,心里不舒服。我还是强调,在艺术教育当中,还是要兼容并蓄,我不太同意中国人只学中国的东西,不学外国的东西。

李可染 《看山图》赖少其的东西,我觉得有些大画画得非常好,也是几块石头,或是几个点子有几块灰的墨或者重的墨。他也有很强构成的意识,而且他用笔的方式、味道———就是他本身用笔的质量比较高。传统的笔墨到现在确实发生了很大的变化,像我这种六十多岁上下的,作为观念来讲,我们也不是保守的,但是也不舍得把这东西丢掉,这是我自己的爱好,并不是一种民族责任感的问题。我就喜欢这个东西,我并不是说,我是中国人,我一定要把它继承,没有那个意思。我觉得这个东西给我带来一种乐趣,这是一个好的东西,我觉得离开了这个东西,心里不舒服。我还是强调,在艺术教育当中,还是要兼容并蓄,我不太同意中国人只学中国的东西,不学外国的东西。 石齐 《春天》作为艺术家来讲,知识结构应该全面一些,掌握的工具、掌握的材料、掌握的方法,归结到艺术语言,应该丰富,而不是很单调,不是就那几下子,别的不懂,也不会。你懂了以后,可以不用,但是你不会,是一种欠缺,会影响你的思路,使你很狭窄,拿起你的工具,只会这么来,别的什么东西也不知道,那你自己把自己封闭住了。我觉得这样作为一个艺术家来讲,恐怕不够格的!我们艺术很大的一个主体,就是文人画———水墨,它当时占了主要地位的———还是作为陶冶性情的工具,不太强调反映社会的功能,而是强调一种感情的结合,自我抒发,接近于诗,不接近于小说。

石齐 《春天》作为艺术家来讲,知识结构应该全面一些,掌握的工具、掌握的材料、掌握的方法,归结到艺术语言,应该丰富,而不是很单调,不是就那几下子,别的不懂,也不会。你懂了以后,可以不用,但是你不会,是一种欠缺,会影响你的思路,使你很狭窄,拿起你的工具,只会这么来,别的什么东西也不知道,那你自己把自己封闭住了。我觉得这样作为一个艺术家来讲,恐怕不够格的!我们艺术很大的一个主体,就是文人画———水墨,它当时占了主要地位的———还是作为陶冶性情的工具,不太强调反映社会的功能,而是强调一种感情的结合,自我抒发,接近于诗,不接近于小说。 马海方 《水墨构成》纸本水墨67 x 67 cm1990现代艺术就不一样了,它不是一种隐退的东西,而是比较介入社会的东西,要关心周围,关心我们生存的环境、状态。那么产生的艺术观念是要表现你在当代的一种感受,你的作品要同当代的生活有联系,不光是画几笔竹子、梅花,自娱一下就完了。那么,这里的观念就五花八门了,用的手段也是很多了,我觉得作为艺术观念来讲,应该跟上时代的要求,而且有一种宽容的态度。不光是油画、雕塑可以现代,水墨画也可以有一部分人,他用的是水墨工具,但他的艺术观念是属于现代的,甚至不是完全按照传统。

马海方 《水墨构成》纸本水墨67 x 67 cm1990现代艺术就不一样了,它不是一种隐退的东西,而是比较介入社会的东西,要关心周围,关心我们生存的环境、状态。那么产生的艺术观念是要表现你在当代的一种感受,你的作品要同当代的生活有联系,不光是画几笔竹子、梅花,自娱一下就完了。那么,这里的观念就五花八门了,用的手段也是很多了,我觉得作为艺术观念来讲,应该跟上时代的要求,而且有一种宽容的态度。不光是油画、雕塑可以现代,水墨画也可以有一部分人,他用的是水墨工具,但他的艺术观念是属于现代的,甚至不是完全按照传统。 卢沉 《彤云》48.5 X 45 cm 1993

卢沉 《彤云》48.5 X 45 cm 1993 卢沉《醉归图》纸本设色68 x 46 cm1991徐:从总的艺术态势上看,应该说当代水墨现状也愈加逼近了艺术规律和艺术本质。那么你对当前的中国画教学现状和中国画的创作现状,有什么看法?卢:我主张学分制,学生有权利选老师,不管是哪个系老师,我认准这个老师,我有权利选他,你不能干涉我,除非这个老师不收我。如果老师愿意收我,我原来学的油画,现在要学国画,也应该同意。没有必要说:你是画国画的,你要学油画就不安分守己了,或者是专业思想就不巩固了。这是没有必要的。但是现在呢,一道一道卡得太严。要是学分制、选修制出来以后,修满这个学分就毕业。必修课,你把它规定了,素描、色彩或者油画技法、中国画的技法,必须要的,都开课。就是一进美院这些东西都要学,其他东西你就不管了,其他东西完全可以跨科,也可以跨系,剩下的时间让他自己去搞,这样子就好了。

卢沉《醉归图》纸本设色68 x 46 cm1991徐:从总的艺术态势上看,应该说当代水墨现状也愈加逼近了艺术规律和艺术本质。那么你对当前的中国画教学现状和中国画的创作现状,有什么看法?卢:我主张学分制,学生有权利选老师,不管是哪个系老师,我认准这个老师,我有权利选他,你不能干涉我,除非这个老师不收我。如果老师愿意收我,我原来学的油画,现在要学国画,也应该同意。没有必要说:你是画国画的,你要学油画就不安分守己了,或者是专业思想就不巩固了。这是没有必要的。但是现在呢,一道一道卡得太严。要是学分制、选修制出来以后,修满这个学分就毕业。必修课,你把它规定了,素描、色彩或者油画技法、中国画的技法,必须要的,都开课。就是一进美院这些东西都要学,其他东西你就不管了,其他东西完全可以跨科,也可以跨系,剩下的时间让他自己去搞,这样子就好了。

韩羽 《戏曲人物》

一个工作室,学制五年,这个学生到了我的工作室,这五年就归我管了,我包你毕业。这没有必要嘛!我那时候开工作室,我在大会就提,按照我的观点,我是不同意这么做的。我认为,一个教员,他有局限,并不是全能,有的教员还不一定能够带动学生,那么这个学生在他的教育下,那不毁了吗?根本带动不了他的,还要一辈子跟着他学,有什么必要?而且教员知识也不是很全面,他的技巧、他的实践范围也是局限的,为什么一定规定了这儿就一定归他管,他不能转专业和工作室吗?我觉得你这不好,我可以跳到别的地方去。因为你学校是为学生服务的,学生交给了你,你要为他服务啊!不能说学生交给了你,随便给我们安插在哪儿就行了,我不愿意也得这么学。一开始就要定下,你是学花鸟,还是学山水……我认为这些都是没有必要的。因为我是过来人,我觉得我受的教育是最受局限的一种教育,学人物,当初自己的思想觉得只要人物画得好,其他都不成问题,对别的很轻视,实际上这是自己思想里很狭隘的一种观念在作怪。

林墉 《高士图》

作为学校的体制也是这样,你进来以后,就决定了你是学花鸟的,而且花鸟里还要分写意、工笔,分得很清楚。我认为都没有必要。水墨画的画法或者工笔画的画法,那只能是艺术语言的一部分。作为艺术语言来讲,现在相当丰富,你应该把握这个机会,应该吸收一些新的语言,来丰富你的表现手段。这有什么不好呢?只会使你的画面更有生气,是不是?可是我们的教学太死,到现在连系科都打不破。我认为教学应该考虑学生能不能得益,能不能开拓学生的思路,使他的基础更宽。我认为基础必须宽,不能一进来就局限在某个地方。首先,就是造型基础,那应该是比较宽的一个造型基础。当然,教员应该是个艺术家,这个要求就比较高,比较够格的教员、比较受欢迎的教员,应该是个艺术家。你只会一种技术,我觉得还不行,因为艺术到最后,不光是一种技术表演,它实际上是艺术的表现,艺术的表现应该是动脑子,有思想,不是手艺、技巧怎么熟悉的问题,应该是高于手艺的。当然,可以有些技术工人,比如作为配备的教学人员如石版工人、铜版工人,怎么印刷,都可以,但是你作为主导教师,你应该是个艺术家,你开的水墨课或者是油画,你自己应该是很有成就的。你要是画不好,也可以说你也教不好,学生弄不好还受你的限制。这是个很普遍的现象,人受到眼界的限制,结果呢,他的才能发挥不出来。教师的作用必须是眼界很开的,不是死守一路的,那样才称得上是一个教员。

蒋采苹 《人物作品》

另外,对于创作这一方面,我觉得现在的教学体制里面,没有很好地跟基础教学结合起来,分得太清楚。创作就是创作,习作就是习作,就完全是过去油画系的那一套。油画系画素描,练色彩,这是习作,好像你这个过关了,你才能搞创作。创作是什么呢?比如说最后检验你整体素质,你的技巧,你的艺术才能,到最后才检验。平常创作课安排得也不算多,因为国画系的习作课也多,山水、人物、花鸟、又工笔,又写意,还有别的一大堆东西。临摹、写生,上起来也挺费劲的,创作老排不上,有些到了三四年级,还不知道创作怎么搞,还不知道创作跟习作的关系、区别,或者对创作本身规律性知识,都稀里糊涂。我觉得这里有个问题,就是不能把习作单纯地看作习作,应该是把创造才能的培养渗透到基础教学里边去。就是每一个基础教学本身,不光是照抄对象、研究对象的问题,而且有个艺术表现的问题,应该注意发挥他的艺术才能,而不是发挥他死抠的才能。你可以要求他局部的,有些时间,要求他把对象画够,但作为整体的要求,应该是着眼于发挥他的创造性。只有这样,才能够跟以后的创作结合起来,绝不至于教死了,离开了模特儿,离开了对象,离开了静物,就画不了画,脑子是一片空白,现在这个问题很严重。这是一种笔墨结构,跟自然对象是不一样的,这东西本身就是一种创造,所以把创作跟习作分得太开,就不利于创造才能的培养。

蒋兆和 《太白迎春》

我觉得美院的基础教学方向还是要明确作为基础,到底包含什么东西,创造才能的培养,也是基础的培养,否则你通过什么方式培养呢?只有到了创作的时候,才培养创造才能?哪有这样的事儿!你必须从一年级开始培养,那才可以。像这样的话,就不会有一种隔阂,他驾轻就熟的,拿起笔就知道,我一动笔就是创造,就要动脑子。

刘文西 《春玲》

创造就是动脑子,不是照抄对象,你要选择,就要勾线,勾什么样的线、勾多粗,是毛的,是光的。虚一点还是实一点,这都是创造嘛!对象自身是都没有笔墨的嘛!这在基础教学都要很好地学,而且要鼓励学生去学,就是一个对象要画出好几个不同的样子来,而不是一个对象只能画一种样子。根据你的想法,你的意图,你的艺术取向,都可以有不同的艺术处理,应该有不同的花样,不是像就行了的,不是像不像的问题。我觉得这问题到现在还没有解决,至少在一部分教员里面还没有解决,他还是老一套的方法,老一套的要求,以为我是搞基础教育的,老是:你比例对不对啊?这怎么长了,这怎么短了?

刘国松 《云山图》

我觉得中国画到现在,笔墨肯定是要起变化的,那么这里面肯定有一部分还是基本以传统作为基础来发展的,肯定还是有那么一部分人是反传统的,扔掉毛笔或者现在提倡搞综合绘画的。我觉得这都是正常的,没有什么不好,因为他的取向,跟你想当一个中国画家有些不一样的,他认为他不是中国画家,他认为他是个艺术家,他当然有权利既弄水墨又搞其他的什么东西,你管得着吗?对不对?你干吗把我局限在你是搞水墨的,你干吗用水粉,用丙烯?他不这么认为的,他认为他已经跳出了水墨圈子,他认为自己比你站得高了,是这么一种想法,有什么不可以呢?你不能站在你原来的立场上指责他不应该这么做,如果你承认现在多元,艺术家有权选择任何工具来表现自己的一种艺术理想,创造自己的作品。我想,如果有这么一种认识,认同这样认识的话,我觉得争论都没有必要了。刘国松的艺术我觉得没有意思,我就不喜欢,不喜欢是完全可以的,但是他要这么做,我觉得有他选择的自由。

吴冠中 《山水作品》

吴冠中先生,他谈得很好,我曾经访问过吴先生受益匪浅,但我就是不喜欢他的画,但是作为吴冠中,他的存在代表了一种力量,代表了一种取向,代表了一种探索的方向,可能现在他还不太成熟,可能以后会有一批人遵循着他的观点来进行创造,说不定比他画得好。在我看来,当代艺术是多元的,有不同艺术取向是必然的,应该不拘一格,多元并进。

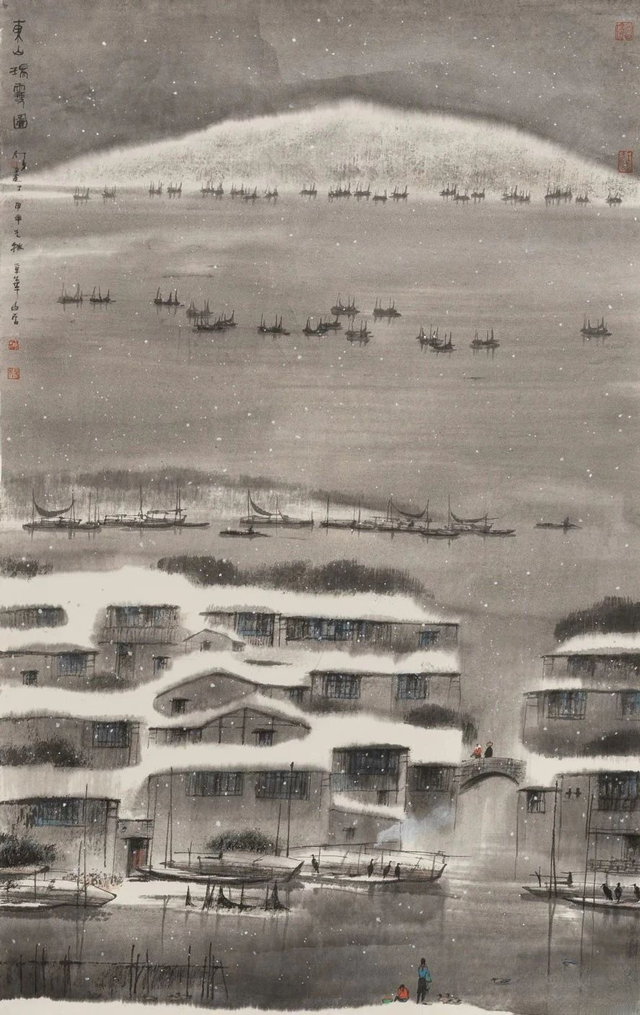

杨明义 《东山瑞雪图》

徐:你自己最近这一段的创作情况是怎样的?

卢:原来说退休了以后好好画画,自己总还有个艺术理想,想把它在晚年能够进一步探索。我20年前就立志要搞水墨画的现代化。那是20世纪80年代的时候,开始的时候也是受吴冠中先生影响,那时我跟画油画的罗尔纯先生,到吴冠中先生家里去拜访他,谈话的内容我还记得挺清楚,他就说我们要打开另外一个天地,因为原来都是搞写实的嘛,现在强调艺术的风格,一种个性化语言的创造,以写实作为标准肯定是吃不开的。那时候就问他的看法。因为他那时候也发表了很多文章谈艺术的形式美、谈抽象,我们觉得非常好。他当时说:像你们这样,在美院那么多年,现在就要破罐子破摔,就要把它扔掉,从头开始,他是这么说的。

卢沉 《晨林》

现在我的东西基本上是两种:一种是古典人物、一些小品,还有一些现代人物,什么遛鸟的,市民生活的东西,这是一方面,都是些小品画。这种小品画数量上比较多,主要是社会需要,当然,这里面也有自己的一种爱好在里面,也发挥了自己的一种特长。我喜欢书法,喜欢水墨画,讲究书法入画,倾向文人的生活情趣,这都是自己性格的一部分,我不太喜欢官样文章。另外一部分是参加展览会,像深圳的水墨画双年展,这几年就基本上都参加,因为我也是深圳双年展的顾问,所以每一届我都提交作品,去年年底的时候我还提交了两张。这一部分基本上是按照构成的要求。我认为现代艺术五花八门,但是从形式上看,都有很强的构成意识,都不去模仿自然,这是一个共同的特点,在形式上归结一个最重要的东西,恐怕就是这个特点。所以我在教育当中特别强调构成教育,开了构成课,在创作里头也就这方面的实践,但这种实践,现在看来力度还不够,就是真正实践的时间不够,脑子里想得比较多,我想将来还要往这方面努力。

——原载于《中国美术》2004年第2期

(请横屏观看) 周思聪 《丰收图》

周思聪 《丰收图》艺术家简介

卢沉Lu Chen卢沉(1935年—2004年 ),中国著名国画家,江苏苏州人,早年在苏州美术专科学校学习西洋绘画,1953年考入中央美术学院中国画系,从师叶浅予、蒋兆和、李可染、刘凌沧等,1958年毕业并留校任教,后担任中央美术学院教授。采访人简介

卢沉Lu Chen卢沉(1935年—2004年 ),中国著名国画家,江苏苏州人,早年在苏州美术专科学校学习西洋绘画,1953年考入中央美术学院中国画系,从师叶浅予、蒋兆和、李可染、刘凌沧等,1958年毕业并留校任教,后担任中央美术学院教授。采访人简介

徐恩存

Xu Encun

画家,艺术家,主编。1987年毕业于中国艺术研究院。先后任职于《中国美术报》、《东方艺术》、《美术观察》,现任《中国美术》主编。从事美术理论研究、美术批评与山水画创作,出版专著多部,发表批评文章多篇。 库艺术“当代水墨”创研工作坊 四大导师联合打造 探索当代水墨创作的更多可能性 本期导师阵容沈勤、杜小同、党震、杭春晖线下交流时间:2024年8月14日-8月24日为期11天的集中式交流与创作举办地点:北京招收人数:20人策划方:库艺术教育主办方:艺时代(北京)国际教育咨询有限公司咨询详情请联系微信号:kuyishu003邮箱:kuart@126.com联系电话:010—84786155