上世纪70年代,毛主席、周总理先后卧病在床,这两位为了祖国和人民奋战一生的老人,步入了各自生命的最后关头。

两人一个在中南海病房、一个在305医院,中间只隔了一道柏油马路,可对于病重的两位老人来说,这不过百米的距离无异于天堑。

毛主席与周总理最后一次握手

弥留之际,二人一直通过信件、传话的方式交流。作为携手工作半个世纪的战友,他们时刻关心着对方的身体、交流着手头的工作。

1975年底,毛主席在弥留之际写下了人生中最后一首诗——《诉衷情》,他通过诗句向总理发问:江山日后要交给谁来守护?

那么,两位伟人就此事进行了什么样的交流?在长达半个多世纪的革命工作中,毛主席与周总理二人又是如何共同携手走过的?

毛主席与周总理的第一次合作,要追溯到红军时期的漳州战役。

1931年,周总理来到中央苏区,并接替了中央局一把手职务,而毛主席此时则是红一方面军的领导人。

在进行第一次战略决策时,周总理仍然要负责中央交代“进攻中心城市”的任务,将进攻目标定作了南昌。

主张农村包围城市的毛主席并不赞同此举,不过在绝大多数人都同意攻打南昌的情况下,初来乍到的周总理也只能拍板了对南昌的进攻。

结果如主席所料,14万红军队伍久攻南昌不下,反而损失了三千余人。事后周总理对此自责不已,在进行第二次战略决策时便认真听取了毛主席的意见。

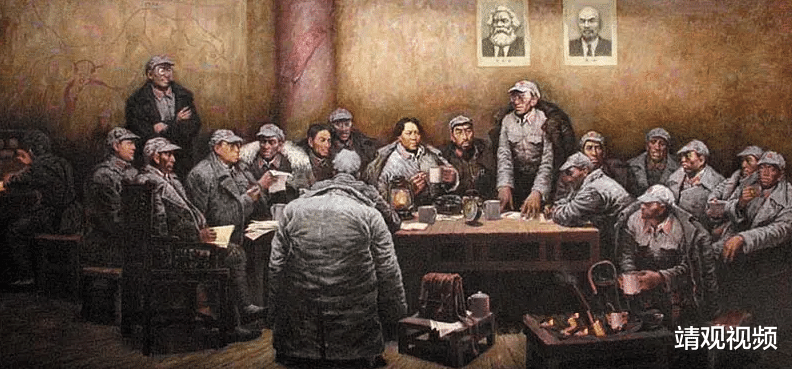

漳州战役

红军大部队在二人的指挥下,改中路军为东路军,向闽西方向进军。4月10日,红军连克龙岩、漳州,取得辉煌战果。

自此,周总理对毛主席深感敬佩,漳州之捷也就此奠定了毛泽东、周恩来双星领导的历史起点。

第五次反围剿失利后,两万五千里长征正式打响。

途经遵义时,一场极具历史意义的中央政治局会议在此召开。周总理在会上鼎力支持毛主席的复出,表示坚决拥护毛主席的战略主张。

在周总理等人的力荐下,毛主席在党中央的领导地位得以确立,中国共产党就此进入新的时代。

遵义会议画像

1935年6月,红军队伍在毛主席神鬼莫测的指挥下,躲过了国民党部队重重围追堵截,顺利抵达川北地区。

同年11月,成功在陕甘宁落脚的中共中央召开了常委会议,西北革命军事委员会就此诞生。

毛主席凭借在长征中的出色指挥,当之无愧的成为了委员会主席,周总理被选为副主席,并兼任组织局的工作。

自此,毛主席正式确立了在中国革命和党中央内部的核心主导地位,周总理成为了毛主席最亲密、最得力的帮手。

而后接近半个世纪时间里,两人风雨同舟、携手并进,共同投身到了新民主主义革命和新中国建设洪流之中。

长征会师

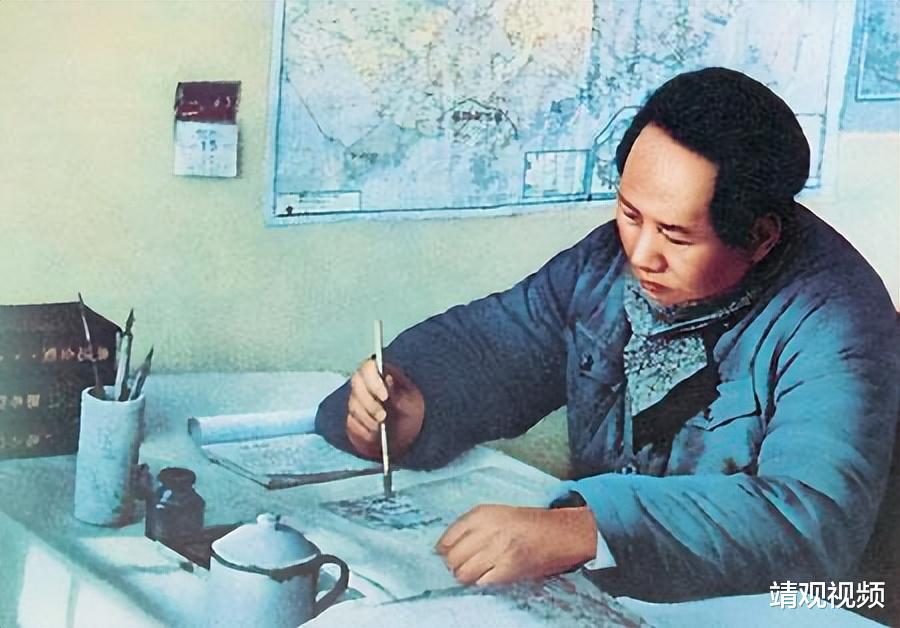

抗日战争时期,毛主席早早的做出预测:“中日战争是持久战。”并书写了《论持久战》、《抗日游击战争的战略问题》、《新民主主义论》等著作。

毛主席将目光投向全国,统筹各地战场局势,通过日军在进攻中展现出的攻防态势,结合我军部队优劣势,创造性的提出了游击战争。

毛主席指挥的八路军、新四军,成为抗战后期主要抗日力量。

而周总理则是代表共产党来到了国民党统治区,与顽固派作斗争、将社会各界的爱国人士团结起来,为开展统一战线工作。

两人分工两路,一内一外极尽可能与日本法西斯作斗争,最后成功将日寇赶回了老家。

内战前夕,为巩固抗战成果、戳破蒋介石“假和平、真内战”阴谋,毛主席以身犯险来到重庆,周总理坚持陪同前往,并亲自制定了保卫主席安全的警卫方案。

他专门召开会议,与一众警卫战士共同商讨安保工作,整个重庆谈判期间总理的神经一直高度紧绷,时刻留意着任何可能造成意外的风吹草动。

此外,无论毛主席出席任何典礼、宴席,周总理总是寸步不离的跟随。

饭桌上别人向主席敬酒,周总理会起身为主席挡酒;毛主席想吃的菜,总理一定要先动筷子试吃,防止国民党下毒谋害主席。

直到重庆之行结束,毛主席的飞机平安降落在延安,周总理才算彻底安下心来。

重庆谈判

新中国成立之后,毛主席、周总理二人在工作上更是互为帮手。毛主席是中央政府主席、是国家最高领导人,他统筹全局,为国家发展大计指明方向。

周总理作为国务院总理,总管国家一切大小事务,是国家计划方针的执行者和推动者。

几十年的革命友谊已经让二人对彼此格外熟悉,他们工作起来十分默契,很多情况下根本不需要过多交流就能朝着一个方向使劲。

这种难能可贵的友谊贯穿了两人的往后余生,直到他们步入垂暮之年、直到他们病倒在床上不能言语,他们仍然是彼此最牵挂、最倚重、最信任的人。

进入70年代后,毛主席的身体迅速衰弱,健康情况急剧下降。不过作为新中国缔造者,凡是来到中国访问的国外首脑,无不想要拜会毛主席。

面对国外友人的友谊之手,不愿拒绝的毛主席只能拖着病体与大家相见。

可毛主席患上了老年白内障,视力严重下降,刺眼的灯光让他非常不适。而接见外国来使少不了要拍照留念,闪光灯不可避免的给主席的眼睛带来了很大影响。

于是周总理亲自做出规定:外宾来访时,记者拍照时间不得超过三分钟,多一秒也不行。

此外,周总理还专门就主席眼疾一事与专家进行过深聊,想要为其想出一个万全的治疗方案。

1975年8月,毛主席终于同意了白内障摘除手术。这在当时并非大手术,手术风险也较低。可周总理仍然不放心,说什么也要亲自守在手术室外,等候主席平安结束手术。

为了不影响手术进度,周总理始终没有走进手术室,一直静坐在外面的大厅。

直到医生宣告手术圆满结束,他才在秘书的搀扶下颤颤巍巍的起身,神情略显轻松的朝着自己的病房走去。

没错,此时的周总理也已经是久病缠身,连番的手术治疗早已掏空了他的身体。毛主席手术结束后恢复了视力,可周总理却来到了人生的最后关头。

第十三次手术治疗过后,总理浑身上下插了七八根管子,整个膀胱都烂掉了。他早已无法进食,只能依靠营养液吊住一口气。

好在总理的头脑仍然保持着清醒,秘书和护士每天给他读一些新闻、简报,以及主席的诗词。

当他听到主席在词中说:“不须放屁,试看天翻地覆”时,忍不住嘴角微微上扬。然而肌肉马上牵动了他的伤口,膀胱癌、肠癌的折磨让他再度皱紧了眉头。

此时的周总理已经无法保持全天清醒,时不时就会陷入昏迷,他醒来之后的第一件事就是问医生:“主席的身体怎么样?”

从医生口中听到诸如“没什么变化”“一切正常”的话语,他才会微微点头放下心来。

居住在中南海的毛主席同样如此。1972年总理出现便血情况,但他仍然不舍昼夜的工作,常常连续几十个小时不休息。

5月份,总理因为病魔袭来和操劳过度病倒,经专家会诊确诊为膀胱癌。

消息传到毛主席耳中,他仔仔细细将诊疗单翻来覆去看了好几遍,紧皱的眉头显示着他内心无比沉重的心情。

其实早在周总理前几年被查出患上心脏病时,主席就多次叮嘱他:

“安心养病、不可大意。”

奈何周总理一心扑在工作上,终究是忽略了身体上的保养。1974年第四届全国人大会议过后,周总理再度因操劳过度病倒,每日便血不止。

此时毛主席已经近乎失明,但他得知消息后,仍旧时不时叮嘱周围的工作人员:“去问问总理怎么样了。”

得知主席挂念,周总理忍着身体上的病痛给主席去了一封信:

“现膀胱癌已经两次手术,病情稍能控制。前段时间发现大肠位置长有一颗肿瘤...务请主席放心,如需再次开刀治疗,我还受得了。”

果不其然,肠道肿瘤的持续恶化让周总理不得不再次被推上手术台。毛主席得知后亲自批阅了手术方案,以及后续的病情报告、治疗进展。

他的眼睛看不见,就让工作人员一字一句读给他听,每次主席都格外认真、仔细,对总理每天便血次数、手术治疗进展了然于胸。

这两位相守相伴了半个世纪老战友,就是以这样的方式默默关心、守护着对方。

当然,两人除了通过书信、口信传递对彼此的关怀,也会传递工作上的事情。人至暮年的毛主席和周总理,仍然不愿对祖国和人民撒手不管。

可惜岁月催人老,随着二人先后卧病在床,中共中央下一代领导人的选择也提上了日程。

1975年底,毛主席曾给周总理去了一首诗——《诉衷情》。这是主席送给总理的唯一一首诗,也是主席此生最后一篇作品。主席在诗中感叹、发问道:

“当年忠贞为国愁,何曾怕断头?如今天下红遍,江山靠谁守?”

这首诗只寥寥数句,但读来却让人倍感沧桑心碎。令人欣慰的是,主席所担心的“江山无人守护”的情况并没有出现,而这位接过他们大旗的正是邓小平。

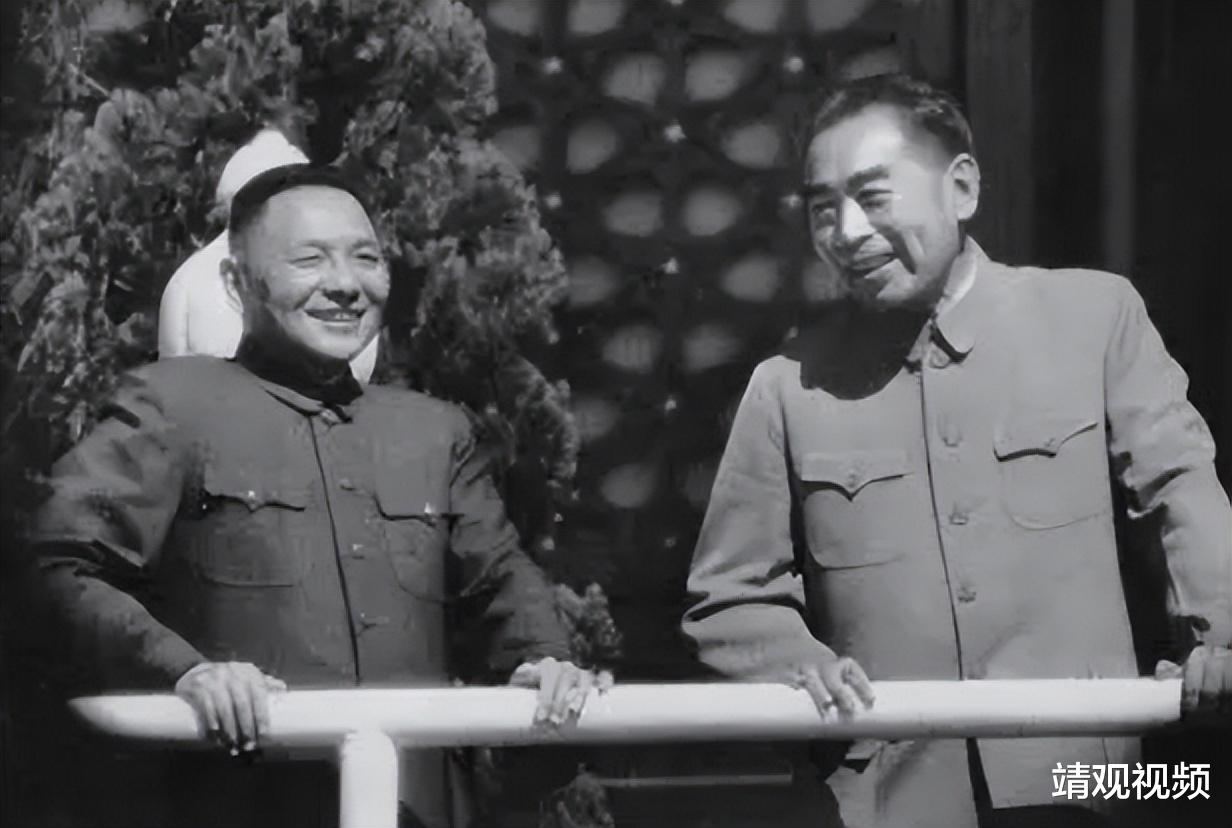

其实,周总理对邓公一直很看好。当年他总是想方设法为邓公的付出说情、造势,希望他早日重回国务院副总理岗位。

1962年6月,周总理首先恢复了邓公的工资待遇,接着又邀请邓公之子来北京治病。

后来随着周总理的身体江河日下,毛主席也决定恢复邓公的工作,协助总理处理一应事务。

主席评价他:邓小平同志从没有背叛过革命,是中国共产主义事业的坚定拥护者,战争时期立下过不少战功,解放后也卓有贡献。

周总理马上将主席的话传达了出去,并作为文件在党内传阅。

与此同时,邓公也开始了走马上任的归途。他从南方一路北上,沿途参观了韶山、井冈山等革命摇篮,又对红都机械厂等工业基地进行了考察。

一直到年底,邓公终于回到了北京,关于恢复其国务院副总理的提议被提上了日程。

1973年3月,中共中央正式发布邓小平复出有关文件,毛主席和周总理肩上的担子得到了缓解。

周总理为欢迎邓公的回归,专门召开政治局会议,对其工作进行了安排,期间总理的身体一直处于抱恙状态。

周总理一直希望邓公接替他的工作,尤其是在他病重的时候,把国务院工作交给邓小平他最放心。

毛主席对邓公的工作能力也很信任。

1973年12月,毛主席就军改事宜征求了周总理、邓公、叶剑英元帅等人的意见,其中就数邓公的想法与主席最为接近。

最后,主席决定对八大军区司令员进行对调,这一任务便交给了邓公去做。

在军区领导会议上,毛主席专门将负责军改的邓公介绍给了众人。邓公是出了名的铁面无私,由他出面主持军改,没有人会质疑。

在邓小平的安排下,八大军区司令员在10天内完成了对调和工作交接,军改工作顺利完成。

四届人大过后,毛主席下定决心把第一副总理的位置交给了邓公,希望他全面接任周总理的工作,可见主席对他的重视。

可惜的是,还未等邓公彻底坐稳位置,毛主席、周总理便先后与世长辞了。

1976年1月8日当晚,毛主席冥冥之中似乎预感到了什么,久久无法入眠。

午夜时分,工作人员急匆匆的跑到了主席的卧室,将周总理逝世的消息告诉了主席。

毛主席听后一言不发,只是轻微地点了点头。对于这位老战友的离开,主席早有预料,也做好了心理准备。

倘若是其他老战友离开,主席一定会第一时间向周总理表露自己内心的悲伤和痛苦,可这次偏偏是那个最令他牵挂和倚重的人。

周总理追悼会当日,主席因为无法下地行走,只能一个人在卧室中默默为战友送别。

那天晚上,毛主席一直盯着电视机,一滴又一滴泪水滑过他的面庞。八个月后,毛主席也在夜深人静的深夜悄然离开,两位新中国的缔造者就此离我们而去。

毛主席去世后,中共中央亟需一位能够挑大梁的人物站出来。从过往工作经验和能力来看,邓公无疑是那个最合适的人选。

于是在主席去世不久后,叶剑英、李先念等人力排众议,邀请邓公等一众老革命出山,担任国家领导职务。

叶帅一面向党中央举荐邓公,一面让秘书每日给他派送中央文件,让他尽快了解和掌握工作。

叶帅表示:

“小平同志具备治国治党的丰富经验,是我们党内首屈一指的人才,这是经过毛主席和周总理检验的,我们应该把他请出来。”

在叶帅、陈云等人的再三要求下,邓公于1977年7月16日正式成为中共中央第二代领导集体核心,全面统筹党政军三方工作。

结语毛主席与周总理长达半个世纪的革命感情让人动容,从当年的漳州大捷开始,二人携手并肩走过了一个又一个难关,最终带领中国人民摆脱压迫、走向了光明。

人到暮年的他们,仍旧无法割舍祖国和人民,在病床上操劳家国大事,用信件诉说对中国未来无人守护的担忧。

但好在他们最担心的事情没有发生,邓公从二人手中接过了社会主义大旗,并通过改革开放政策将中国带到了新的高度。

新时代的中国人民、新一代的中央领导集体也同样没有辜负革命先辈的期望,华夏儿女仍在为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

倘若毛主席、周总理能够看到现如今中国的盛世之景,都将会无比欣慰。

对此,您有什么想说的呢?欢迎在评论区留下您的看法!

人才难得

有这些大神级的领袖,是全国人民之福。

伟人就是伟人啊!真是高瞻远瞩

凡事都是西花厅,哪还有颐年堂?!

一代伟人

都是伟人

向老一辈革命家致敬!