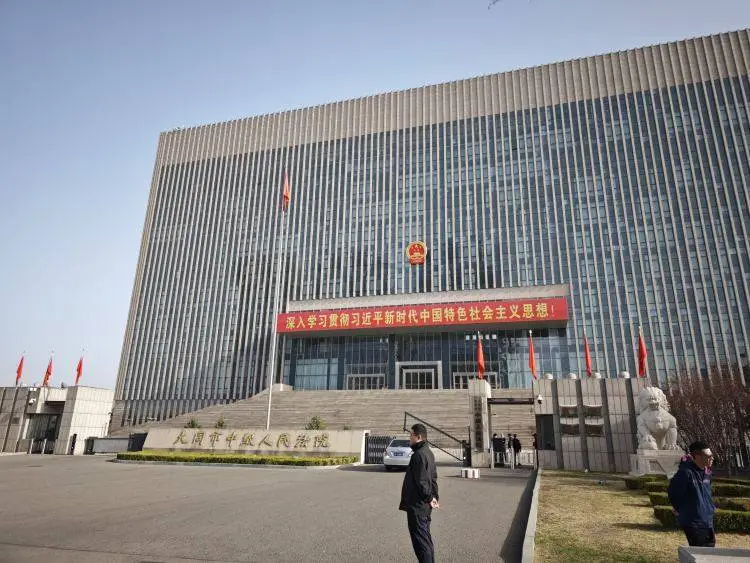

4 月 16 日,山西省大同市中级人民法院对席某某强奸案作出终审裁定,维持一审有期徒刑三年的判决。这起历时两年的案件再次引发社会对 “订婚场景下性同意边界” 的讨论。

2023 年 1 月 30 日,席某某与被害人经婚介机构相识后确立恋爱关系,5 月 1 日举行订婚仪式,次日下午两人在婚房发生冲突。根据一审认定,席某某在被害人明确拒绝婚前性行为的情况下,强行与其发生性关系。事后,被害人情绪失控点燃窗帘并呼救,随后报警。

一审法院经审理认为,席某某的行为构成强奸罪,结合其主动投案情节,判处有期徒刑三年。席某某当庭提出上诉,其家属坚称双方系自愿发生关系,女方因 “房本加名” 未果而报警。

二审期间,法院重点审查了三大争议点:

性同意的认定检方提交的证据显示,被害人在恋爱期间多次明确拒绝婚前性行为,案发时存在推挡、拖拽伤痕(手腕淤青、窗帘拉扯痕迹),事后立即报警并泣不成声。法院指出,即使存在婚约关系,性行为仍需 “即时、明确的同意”,订婚仪式本身不能视为性同意的默示。

证据链的完整性除被害人陈述外,检方还提供了以下关键证据:

席某某侦查阶段供述的性行为细节;

电梯监控显示席某某强行拖拽被害人;

床单精斑 DNA 鉴定证实双方发生性关系;

110 报警录音记录被害人的即时反应。

处女膜状况的法律意义针对家属提出的 “处女膜完整” 证据,法院明确:处女膜是否破裂与强奸罪的构成无关。司法实践中,只要存在 “违背意志” 的核心要件,即使未造成身体损伤,仍可定罪。

本案关联的婚约财产纠纷案同步宣判。法院查明,女方在一审立案前已将 10 万元彩礼及两枚戒指退还婚介机构,男方拒绝领取。二审期间,法院将彩礼款送至法院,男方仍拒不接收。法院认为,女方已完成返还义务,男方的诉讼请求缺乏事实依据,故驳回上诉。

这一判决体现了司法对 “财产纠纷与刑事犯罪” 的严格区分。审判长指出:“不能因民事争议存在,就否定刑事犯罪的独立性。”

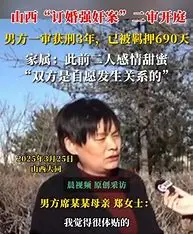

四、家属申诉:从事实争议到程序质疑席某某家属对判决结果表示强烈不满,郑女士在庭审后表示:“法院完全依据女方口供,未采纳我方提出的处女膜完整、未检测到精斑等证据。” 她透露,已提交申诉材料,将继续通过法律途径维权。

值得注意的是,家属曾质疑侦查程序存在瑕疵,包括鉴定意见未及时出具、案卷材料缺失等。对此,法院回应称:“程序合法性已纳入审查范围,现有证据足以支持定罪。”

五、司法突破与社会启示本案的判决具有三重标志性意义:

身份无豁免

:明确 “订婚≠性许可”,打破 “婚约赋予性特权” 的传统观念;

证据审查革新

:摒弃 “完美被害人” 苛责,认可 “语言拒绝 + 消极反抗 + 即时报警” 的证据链;

权利平衡

:彩礼纠纷与刑事判决严格切割,避免 “以财污罪” 或 “以罪掩财” 的逻辑混淆。

法律专家指出,本案的判决呼应了 “性自主权高于民俗习惯” 的现代法治精神。正如罗翔教授所言:“法律要守护的,是每个人作为独立个体的性自主权,而非任何身份关系下的‘想当然’。”

六、争议背后的深层思考案件引发的舆论争议,折射出社会对亲密关系中性边界的认知分歧。有观点认为,司法应警惕 “事后反悔” 可能带来的道德风险;也有声音强调,必须坚决捍卫个体对身体的绝对控制权。

无论立场如何,本案至少传递出一个清晰信号:任何亲密关系中,性行为的合法性都取决于 “即时、明确的同意”,而非身份或习俗的预设。这一原则的司法确认,或将推动社会对性暴力认知的进一步升级。

索引

山西省大同市中级人民法院刑事裁定书(2025)晋 02 刑终 XX 号

最高人民法院《关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》

罗翔:《刑法学总则》(中国政法大学出版社)

华东政法大学刘宪权教授访谈(2025 年 4 月 16 日)