在前一篇文章里我主要是介绍了晚稻杨梅的品种特性,着重突出了果与树这两方面,原因在于我们能够直观的看到,或体验到。当然对于一般消费者来说,了解这两个方面,特别是果实就差不多了,因为消费的毕竟是果实,好吃不好吃是最主要的,而买不买则取决于价格,而是否能够买到则取决于现实与缘分。

但对于种植者来说,对于晚稻杨梅就需要去理解它的品种特性了,因为这事关种植者的种植过程。而从产业角度来看,品种特性同样也是一个重要的内容,因为它会对产业发展造成基础性的或是决定性的影响。本文主要是从这二个层面来谈谈我对于晚稻杨梅的看法。当然这里依然会出现视角的问题,有兴趣的可以参阅我在闲聊三农中的开篇文章:闲聊三农(一)视角与尺度。由于篇幅的关系,对于品种的解读也分成二篇,本文是从树的角度来看。

一、从种植者的角度来理解晚稻杨梅树势强,树体高大的品种特性。

在晚稻杨梅在种植中,单株需要更大的空间。一般来说,一亩留10株左右。我看晚稻杨梅25年后,感觉10株还是密的,原则上应该在6株,即一株树100平方,10*10的样子,应该是独立树种植最好。这样的株行距能够让晚稻杨梅充分的生长,形成大冠幅,特别是整个树四周能够有足够在1-2.5米范围内的结果枝,而这样的枝是能够站在地上直接或通过一根竹钩就能采到的,这能大幅提升优质果的采摘效率,并且这样的树冠接触阳光的枝叶量大,品质也好,是晚稻杨梅最理想的丰产株形。在盛产期,这样的树一株可以有300-500斤的单株产量,虽然亩株数少,但产量是不低,而且稳定。

在这样的情况下,如果我们缩小树冠,是能够直观的感受到树体被压制后所出现的现象,就是出现强徒长枝,以及中部枝条的直立生长。其次如果生长空间不够,即种得比较密,则会出现向上长成一片的结果,结果枝都在冠顶,集中在5米以上的地方。这样的话,采摘就很困难,果实产量也不高,地面植被也长不好,酸化会严重,品质也下降,生产力水平就会明显下降,严重的会出现荒园。比如我们蔡家岙的老产区,一家分几株,大家谁者不让,于是一片杨梅园外面看上去郁郁葱葱,走到里面只看到直立树干,杨梅季地上全是掉下来的杨梅,下过雨后走都走不了,基本上也就荒掉了。但事实上那一片是品质最好的老树。

因此,从优质果生产的角度来看,晚稻杨梅前期种植可以密一些,但如果树冠要相交了,是一定要及时间伐的,为永久树留出空间的,这项工作做得越好,晚稻杨梅树冠形成就越好,后面潜力就越大。

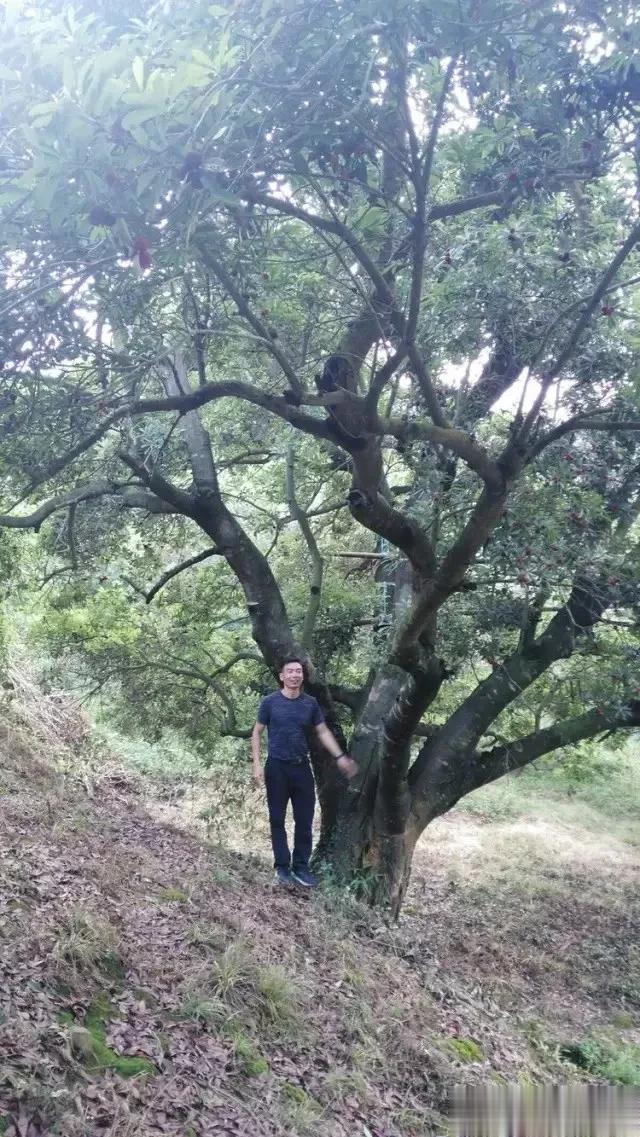

这是一株百年晚稻杨梅树,我站在树干边上时,你就能够感受它有多高

对于树势强的理解,是要明白二点,一是长得快,即相对于其它杨梅,大树冠形成的速度较快,并且容易长得高大;二是果实好吃比较晚,一般来说,要等树足够大了,果实才会好起来。这里我很喜欢用人来作为比喻,说人年轻时,是不会想到孩子的,往往是事业什么为主,但到了中年以后,工作事业稳定了,该玩的也玩了,会更多的考虑孩子,我说树也是一个道理,它没有长成,还在一个劲的生长时,怎么可能会考虑给果实多点营养。当树长大了,长不动了,繁殖后代的重要性就提上来了,于是果实也就能够获得更大的关注,品质也就自然会好。于是很多时候,我把晚稻杨梅的这种品种特性,解读为少年时期较长,但存德载物啊,大树冠的好处是虽然年份长,但一旦形成后,厚积薄发,潜力与品质则不是小树冠的能够相比的。

对于晚稻杨梅这一品种特性的利弊的理解,我认为是需要站在不同角度去看。一是晚稻杨梅是不会矮的,5-6米对于大树冠种植来说是正常的水平。关于这一点,我在杨梅园常会站在一株30年生的杨梅树边上以说明问题,即我以1.7米的个站在树边上,那仅仅就是一个树的主干,30年的树直径大多在30-40cm,大家可以想想,树的干子都有一个人这么高,你说怎么可能树冠能够矮到3米或更低?这种可能性如果说有,那也仅限于农户自家几株的精细化管理,但对于规模化种植或从别人那承包来的几无可能。

二是晚稻杨梅的果实品质需要时间的积累,老树杨梅好吃的道理就在这里,只不过晚稻杨梅更加而矣。这种老是需要时间的积累,而我认为所有需要时间积累的品质因素,都是最好的品质护城河。从这个角度来说,我们要看到当下晚稻杨梅老树的价值。一株老树杨梅死了,是无法用再种一株可以简单地补回来的。

其三是采摘的安全性。树高了采摘安全性自然就会差,这是晚稻杨梅种植者需要现实面对的,因此如何去降低采摘安全性,我认为是需要从经济与社会的角度去看。当安全损失风险很高时,就需要投入去降低这种风险,如搭永久性的架子等。而当采摘人员减少或成本上升过快时,也可以改变采摘的方式,如器物采摘,但前提是需要应用相应的配套技术。

二、从产业的角度来理解晚稻杨梅树势强,树体高大的品种特性。对于产业管理者来说,树势强健高大面临着二个问题:一是采摘的安全性。这是管理部门这么多年来一直强调的核心问题,长期以来通过宣传,提醒等农户注意安全。与此同时,2000年初我们就开始晚稻杨梅矮化技术的研究与推广,并在一段时间内花了较大的力气。二是果实的采摘率。晚稻杨梅是靠采出来的,而树高直接影响了采摘率,我在2005年左右进行过一个调查,当初采摘人员的平均年龄在55岁左右,人均采摘数量为50斤。这样的采摘量对于规模主体的发育存在着很大的制约。在定海的杨梅产区,采杨梅就这么几天,一个人又只能采这么点。你包了再多的杨梅,采不下来也没用,所以这么多年来定海真正规模杨梅主体都是手指头数得过来。而当鲜食杨梅价格不断提升的情况下,农民自然去采好的杨梅,于是加工的杨梅就没有采了。特别是当下这批种杨梅的人都到75岁的年龄并且意外风险大幅超过了经济收益的情况下,加工业已经没有了产业发展的基础。

因此从上述的角度,我们可以看到,晚稻杨梅的产业化水平发育最差是有原因,很大程度上受到了品质特性的制约,生长势强是最为基础性的原因,在历史与文化的共同作用下,要改善就很复杂。这里简单的提一下我的观点,我认为一个土特产产业一定是时代与社会发展的产物,因此是不可能以一个简单的纯技术措施来解决问题,如换个品种,或选育个矮化的生长势弱的品种,或是让老百姓都精细化管理等,至于原因我将在后续文章中继续。

下篇谈我对于晚稻杨梅果实特性的理解,感谢阅读。