酒,作为人类历史上最早发现的饮料之一,千百年来始终萦绕在人类生活的各个角落。有人视其为解压良药,有人将它当作社交利器,也有人对其味道避之不及。从公司司机每日必饮的执着,到酒桌上推杯换盏的热闹,酒精究竟藏着怎样的魔力,能让无数人为之着迷?

01.味觉悖论:难喝却上瘾的奇妙体验

01.味觉悖论:难喝却上瘾的奇妙体验在日常观察中,饮酒者的表现往往充满矛盾。曾有位公司司机,每日饮酒成习,甚至投标当日独自留守酒店,以一包泡面配半斤二锅头便能自得其乐。与之形成鲜明对比的是,部分人虽具备惊人的酒量,却在非必要场合滴酒不沾。

这种反差不禁让人思考:为何一款口感欠佳的饮品,能让众多饮者深陷其中?

从人类进化的角度来看,酒精带来的灼烧感与苦味,实则源于身体对有毒物质的本能防御机制。远古时期,腐坏发酵的食物可能含有有害物质,人体味觉系统对酸涩、辛辣的排斥,本质上是一种自我保护。

然而,当反复接触酒精后,味觉会逐渐产生适应性变化,就像产生了“味觉版斯德哥尔摩综合征”,饮者开始与酒“共情”,曾经难以忍受的味道变得不再突兀。

但真正让酒精产生强大吸引力的,并非口感本身。只要是符合安全标准的酒类,无论初始味道多令人皱眉,随着饮用习惯的养成,大多数人都能适应。这背后,是酒精进入人体后引发的一系列复杂生理反应在发挥作用。

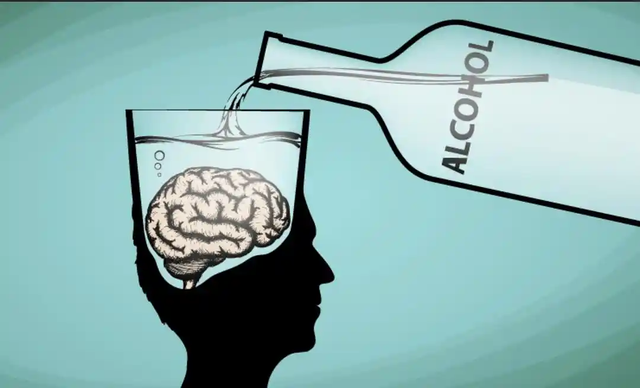

02.神经密码:酒精操控大脑的三重机制当酒精通过血液进入大脑,它如同精密的“神经调控师”,激活了三种关键机制,重塑着饮者的身心体验。

机制一:多巴胺狂欢——欲望的发动机

酒精能直接刺激大脑的奖赏系统,促使伏隔核区域大量释放多巴胺。这种被誉为“快乐激素”的神经递质,会让饮者产生强烈的愉悦感与满足感。

当多巴胺水平上升时,饮酒带来的微醺体验被大脑标记为“有益行为”,进而形成成瘾倾向。此时,酒精的口感早已被抛诸脑后,对愉悦感的追求成为驱使人们举杯的核心动力。

机制二:神经抑制——压力的短暂消退

酒精能够增强伽马氨基丁酸(GABA)的抑制作用,这是一种重要的神经递质。当GABA活性增强,中枢神经系统的兴奋性降低,人的思维变得迟缓,平日里紧绷的神经逐渐松弛。

这种状态下,饮者不再纠结于琐事,行为举止更加随性,这正是“借酒消愁”的生理基础。然而,这种放松只是暂时的逃避,酒醒之后,现实问题依然存在,甚至可能因酒后的冲动行为变得更加复杂。

机制三:耐受性升级——成瘾的恶性循环

长期饮酒会使人体对酒精产生耐受性。为了达到最初的愉悦效果,饮者需要不断增加饮酒量。一旦停止饮酒,身体会出现手抖、焦虑等戒断症状,而重新摄入酒精后,这些不适又会迅速缓解。

如此往复,饮酒逐渐从习惯演变为依赖,形成难以摆脱的恶性循环。就像前文提到的司机,不饮酒时手抖不止,而几杯下肚后症状消失,正是典型的酒精依赖表现。

03.文化滤镜:酒桌背后的社交密码除了生理机制,酒文化的深厚积淀也在无形中强化着人们的饮酒行为。从古代的祭祀宴饮,到现代的商务宴请,酒始终是社交场景中的重要媒介。

在酒桌上,各种约定俗成的习俗与“潜规则”,构成了独特的社交语言。敬酒、劝酒、干杯等仪式,不仅是情感表达的方式,有时还暗含着服从性测试与身份确认。新人在酒局中主动敬酒,晚辈向长辈举杯示意,这些行为背后都承载着复杂的社交逻辑。对于部分人而言,克服酒的苦涩口感,实则是完成一场融入社交圈层的“成人礼”。

职业属性同样深刻影响着饮酒频率。曾经需要频繁参与商务应酬的人,可能在酒局中练就海量;而当工作性质转变,脱离了强制饮酒的环境,饮酒习惯也会随之改变。这种现象说明,酒精消费不仅是个人喜好的体现,更是社会角色与环境共同作用的结果。

回到最初的疑问,酒的魔力恰似一把双刃剑。它既能带来片刻欢愉与社交便利,也可能让人陷入依赖的困境。理解酒精背后的生理与文化逻辑,或许能帮助我们以更理性的态度看待饮酒行为。

无论举杯与否,关键在于保持清醒认知,让杯中乾坤真正成为生活的点缀,而非束缚身心的枷锁。下次举杯时,不妨细细品味这杯中之物,感受它与人类文明交织的奇妙故事。

文本来源 @三个老爸实验室 的视频内容

存在即合理,从古至今,何少过酒??

都是废话