阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|羽羽

编辑|t

引言

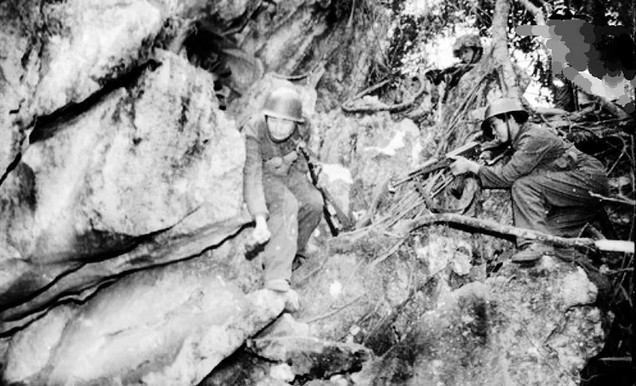

战争从不是电影,不会留白,不会慢镜头,更不会等你反应过来再流泪。1979年,对越自卫反击战爆发,在那片丛林山地之间,子弹和手雷拼的是生死,但还有一种战术,比钢铁更冷,比炸弹更狠——“围尸打援”。

不是出于嗜血,而是被逼无奈,是对越军残忍行为最直接、最精准的回应。

一、不是我们要狠,是敌人太残

1979年春,对越自卫反击战打响,这一仗,打得干脆,也打得沉重。

越军不是善茬。他们刚打完抗美战争,战术娴熟、纪律森严,可真正让人寒心的,是他们在战场上的残忍。根据参战老兵和战后调查报告,越军曾多次对中国士兵伤员实施惨无人道的虐杀。

越军的残忍,是很多战后资料刻意淡化的部分。可我军参战老兵却记得清清楚楚——烈士尸体被剖腹、割耳、挖眼、焚烧,甚至被吊树示众。

当年的云南麻栗坡方向,一名阵亡战士在收尸时被发现胸腔内塞满石块,地雷线从嘴巴引出,只等下一名战士伸手一拖,就能“多炸一人”。

更极端的,是越军将地雷绑在中国战士遗体上,或藏毒针于骨骼之中,利用人的“情感本能”进行次轮杀伤。在战场上,他们从不避讳用“尸体当武器”,对我军打击手法之毒辣,超出常人想象。

于是,问题就摆在眼前了——面对如此残忍的敌人,难道我们还要念人情,讲善意?那一刻,“围尸打援”不是选项,而是必须。

二、打的是人心,不是尸体

围尸打援的出现,不是我们“太聪明”,而是敌人“太执念”。

越军历来重视“收尸”。无论是抗法、抗美,还是内战时期,“战死者必须归葬”是他们部队的不成文军规。一具遗体未收,就代表一个连队的耻辱。

而这种“情义”,在战术上却变成了“死命突进”的破绽。每次战斗结束,越军一定会回头收尸,不管多危险、不管有无火力覆盖。情感成了习惯,习惯成了路径,路径就能被利用。

围尸打援,就是顺着这条路径打穿敌人。

在老山轮战期间,某次我军侦察小队夜巡至前沿阵地时,发现一具越军尸体横躺在灌木丛中,位置诡异,刚好卡在我军与敌军的可视盲区中。经验丰富的副班长一眼看出蹊跷:尸体没腐,血迹干净,像是“被摆好的”。

出于战术训练的敏感,小队没有贸然接近,而是派出工兵探测地雷、狙击手布控,最终识破了越军的布局:尸体下方埋有跳雷,四周布有狙击手和火箭筒手。若我军贸然上前“收尸”或“取情报”,后果不堪设想。

事实证明,越军同样懂得用“情感”做诱饵——他们知道中越双方都尊重战友遗体,都有“魂归故土”的文化执念。围尸打援这套,不分你我,是战场心理战的顶配操作。

但老山最精彩的一回合,不是我们中计,而是我们反手下套。

那是一次越军特工夜袭我军后,越军在我军阵地前60米处留下了一具尸体,没来得及抢回去。我军推测他们一定会来抢。于是,先用无线电发“明语”传令,“各连准备接力抢尸”,刻意让越军监听听见。随后打出照明弹,制造抢尸假象,同时步兵假装火力掩护。

越军果然上钩,动用了20余人企图强行拖走尸体。我军早已标定坐标,82迫击炮三轮覆盖,敌军当场伤亡十余人,尸体堆成一排。

后来越军学聪明了,不敢亲自上,只敢用竹竿绑绳,套尸体往回拽。就这操作,还被我军打掉好几条命。有人戏称:“那不是收尸,是送命。”

这一仗,靠的不是枪法,而是脑子。不是枪战,而是棋局。你想算计我尸体,我反手让你尸体成排。

三、胜利的代价,是一代人心里说不出的事

围尸打援能赢,但不是没人心疼。子弹射出去的是命,可留在心里的,是一辈子的梦魇。

一位狙击手回忆:他执行任务时,一枪打死越军收尸兵,那人嘴里还喊着“等我一下”,可能是在跟战友说话,也可能是在跟命运作别。他放下枪,眼圈都红了:“这枪打准了,可我心里乱了。”

战后统计显示,老山轮战中参与围尸打援任务的一线士兵,心理创伤率远高于其他作战部队。有人做梦喊“别动他”,有人听到收音机杂音都会浑身一激灵,有人至今还记得那一具具“倒下的影子”。

这不是脆弱,是诚实。每一次伏击,每一次射击,背后是无数次对“道德底线”的拷问。

可我们没得选。越军玩火、布雷、虐尸、炸伤员,我们只能比他们更早发现机会、比他们更快扣动扳机。

围尸打援,是对敌人的战术压制。但到了最末端,我们仍然是人,不是冷冰冰的杀戮机器。

老山战场某次清理阵地时,我军发现山坳里躺着一个越军士兵,满身血污、气息微弱。他虚弱地睁开眼,说了句“别杀我”,声音像风吹草屑。

按战斗条例,敌方伤兵若有威胁,可当场击毙。可我们没扣扳机。

卫生员蹲下身,为他包扎止血,喂水润口,还给他盖上战友脱下的军衣。

伤兵被抬回阵地救护所,军医连夜抢救。但子弹穿胸、失血过多,第二天凌晨,他没撑过去。

临死前,他嘴唇微动,有人听见他低声说:“谢谢……”

战士们没庆祝这场“胜利”,只静静站了一圈,看着这具不再是“敌人”的遗体,沉默良久。

那天,战场上最后那一枪没响。可这场仗,我们依然赢了——不是因为打倒敌人,而是因为守住了人性。

参考资料:对越作战解放军用何残酷战术 让越军付出更高代价.凤凰网.2018-12-29