阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|spark

编辑|t

引言

说孟加拉是地球上最“憋屈”的国家,一点不夸张。地盘只有14万平方公里,比山东还小,偏偏挤下了1.7亿人。

这什么概念?中国九倍的人口密度!可偏不信邪,它不仅养活得了,还能往外卖粮,年年有盈余!你以为它靠的是进口?错,靠的是一场翻天覆地的经济转型,还有一双双在缝纫机前日夜赶工的手。

小地方的大饥荒:从灾难中逼出来的饭碗

1770年,英属殖民地孟加拉迎来一场人类史上最惨烈的自然灾害之一。那年大旱,东印度公司照收不误,结果就是——一千万人死于饥荒。

而在1943年,也就是二战期间的另一场饥荒,又让三百万人活活饿死。特佩尔、英大港、巴里萨尔几个地方,死亡率高达10%。这个数字什么意思?每十个人里就要倒下一个,连英国殖民政府都记在了档案里。

1971年独立建国后,粮食问题继续困扰着孟加拉国政府。数据在那儿摆着:1971到1998年,每年平均粮食短缺150万吨。

一个新生国家,底子薄,人口多,靠进口援助才能勉强过年。到2010年,人均牛羊肉消费仅2.6公斤,低于中国1987年的3.05公斤水平。联合国粮农组织曾统计,2015年孟加拉有近40%儿童营养严重不足,这不是概念,是数字。

2000年,事情起了变化。孟加拉首次实现粮食盈余,之后进入21世纪,盈余连年递增。2020年,盈余突破1146万吨,创下纪录。就在2015年,这个过去自己都吃不饱的国家,居然还能出口2.5万吨大米给斯里兰卡。

国土面积只有147570平方公里,比辽宁省还小一点,人口却达到1.7亿。人口密度是中国的近9倍,印度的近3倍。

这不是简单的数字堆砌,而是实实在在的土地压力、生存压力、农业压力的叠加。历史证明,这片土地曾经养不活自己,如今它能自给自足,背后一定发生了结构性的改变。

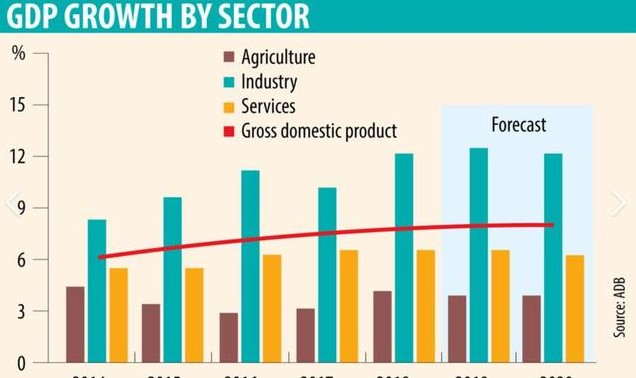

孟加拉农业的发展并非一帆风顺。独立初期它是典型的农业国,农业占GDP比重高达60%。如今这个比例降到13.6%,但不是因为农业退化,而是因为经济结构换挡升级了。

耕地没增加,但单产提高了。靠的是灌溉系统改造、杂交水稻推广和种植制度优化——每一亩地都被压榨出最大价值。孟加拉农民从“种一季”过渡到“种三季”,一块地一年可以出三茬。

这种效率提升可不是喊口号,是因为吃不上饭的记忆逼得他们不能退路。这才真正从“短缺依赖”走向了“自我喂饱”。

孟加拉的饭碗捧稳了,靠的不只是地和天,而是长期技术积累与政策执行力的联动效应。但人不能只吃饭,还得挣钱。养得活是底线,发展产业才是方向。

换了地干活的工厂:缝纫机和外汇账本的秘密

1975年,孟加拉国的经济结构开始松动。那一年,政府修改了工业政策,允许外国和本地私人投资者与国有企业合作办厂。这时候,孟加拉工业基础极弱,工厂大多是殖民者留下来的废墟,但政策开了口子,资金与管理流进来了。

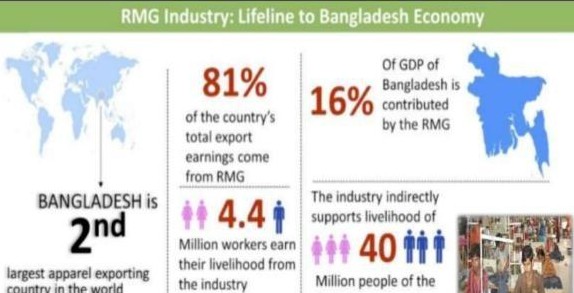

1980年代中期,成衣加工成了主力军。这不是巧合,而是政府推出出口导向型发展战略的产物。以成衣产业为代表,出口产业带动就业、拉动外汇,是孟加拉成功的第一张王牌。截至目前,制造业在GDP中占比从1972年的4%提升至23.3%。

最典型的是成衣厂,不光挣钱,还提供了大量女性岗位。在孟加拉这样的社会背景下,这是双重突破:经济的,也是性别结构的。

孟加拉工业化的特点是“轻资产、高密度、密集出口”。不是搞重工业,而是聚焦那些边际成本低、劳动密集型强、市场稳定的行业。成衣、制鞋、皮革、ICT软件、制药、造船,这些都是典型的高人力依赖型产业。

这一策略不是拍脑袋定的,是在几十年农业难以突破后的一次路径转移。要知道,尽管农业就业比例仍高达40%,但那是因为农业吸纳了大量低效率劳动力。真正能挣钱的领域,已经挪到了厂房里。

政策也不是一成不变。1975年政权更迭后,产业政策目标转向鼓励私营经济发展,政府出台宽松信贷、联合投资政策,到1978年,公共部门甚至可以只持少数股权,把管理权让给私人方。这种灵活性,正是孟加拉能够激活“空心工业”的关键。

不是哪个厂改变了国家,而是一整套制度设计让工厂能活下来,并逐步壮大。人是最便宜的资本,工厂就是新的粮田。孟加拉用工人代替农夫,用布料换来外汇,也换来了国家层面的财政弹性。

但不是每个国家都有这样的人口结构,也不是每个人口结构都能转成红利。工厂背后的支撑点,还得靠政府规划。

女人织的GDP:五年计划背后的产业牌局

2021年,孟加拉通过第八个五年计划(2021-2025年),战略重点之一就是继续扩大出口导向型产业规模。文件很明确,成衣之后,要打造下一个“拳头产业”:软件外包、信息通信技术、制药、船舶制造。

计划提出,不仅仅是出口创汇,还要解决结构性失业问题。最具体的体现是:鼓励女性就业,特别是农村女性,成为主力劳动力资源。这并非口头号召,而是实打实的产业带动——一台缝纫机能带动一家人生活,一个订单能让整个村子有饭吃。

目前,孟加拉工业领域成为就业最主要的板块。产业结构已完全逆转:服务业51.8%,工业34.6%,农业仅13.6%。这不是自然演进,是政策主动干预的结果。

政府不仅搞政策引导,还在财政安排中予以倾斜。比如对出口企业实行税收减免,对基础制造环节实行信贷补贴。为了发展船舶制造业,还出台了专门融资通道。更有意思的是,在制药行业,孟加拉还申请了“世贸组织的最不发达国家药品豁免”,大幅降低技术门槛。

这个国家不是靠“先天禀赋”起家,而是靠“制度工程”起势。用人密度最大化,用政策风险最小化,用对外政策争取豁免空间,用对内政策培养劳动力。所有这些交织在一起,撑起了一个本不该能养活这么多人的国度。

孟加拉不是奇迹,而是一条被逼出来的生路。从大饥荒的废墟走到出口盈余,从农业重压走到产业转型,每一步都有血有汗的印记。

这个国家做到了靠效率、靠人口、靠产业设计,在仅有14万平方公里的土地上,把1.7亿人口稳稳地托住了。至于未来怎么走,那得看他们下一场五年计划里的新赌注。

参考资料

孟加拉国土地面积如此小,是怎么养活这么多人的?-澎湃-2022-07-01

海外丨从经济“小透明”成功翻身,孟加拉国做对了什么?-中国一带一路网-2021-04-14