阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|spark

编辑|t

引言

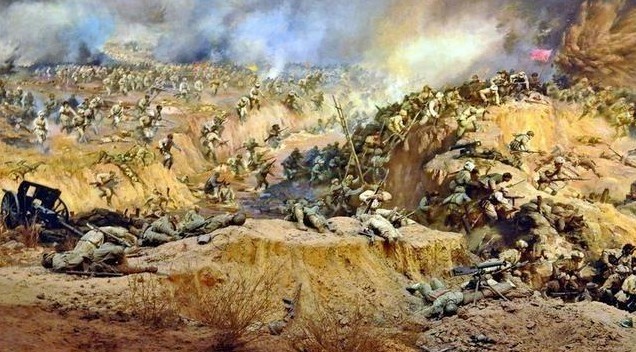

一场仗,六天六夜,打得天昏地暗。塔山,没塔也没山,不过百户人家,却成了辽沈战役的咽喉眼。

敌人十一个师,海陆空齐上阵,炮弹像不要钱似的砸,咱第四纵队就这么顶住了。打到最后,战场上尸体堆得像山,工事塌了再修,阵地丢了再抢回来。

在这场惨烈的战斗背后,9位开国将军选择在此长眠,不过复盘这场战役,却有人发现,咱们前线那么危机,到了最后时刻,都有一支队伍没有上,那就是当时的总预备队!

好刀不出鞘,也是刀

1948年10月初,东北野战军围锦态势初成。主攻锦州,是任务之一;阻击增援,则是生死线。东进兵团11个师,海空配合,从葫芦岛方向杀来,企图强行通过塔山,打开锦州救援通道。

塔山村不过百户,地势平坦,连个小坡都没有,却成了锦州防线最紧要的卡口。第4纵队顶上去了。吴克华、莫文骅二人坐镇指挥,亲自选定阵地,组织防御。东野在这里布下了“精兵坚守、民工预备、反复冲击、梯队作战”的整套打法。

战斗开始于10月10日凌晨。炮火第一轮覆盖,工事刚修好就被炸平。敌军冲击9次,每次集中兵力,带着空军舰炮火力配合,目标很明确:炸出缺口,趁乱突围。

第4纵队硬顶,工事被炸塌,人接着打;炮弹刚落地,战士就扑出去修工事。六昼夜战斗不停,打到子弹打光、刺刀见红,一条防线换一条,每次后退只几十米,但从未让出塔山隘口。

这一仗之所以能顶得住,根子在兵力配比上。第4纵队不仅主力没打光,第11师始终保持完整建制,并未投入一线。而高桥地区,还有第1纵队的两把尖刀,第1师和第2师,就是所谓的“总预备队”。

总预备队,兵强马壮,训练精良。第1师坐镇高桥东北,任务是支援攻锦;第2师在高桥西南,盯着塔山方向,随时准备增援。指挥部设在陆家窝棚,离塔山不远不近,正好处于决策中心。

在塔山最激烈的阶段,第4纵队的三个师还没全部动用完毕,第10师、第12师先上,打到筋疲力尽,第11师还在等命令。这时候调动总预备队没有必要,甚至可能打乱节奏。

第1纵队不是不用,而是不能乱用。它的任务是战略兜底,锦州打不下它上,塔山顶不住它上,两个方向都要准备,谁吃紧就往哪补。这是一支备用力量,不是临时拼杀的救火队。

总预备队的存在不是浪费,而是关键的底牌。正因为有它,前线部队才敢顶、敢拼、不保留。部队知道,打到最危险的时刻,后头还有“万岁军”的前身顶着。正是这种信心,才能支撑塔山六天六夜,没让敌军前进一步。

这场战斗结束时,总预备队没有发起冲锋,但它在战争全局里的作用已经实现。塔山守住了,锦州城破了,这张牌最后没出手,恰恰说明它压得住阵脚。没有动的那一刀,是最锋利的那一把。

兵法中有一句话,“能而示之不能,用而示之不用”。塔山之战正好印证了这句老话,而这场血战,还远没有结束。

一天九次冲,打得裤子都磨没了

10月10日早晨5点30分,塔山上空传来第一声巨响。敌军以舰炮、空袭配合地面集群冲锋,第10师前线阵地被炸成焦土,阵地上人影全无,但无线电一直在响。司令部一开始还以为通信兵没撤,后来才知道,是爆炸震动把电键卡住了,变成了“假通联”。

这一天,敌人冲锋九次,每次间隔不到两小时。白天炸、晚上突。第10师战至下午,人员大部伤亡,退守第二线;第12师接替,又打了一夜。国民党兵种齐全,但打法单一,都是依靠炮火轰开口子,步兵冲进去。但塔山地势太小,冲进去两排人马,立刻近身肉搏。

第4纵队指挥部没有后撤,而是不断压上预备队。炮火一来,人上去补防线。防线失守,再组织反击夺回来。民工支前队当晚就开始运送弹药、抢修掩体,几乎轮班作战。高桥方向虽然设有总预备队,但当时塔山还没打穿第11师,所以没有调动。

10月12日,国民党军开始变阵,调来两个炮兵团,一艘军舰每天朝塔山发射近百发炮弹。火力增强,攻击方式也从白天延伸到午夜,开始搞“疲劳战”,意图把塔山守军轮番击垮。

但第11师却始终没有出线,一直保持整建制。不是因为怕损失,而是要作为“防锦”的压舱石。那时候第1师还在高桥北,盯着锦州敌援可能突破的方向。锦州作战正酣,若塔山后撤,总预备队将全面转向进攻方向。

到10月15日,战斗进入尾声,敌人已无兵力换班。塔山阵地上的炮弹壳厚达半米,尸体堆在阵地前沿,掩体靠着炸出来的弹坑延伸,火线始终在阵地前沿不远。

打赢塔山,并不是因为敌人不够狠,也不是因为援军赶得巧,而是前线部队靠自己顶住了六天六夜,用有限的兵力做出了最大战果。从开始就没指望总预备队“反败为胜”,而是将胜负交给早早布下的阵地战术与士兵意志。

每一次冲锋后的反扑,都是以排为单位的小规模作战;每一段工事的转移,都是以班为单位自行掩护。没出现混乱,是因为整个第四纵队始终保持统一调度,而不是被动应对。

塔山不是靠奇袭拿下的,是靠一锹一镐挖出来的,是靠战士双手筑出来的,是靠指挥官定力维系出来的。守得住塔山,东进兵团就寸步难行。守住六天,锦州大门就敞开。塔山成了关键咽喉,也成了军人记忆中最残酷的一役。

这个地方,不只是战斗的坐标。它后来变成了将军的归宿。

不动声色的胜者,往往最深情

1948年战后多年,有人问吴克华:为什么你愿意葬在塔山?他没说话,只是指了指一张当年拍下的黑白照片。照片上是一片平地,几根炸裂的木桩,一条模糊的壕沟,后面站着几排战士,全都低头站立。

吴克华是第一个提出要葬在塔山的开国将军。他去世于1987年,按遗愿在1988年8月1日葬于塔山,与六昼夜战死的战士们共眠。此后,越来越多的老战士、老将军,提出同样的要求。

莫文骅中将,政委,战斗中身负重伤仍坚持指挥,2000年逝于北京,亦归塔山。胡奇才中将、欧阳文中将、李福泽少将等,总计九位开国将军选择了这个没有山的“塔山”,作为自己最后的归处。

这些人都不是锦州总攻部队的指挥员,也没有参与最光鲜的胜利会师,但他们共同经历了那六天六夜。塔山成为他们生命中最深刻的一段记忆,也成为后辈无法再触碰的情感原点。

不是所有胜利都有纪念碑,但塔山有。也不是所有将军都愿意归宿战地,但塔山成了特例。

这九位将军的骨灰,都在一条线上,排列整齐。他们不在墓志铭上标注职务,也不提战功,只写:“某年某日,与战士们并肩作战。”

他们的人生在那场血战中完成了最高表达。总预备队未出一兵一卒,却让主力部队敢于拼死抵抗;守塔山的师团没换指挥员,但全员完成六天六夜接力守卫。这是全局的胜利,也是细节的奇迹。

塔山不高,却让九位将军选择了俯身;战斗不长,却足以载入史册。

参考资料

生死和你在一起——九位开国将军归葬塔山记-新华每日电讯-2021/07/16

塔山阻击战:不可磨灭的经典战例-学习时报-2020年09月14日