在明清时期,大兴与宛平作为附郭京师的“京县”,地位独特。依当时定制,京县知县品秩为正六品,较之外县知县,官阶高出一级。对于多数读者而言,谈及京县,往往率先聚焦于其知县品级。然而,京县与外县之间,除品级差异外,尚存在诸多本质性区别,而这些方面,大众或许尚未深入洞悉。

以清代为研究范例,御史旨在深入剖析京县知县与外县知县在职责范畴、权力行使等方面的差异,同时细致阐述二者在衙门机构配置上所呈现的不同格局。

【大兴、宛平衙署官员的配置问题】

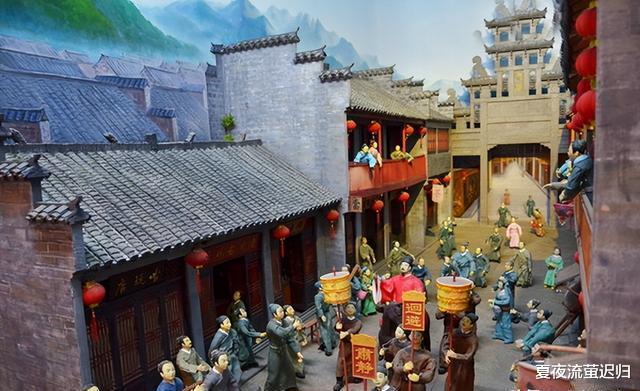

北京,作为一国之都,承载着全国政治中心的重要职能,各部院衙门所处理的皆为关乎国家治理的行政事务。而京师地区的民政事务与具体治理工作,由顺天府承担。其中,大兴、宛平这两个京县归属于顺天府,它们乃是负责管理京师主城区的关键行政机构。

顺天府的行政架构涵盖四路同知及二十四州县,其管辖区域囊括现今北京市全域与河北省部分区域。然而,就严格意义上的主城区范畴而言,仅为大兴县与宛平县之辖区。

大兴县衙坐落于安定门以南之教忠坊,其辖区涵盖中轴线以东及东郊的部分区域。与之相对,宛平县衙则设于地安门外西侧的积庆坊,所管辖范围为中轴线以西与西郊的部分地区。

在行政区划体系中,大兴县置设知县一名,其属官体系里设有县丞一员,此县丞品秩为正七品,相较于其他外县县丞,级别略高。值得注意的是,大兴县丞与知县并未于同一官署履职办公。具体而言,大兴县丞的衙署坐落于礼贤镇,且为保障政务有序开展,配置攒典一名,辅助县丞处理相关事务。

置典史一员,其品秩未入流,司职辅佐知县处理日常政务。同时,配备攒典一名,以襄助相关事务。典史设有独立之办公机构,其址位于县治大门之内。

于相关区域配置巡检三名,其官秩为从九品。其一为采育巡检司,衙署设于采育镇;其二为礼贤巡检司,初始衙署位于礼贤镇,至道光十九年,迁移至霸州信安镇;其三是黄村巡检司,驻于黄村镇。上述三个巡检司,皆分别配置攒典一名。

于当时,特置庆丰闸闸官一名,其品秩属未入流之列。该闸官之衙署,则选址建于二闸门以南之处。

依据《光绪会典事例》记载,大兴县衙署于当时设有吏员14人。同时,该衙署的核心办事机构涵盖承发房、吏房、户房、礼房、兵房、刑房、工房以及库房。

宛平县建制中,设有知县一名及县丞一名。在清朝初期阶段,县丞与知县于同一城邑开展公务活动,其办公衙署位于县衙大门之内。然而,随着时间推移,县丞衙署迁移至门头沟地区,并配置攒典一名,以辅助县丞处理事务。此外,宛平县还设有典史一名,其衙署坐落于西嘉兴寺。

于巡检设置方面,共配置巡检四员。其一为卢沟桥巡检,初始驻地定于卢沟桥,至嘉庆七年时,其驻地变更为石景山,遂改称石景山巡检。其二乃齐家庄巡检,设置之地为齐家村。其三是庞各庄巡检,其治所位于王平口。其四为石港口巡检,以石港为驻地。此外,针对上述每一位巡检,均配备攒典一名,旨在辅助其开展各项事务。

于奉宸苑,另置柳村闸官一职,同时配备攒典一名,以辅助其履行职责。

宛平县衙署配置吏员十四人,其机构设置涵盖吏房、户房、礼房、兵房、刑房、工房以及库房等部门。

从人员配备层面审视,相较于其他外县,大兴、宛平二县的规模显著更为庞大。此情形,与两县所肩负的职责密切相关。

【再来说大兴、宛平知县与外县知县的区别】

从行政品级角度而言,京县知县与外县知县存在明确差异。依据相关制度规定,京县知县职位一旦出现空缺,通常由外县知县晋升填补。

然而,该项规定所涵盖范围宽泛有余。实则,并非全体外县知县皆具备升任京县知县之资质。依据吏部的考核标准,唯有省府附郭以及府附郭之知县,方有调任京县之可能。即便出现人选匮乏之情形,亦需从大县之中遴选才德与能力兼备者,经审慎考量后委以重任。

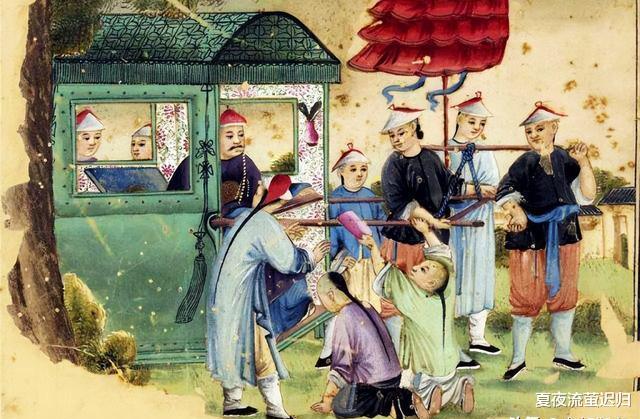

究其缘由,实因京县知县一职能否履职得当,并非单纯取决于行政才干,在更大程度上,需兼备卓越的协调能力与外事处理能力。京师之地,乃天子辇毂之下,权贵辐辏。京县知县仅为六品之职,在此种环境下欲有所建树,殊为不易。唯有那些思维敏捷、深谙与上级周旋之道的资深官员,方可妥善应对,胜任此任。

以海瑞这般秉持刚正、颇具才干的官员为例,若将其置于京县的官职任上,从诸多历史经验及官场态势推断,极有可能未满一年便会因种种缘由,不得不离任而去。

在清朝的官僚体系中,京县知县这一职位,任职周期普遍较短。从整个官场环境审视,京县知县一职,无疑处于颇具挑战性的位置,对官员政治智慧的要求极高。

京县知县一职处境颇为微妙,其虽隶属地方行政编制,然诸多政务却与京师各部院衙门存在直接关联。这一特性,致使京县知县的履职面临诸多艰巨挑战。

在清代官场,历来存在这样一种观点:对于京县知县而言,若其在任职期间未出现严重问题,便可视作履职合格。不难看出,相较于外县知县,京县知县的这一评判标准着实偏低。

不妨设想,于京县知县之任上,既要做到不忤逆权贵以保全官职,又需使治下百姓生活安定、顺遂,此着实颇具难度。于官场之中,诸多经由两榜进士途径入仕者,皆对京县知县一职避而远之。而皇帝亦深知,京县知县之位,恰似棘手难题,官员若能平稳履职一任,便足以彰显其卓越能力。

基于清朝的官制体系,京县知县之任期,通常以三年为限。待此任期届满,官员便具备了升迁资格。依据彼时大清的既定官制规则,京县知县在符合升迁条件后,其晋升路径主要指向六部主事、都察院都事、京府通判、府同知以及直隶州知州等职位。

经御史对清代历任京县知县之基本履历详加稽考,赫然发觉,于彼等群体之中,约半数以上官员,最终晋升至六部或都察院履职;而在地方任职的外放情形里,直隶州知州一职为其主要去向。

从历史研究视角观之,于清代官僚体系中,外县知县升任京官的现象,自乾隆朝以降,渐趋罕见,几近绝迹。与之形成鲜明对比的是,京县知县在仕途发展方面,呈现出显著优势,拥有更为广阔的政治上升空间与多元的选择路径。