贵州区位示意图

涉历长亭复短亭,兼旬方抵贵州城。

江从白鹭飞边转,云在青山缺处生。

南宋诗人赵希迈在《到贵州》里描写了长途跋涉之后看见绝美风光的心情,很多时候这首诗被认为是在写今天的贵州省,也有人认为这可能是写广西的贵港市,主要依据是作者嘉定尉、平阳丞(乾隆《平阳县志》)、通判雷州(雍正《广东通志》)、武冈军、柳州守等生平。出现这种分歧的原因在于北宋宣和元年(1119)将矩州改为贵州(仅为贵阳附近),此后很长一段时间内国内并存两个贵州的局面直到,明洪武二年(1369)位于今天贵港市的贵州被改为贵县才结束。

设省之前的贵州

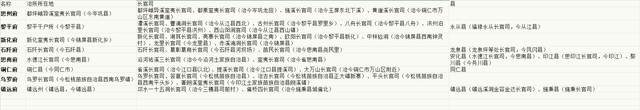

元朝及明朝初期今天的贵州省还是分属湖广、四川、云南三省,明初将今贵州境内数以百计的土司改设为贵州宣慰司(水西土司)、思州宣慰司、思南宣慰司、播州宣慰司四大土司,乌撒、普定、普安三个土府及金竹安抚司和都云安抚司;此时省境的州县极少,仅有属于思州宣慰司的镇远州,属于思南宣慰司的婺川县,属于普定府的安顺、习安、镇宁、永宁这四个州,以及属于广西庆远府的荔波县。

永乐十一年二月(1413年3月)湖广布政司的思州宣慰司和思南宣慰司因争地爆发冲突,这两个宣慰司在冲突平定后被撤销;沿用贵州之名,在此基础上划入属于四川的贵州宣慰司设立贵州等处承宣布政使司(贵州布政使司),与贵州都指挥使司同治于贵州宣慰司城(今贵阳市);同时将原思州宣慰司的辖区分设思州府、黎平府、新化府、石阡府,将原思南宣慰司的辖区分设为思南府、铜仁府、乌罗府、镇远府。

永乐十一年·贵州八府区划

《明史》对此有“永乐十一年,思南、思州相仇杀,始命成以兵五万执之,送京师。乃分其地为八府四州,设贵州布政使司,而以长官司七十五分隶焉”的记载。此时的贵州的包含了新开的八个府及贵州宣慰司,约为今贵州省大部(不含黔北、黔东南等地部分区域),范围为今“普定、黎平等地以北,水城等地以东,遵义之南,镇远等地以西”之间的区域。作为一级区划而言这个规模是比较袖珍的,加上土司的存在,此时的贵州更是支离破碎的“散装”状态;这大概也为后来的变化以及贵州现有规模的形成埋下了伏笔。

贵州布政司的建立标志着贵州开始成为省级区划的地名,贵州之名的由来有不同的说法:其一是清道光《贵阳府志》中有“矩州治今贵阳府城,贵州为矩州之音转”的记述,又说罗甸王之支属有普贵者,北宋太祖初纳款,土人讹矩为贵,太祖因就其所称者为贵州之长,其有文称“惟尔贵州,远在要服”,贵州之名始于此也;也被认为是因境内有贵山(贵人峰)而得名。

制图/刘耘硕

永乐十二年(1414)乌撒军民府(含今赫章、威宁等地)由四川布政司划入贵州都司,这也可视为贵州设立省级建制后第一次扩大辖区;十三年末(1416)四川布政司普定军民府属普定安抚司升普安直隶州来属,此时的贵州下辖思南、镇远、铜仁、乌罗、思州、石阡、新化、黎平八府及贵州宣慰司。

宣德九年(1434)新化府并入属黎平府,正统三年(1438)乌罗府并入铜仁府,贵州变成管辖6个府的局面,同年原属四川都司普定卫的安顺州、镇宁州、永宁州、普安州安顺军民府,含今黔西南州部分县市)分别改为直隶州并划入贵州。

隆庆二年(1568)程番府从今惠水县徙治贵州布政司城以(贵阳);次年又更名贵阳府。

万历二十九年(1601)是贵州设省后区划第一次大幅度变化的一年:当年四月(1601年5月)播州宣慰司革除被分为遵义军民府、平越军民府,其中平越军民府从四川划入贵州布政司而让贵州规模有所增加,下辖黄平州、平越县、湄潭县、瓮安县、余庆县、凯里长官司、杨义长官司,但贵州也因又因同年黎平府划出改属湖广布政司而建校了规模。

万历三十一年(1603)湖广布政司黎平府的再次划入贵州,让贵州辖区再次扩大。万历元年(1573)荔波县从广西庆远府划入贵州属贵州都匀司。

清顺治元年(1644年)荔波县从广西划入贵州属都匀府;雍正四年(1726)天柱县改隶贵州省黎平府;雍正5年(1727)遵义府由四川省划归贵州省,让其辖区增加了遵义县(今播州区)、桐梓县、仁怀县(今仁怀市)、绥阳县、真安州(今正安县);同年将红水河北岸的“长坝、桑郎、罗斛等十六里及西隆州之罗烦、册亨等四甲半零二十一寨”等地设永丰州(约为今贞丰县、罗甸县)并从广西划入归贵州;自此贵州省今天的省域格局得以形成,今天的贵州省也在这个过程中由三省交界处的真空地带逐渐发展为中国极具特色和发展潜力的省份,对此你怎么看呢?

图片来自网络,如有侵权,请联系删除,谢谢。转载请注明出处。