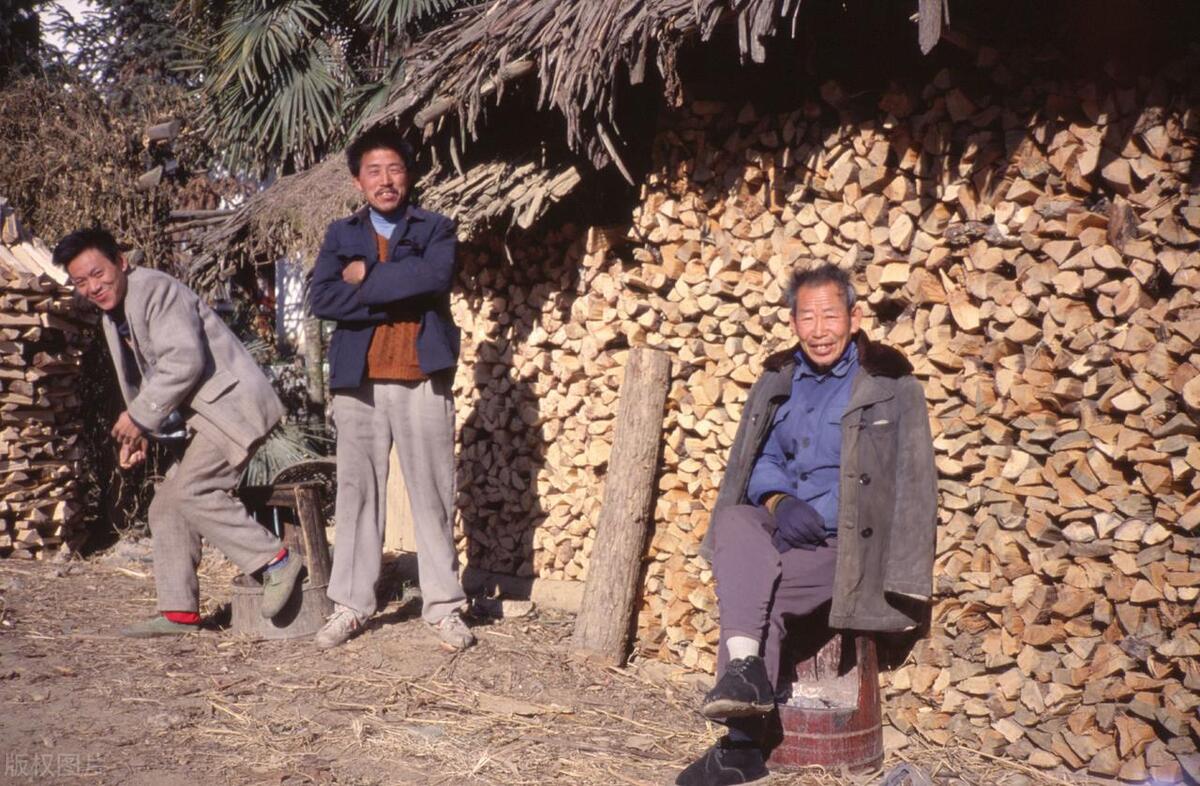

素材/许凯(整理:白杨)

我父亲是一个非常有名气的瓦工,老家这边的方圆几十里,谁家想盖新房子,都会把父亲请过去帮忙,完工以后,支付一笔数额不等的报酬。

我父亲十七岁时,就跟着他的大伯(爷爷的哥哥)学习瓦工手艺,直到六十五岁才彻底收手不干。

父亲的这一生,大多数时候,都在为人家盖新房,一点不谦虚的说,十里八村的房子,绝大多数都是我父亲盖的。

他们之所以请我父亲过去盖房子,第一是我父亲的瓦工手艺好,第二是我父亲收的工钱是最低的。

我父亲就是凭借这门不起眼的瓦工手艺,养活了我们一家老小的吃喝拉撒。

八九十年代,在农村最吃香的两个职业,一个是木匠,一个是瓦工,有幸,我父亲从事了其中一个。

记得我小时候,有些人家过年还在啃窝窝头,而我家就能吃上用白面包的饺子,这得利于父亲的瓦工手艺。

我很小的时候,听爷爷说起过父亲,他上学时,每次考试都是年级倒数,老师让写的作业,父亲从来不完成,上课也不服老师的管教。

我们家世代为农,爷爷特希望父亲通过知识改变命运,走出去这个穷山沟,但是父亲不学无术的样子,令爷爷很生气。

据说,爷爷没少暴揍我父亲,有一次,他把我父亲打的皮开肉绽。

当时我太爷爷还活着,看着我父亲被爷爷打成这样,他老人家心疼不已,把我爷爷骂了一顿。

“他不是学习那块料,他逼迫他干嘛?吃哪碗饭都活一辈子。”

后来,看我父亲真的不热爱学习,爷爷和奶奶私底下商量,让我父亲跟着他大伯去学瓦工手艺。

在老家这边,父亲的大伯是个有名气的瓦工,想让他收做徒弟的人能排成一条长龙。

这个老头很古怪,不轻易把手艺传给外人,不过当我爷爷找到他时,他很爽快的答应了。

“老二,你放心吧,我肯定带好我的大侄子,将来让他成为咱们这一带有名气的瓦工。”我父亲的大伯拍着胸脯,信誓旦旦的向我爷爷承诺。

在学习方面,我父亲没有大发展,但是学瓦工手艺的时候,他表现的特别有天赋,没用上三年,他就出徒了,自己可以独当一面。

我父亲20岁那年,他成了一个成熟的瓦工,也是我们这边最年轻的瓦工。

父亲最开始当瓦工时,没有人相信他的手艺,都不肯请他过去帮忙,直到有一天,我们家的一个远房亲戚盖房子,因为不想掏钱请别人的瓦工,所以,这个亲戚把我父亲请了过去。

我父亲盖完这一所房子以后,大家被他的手艺所折服,从此以后,他接的活一年比一年多。

我父亲心地善良,愿意助人为乐,只要有人请他帮忙,他从来不会拒绝。

那些年有人请他盖房子,完工以后,他看对方家里经济条件有限,多多少少会减免一些工钱。

有的人家甚至想赊账,等过几年再给工钱。

我父亲从来不会因为对方赊账,而在干活的时候偷懒耍滑。

记得我父亲有一个蓝色的小本子,谁家盖的房子,当时给了他多少工钱,还欠他多少工钱,他都会记在小本子上面。

每年年底,父亲会将这个蓝色的小本子揣在兜里,骑上自行车,到各家去收钱。

在那个吃不饱穿不暖的年代,除了少数人家,大多数家庭,日子过得都紧紧巴巴,父亲有时候去外面走一天,晚上回来时,可能一分钱都没有收到。

有些人家要是还不起钱,会拿家里的物件抵债。

记得有一回,父亲给一个身体有残疾的人家盖房子,房子已经盖好三年,对方迟迟不给工钱。

我父亲最后一次到他们家,男户主想要将家里的那条看家狗抵给我父亲,外加五只老母鸡。

我父亲看在屋子里一件值钱的东西没有,而且男户主身体有残疾,他媳妇还有一些精神障碍,两个可怜的娃娃坐在那里啃着发霉的窝窝头。

我父亲实在不忍心将他们家里的看家狗和老母鸡带走,于是,他当即做了一个决定,将对方家的工钱全部免除。

父亲回到家里,和我母亲说起这件事,我母亲气不打一处来,说我父亲太傻了,有了第一次开头,就会有第二次,是不是以后别人找我父亲干瓦工活,都要免除工钱。

父亲自知理亏,他没有和母亲争论,坐在那里一声不吭,时不时吧唧两口嘴里的旱烟袋。

“人家东头张广发,才干几年瓦工,家里黑白电视机都买回来了,你可倒好,每年被你免去的工钱,至少得有两台黑白电视机的钱了。”

在我的印象里,母亲总是没事就数落一下父亲,还好父亲从来不和母亲吵架,任由母亲发牢骚。

我母亲是刀子嘴豆腐心,她嘴上埋怨父亲,但她又改变不了父亲是一个热心肠的人,所以默许父亲继续这样做。

不过在1992年发生一件事儿,母亲彻底暴怒了,一向沉默寡言的父亲也和母亲掰扯了几句。

1992年夏天,我父亲给隔壁村赵寡妇盖了三间半的土坯房,按理说应该收500块钱的工钱,不过到了年底,我父亲一分钱都没有要。

我母亲说别人家的钱可以减免甚至不要,但是赵寡妇的钱必须一分不少的拿回来。

“你不收赵寡妇的钱,是不是对赵寡妇有意思。”

“你不要没事儿找事,你要是再敢往我脑袋上扣屎盆子,信不信我捶你。”

听我父亲这么说,我母亲直接凑到父亲跟前。

“来来,我看你怎么锤我的。”母亲伸出脑袋,让父亲打自己。

我父亲看母亲如此蛮横无理,他抬起手,举在半空之后又愣住了。

父亲肯定是想到我母亲自从嫁给他以后,没有一天是消停的。

爷爷奶奶健在的时候,我母亲天天伺候着爷爷奶奶衣食起居,后期奶奶瘫痪在床,吃喝拉撒都是我母亲一个人照顾。

街坊邻居都说像我母亲这样的儿媳妇,天上难找地上难寻。

“我自从嫁给了你,哪点对不起你,你出去干瓦工,家里家外都是我一个人在忙前忙后,你有设身处境为我考虑过吗?”

母亲坐在那里一把鼻涕一把泪,诉说着自己这么多年的委屈。

当母亲诉说完委屈,她赶紧从衣柜里倒腾出自己要穿的衣服,然后要赌气回娘家。

母亲推门要走这时候,隔壁村的赵寡妇来了。

“大嫂,你这是怎么了,是不是和我大哥干架了?”

我母亲对这个赵寡妇的印象不是很好,她懒得理会面前这个女人,侧过身就要回娘家去。

母亲走在大门口的时候,被赵寡妇拉了回来。

“大嫂,两口子过日子,哪有不吵架的,就算给大妹子一个面子,回来好不好。”

看到赵寡妇如此卖力的挽留自己,她突然想到这不是自己的家吗?凭什么让一个外人来挽留自己。

“你来我家干嘛来了。”我母亲上下打量着赵寡妇,不解地问道。

“我是来给大哥送钱来了。”赵寡妇说着从兜里掏出500块钱。

“送钱?”母亲不敢相信自己的耳朵,父亲刚刚告诉过她,赵寡妇的钱已经不要了,现在突然又送来钱,这是几个意思。

“我们家的老房子已经住了三十几年,自从我家大林去世以后,就没怎么维修,去年倒塌了,你家大哥今年给我们家盖了新房,这是工钱,我给你们送来了。”

赵寡妇把钱递到我母亲手上,然后头也不回的离开了。

母亲回到屋里,父亲问母亲是否收下了钱,母亲点了点头。

父亲唉声叹气一句,没再说话。

等到晚上的时候,父亲告诉母亲,他在给赵寡妇家盖新房的时候,看到他们家太可怜,她一个人养活公公婆婆,还有两个年幼的孩子,这次盖新房的钱都是东拼西凑来的。

父亲感觉这个女人很不容易,所以决定免费给他们家盖房子。

这时候母亲对赵寡妇的误解也消除了,隔天早上,母亲一个人把钱给赵寡妇送去了。

这么多年,我们家与赵寡妇家相处的很好,我母亲和赵寡妇处成了亲姐妹似的。