淡泊名利,功成身退是张良为臣处世之道的主要特点。张良的一生,深受道家思想的影响,进而积极入世,建立功业;退而修身养性,独善其身。张良以自己独特的为臣处世之道,不仅避免了“飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹;敌国灭,谋臣亡”的定数,而且为封建社会的士大夫找到了一条生存之路,因而受到了后世的高度赞扬。

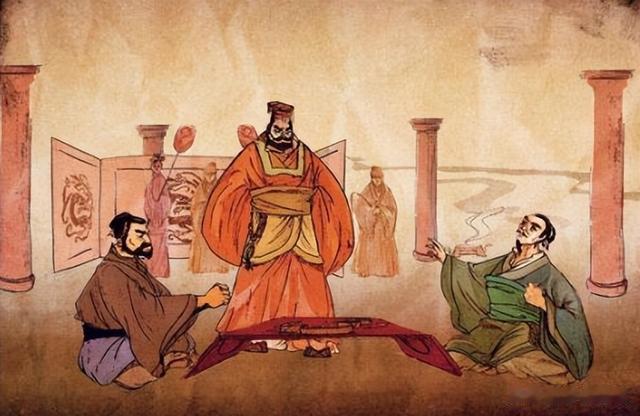

张良出身战国后期韩国大贵族家庭。张良对韩国有着很深的感情;韩国的灭亡,使张良失去了显赫的地位,断绝了他的仕宦之途。张良对消灭韩国的秦朝政权充满了刻骨仇恨。张良从小对朝堂斗争、宫廷政治耳濡目染,深明君臣相处之道。韩国灭亡后,张良散尽家财而求得一大力士相助,击行刺秦始皇于博浪沙中,却击中副车而未获成功。

刺杀秦王失败后,张良亡命下郑,颠沛流离,历经磨练,洞悉人情世故。这样的出身和经历,使张良一方面崇尚仁义道德、积极进取,争取建功立业。另一方面又保持着清醒的头脑,不矜己功,不伐己能,淡泊名利,宁静致远,注意功成身退,免遭帝王猜忌。

1. 张良的处世之道:顺势而为

张良的人生可分为三个阶段:第一个阶段为韩报仇强秦,第二阶段为帝者师,辅佐刘邦成就帝业,第三阶段功成身退,修仙学道,退出政治斗争的旋涡。

张良的高明之处就在于洞察世事人心,总是能够根据天下大势的变化,做出明智的选择。

由于出身的关系,张良对韩国有着很深的感情。韩国灭亡后,为韩报仇强秦,进而兴复韩国是他早年的人生目标,为此他不惜破家求客以刺杀秦王。秦末大乱之后,刚开始时他的行动仍是朝着复兴韩国的方向努力的。为了兴复韩国,张良游说项梁:“韩诸公子横阳君成贤,可立为王,益树党”。

在韩国复立后,张良一直为韩国的复兴尽心竭力。但是随着秦末战争的持续,对天下大势有着深刻洞察力的张良很快发现,由于时代不同,天下一统已是大势所趋,已经不可能再回到春秋战国那种诸侯割据的状态中了。这一时期的张良,在思想倾向上是摇摆不定的,一方面既有的兴复韩国的政治愿望仍然强烈,另一方面他又看到天下一统是大势所趋,诸侯割据很难重现,而他看到了刘邦统一天下的潜力和可能性。是按照自己原来的理想继续为兴复韩国而努力,还是顺势而为,辅佐刘邦成就大业,以实现发挥自己才能,建功立业,实现人生价值,张良陷入了两难之中。作为战略家的他,最终认识到了韩国复兴已是希望渺茫,因而顺应了这种历史趋势,转而辅佐刘邦统一全国。但是由于张良不属于刘邦嫡系的丰沛集团,他原本的志向是兴复韩国,因此在刘邦手下张良最初属于“客卿”的身份,基于反秦的共同利益而帮助刘邦。虽然张良与刘邦集团的关系越来越紧密,但是具有尚义理念的张良并没有抛弃韩王。

汉元年项羽定分封,诸侯罢戏下,各就国后,张良仍然跟随韩王东归,继续为希望激茫的韩国复兴而努力,直到韩王被项羽所杀,作为一个战略家本身就明白天下大势所趋的张良最初的政治理想彻底破灭,无路可走,不得不投奔刘邦,正式成为刘邦的臣子,为刘邦出谋划策,在辅佐刘邦统一天下中实现自己的人生理想。

郦食其曾建议刘邦恢复六国与项羽抗衡。以前以复兴韩国为己任的张良这次却站出来反对。张良明白,秦末的天下大势已经与战国时期不同,统一是大势所趋,不可能再回到诸侯割据的状态了。

2.张良的为臣之道:淡泊名利

张良出身大贵族家庭,父祖久相韩国,因此耳闻目睹,深明帝王心术,熟谙于君臣相处之道。

跟随刘邦进军关中灭秦的过程中,张良虽然仍声称自己是“为韩王送沛公”,以客卿自居,但实际上却巳成为刘邦的主要谋臣,尽心竭力替刘邦出谋划策,为刘邦度过难关和建立汉中巴蜀根据地立下了大功。这一时期,张良以客卿的身份帮助刘邦,使刘张关系不同于刘邦和其他臣子的关系,而是带有朋友之谊的成分。这样的朋友之谊使张良在处理君臣关系时更加从容,有了更大的回旋余地。直到汉六年大封功臣,张良仍不忘提醒刘邦:“臣愿封留足矣,不敢当三万户。”张良以此表明自己很看重与刘邦的相识,愿意以遇到刘邦的留地为封地,以纪念两人的朋友之情。这种君臣加朋友的的巧妙定位,使张良在汉初政治中进退自如,时机得当则进可以以功臣身份影响朝局,时机不利则退可以以朋友身份置身事外,远离政治纷争,保全自己。

张良不属于刘邦嫡系的丰沛集团,出身又远远高于来自社会下层的丰沛集团诸人,这种处境是很尴尬,如果举措不当很容易受到猜忌。因此他把自己定位为“帝者师”,汉元年自彭城西归后,始终坚持不领兵打仗、掌握兵权,不担任重要职务、掌握权力,以便能更从容的为刘邦出谋划策,在政治上也能处于更有利的位置,不遭他人嫉妒,不受君主猜疑。张良最初破家求士刺杀始皇帝,博浪沙一击,震动天下,其胆略勇气可谓惊人。后来避祸下郑,遇黄石公授以太公兵法。陈胜、吴广大泽乡起义后,张良“亦聚百余人”,举义反秦。遇到刘邦后,“沛公拜良为厩将”。项梁立韩成为韩王后,“以良为韩申徒,与韩王将千余人西略韩地,得数城,秦辄复取之,往来为游兵颍川”。后来张良又“引兵从沛公,下韩十余城,击破杨熊军”。

张良是有很强的带兵打仗的能力的,并曾立下很大的战功。但在跟从刘邦之后,张良却再也不曾领兵打仗。其理由是“多病”。但张良应该是借口,张良活到70多岁,在汉代已经是高寿,若是严重多疾,是很难在医疗条件差的西汉活这么久。更多的只是一种避免掌握军权,受到猜忌的借口。如果像韩信那样掌握军权,立下盖世军功,一旦为君主所忌,便进退两难,无路可走。此外,明于知人的张良更有自知之明。他作为一个谋臣为刘邦出谋划策更能发挥自己的长处,扬长避短,能够为刘邦的事业做出更大的贡献,也更能实现自己的人生价值,建立更大的功业,同时也能避免君主的猜忌。事实证明了张良的远见卓识。天下既定后,领兵作战,多立军功的武臣中,只有出身刘邦元从集团,一贯深受信任的人幸存,非嫡系外围将领韩信、彭越、英布等人皆被诛除。而张良作为谋臣,不仅建立了不亚于韩信等人的功勒,被刘邦列为汉初三杰第一,同时又在汉初政治中从容进退。

汉元年韩王在彭城被杀后,张良“间行归汉王”,从此正式成为刘邦的臣子。但是此后他却一直没有在汉政权中担任任何正式职务,只是经常跟随刘邦为“画策臣”。直到汉十一年在立废太子的纷争中,张良才被临时任命“行少傅事”,但他很快又以生病为借口“因疾不视事”。张良不担任实际职务,不掌握实际权力,不求官爵利禄,却仍然尽心竭力为刘邦出谋划策的做法,表现了朋友之义,显示了自己的高风亮节,赢得了刘邦的信赖和尊重,维护了和刘邦之间超越一般君臣关系的朋友情谊。

刘邦一直称张良之字“子房”而不名,足见对张良的尊重。同时,以这种身份辅佐刘邦,功劳再大也不会有功高震主之嫌,在政治纷争也更能够进退自如,趋利避害。相比之下,出身丰沛集团,微末时就与刘邦关系深厚的萧何也不免因为身为丞相,手握大权,而且身孕人望而多次受到刘邦的猜忌,不得不寻求自全之道,几乎不免于难。更有甚者,韩信却企图通过在君主危难之际要挟君主来获得封爵,触犯了君主之大忌,为自己埋下了身死族灭的祸根。与萧何、韩信相比,张良在处理君臣关系方面显然手段更加高明。

张良洞察世事人情,深刻理解追名逐利的人心,他根据当时时代的实际情况,秉持实用主义,在为刘邦出谋划策的过程中,多次向对手诱之以利,通过利益交换达到自己的目的。与此相应,刘邦混迹市井多年,更是深明士人重利之心,也惯于通过利益交换驱使有才能的人为自己效命,对于对自己有用的人和事,刘邦从不慳吝给予官爵利禄和金钱。

张良了解刘邦的性格,顺势而为,他把当时士人追名逐利的实际情况和刘邦慷慨豪爽、不吝惜钱财爵邑的处事风格结合起来,多次提出使用利益交换以达到目的的计策,他的做法契合了刘邦的一贯政策,符合刘邦的心意,从而屡获成功,同时也使刘邦与他更加投契,越来越信任重视他。

例如,刘邦率军西进关中灭秦途中,打算攻打秦朝的峣下军,这时张良建议:“峣下军实力较强,不能轻易取胜,但已是强弩之末,我们先以旗帜布满山上,再另郦食其带大批金银劝降秦将”。结果大获成功。鸿门宴后,张良又利用项羽叔父项伯贪财的特点,把刘邦赠给自己的财物转送给项伯,替刘邦争得了靠近关中、地势险要的汉中地,为刘邦反攻关中乃至进而东伐项羽奠定了基础。汉五年,刘邦与韩信、彭越约期共击项羽,韩信,彭越到期不至,导致刘邦大败。刘邦大怒,准备降罪于韩信、彭越。张良立马劝阻道:目前首要大敌是项羽,暂与韩信、彭越共分天下,给予他们,让他们各自为了分封的土地团结起立攻打项羽为重。”刘邦听从了张良的意见,最终项羽兵败身死。

3.张良的保全之术:避世修仙

张良深明狡兔死,走狗烹的道理,因此时刻谨言慎行,早早图谋自全之道。

张良在早年也常交游四方豪杰之士,为人好礼尚义,重视朋友之情。避乱下郑时,交好项羽叔父项伯,张良西归关中之前,张良是韩王之臣,并非刘邦臣下,却基于朋友之义多次帮助刘邦,为刘邦出谋划策。但是自始至终却从未见张良与刘邦的臣子有任何交往。除了汉五年垓下之战前为刘邦画策以封爵土地利诱韩信、彭越共击项羽外,他与刘邦之臣既无交情,亦无任何的矛盾。这说明张良深明功励重臣相交是君主大忌,从不结交大臣,这与他一贯的处事风格是一致的。

张良从不参与政治清洗。从汉六年到汉十二年,韩信、彭越、英布等功臣相继被诛杀。在此过程中,被称为“运筹帷幄之中,决胜千里之外”,在西汉立国过程中常出奇计的张良却没有发挥任何作用。在诛除韩信的过程中,另外两位重要的谋臣萧何和陈平发挥了重要的作用。在消灭英布的过程中,陈平也跟随刘邦,多出奇计。显然,与萧何、陈平两人不同,足智多谋的张良不愿意換和到政治斗争,特别是诛杀功臣的残酷斗争中去,因为这不符合他一贯淡泊名利、远离纷争的处世态度。唯独一次就是张良随军征讨韩王信(韩王信(?-前196年),姬姓,韩氏,名信,为免与同时期另一名将,后封淮阴侯的韩信混淆,故通称韩王信。他是秦末汉初将领,西汉初年被刘邦封为韩王,后投降匈奴)。韩王信本是“故韩襄王孽孙”,他成为刘邦的臣子与张良有关,“沛公引兵击阳城,使张良以韩司徒降下韩故地,得信,以为韩将,将其兵从沛公入武关”。后来这个韩信成为张良所效命的韩王韩成之后的第二位韩王,而张良本为韩臣,原先曾以兴复韩国为己任。现在韩信反叛,张良要洗脱嫌疑,最好的办法当然是从军出征,并且为消灭韩信出力。可见,张良虽然一心从赤松子游,但是内心一直深自戒惧,时时处处注意和君主保持良好的关系,不愿予人任何口实。

张良在天下安定后高调学道修仙,表明不参与政治斗争的态度。在汉末大乱中,张良对自己的定位是“帝者师”,为西汉政权尽心竭力,但不担任官职,不掌握权力,以超脱的身份为天下一统贡献自己的力量,从而建功立业,实现人生价值。国家统一后,天下安定,实际上以张良的身份,对西汉政权已经没有什么价值,而由于他所建立的巨大功励而积累的极高声望反而可能成为刘氏天下的威胁。由于张良一贯的优良表现,刘邦对张良既敬重又信任,相比其他臣子,刘邦对张良从未有过明显的猜忌之心。

但是张良明白,自己作为韩国贵族后裔,半路投奔刘邦,相比丰沛集团诸人与刘邦的关系之深厚还差得远。丰沛集团的萧何、曹参、樊哙、卢结、周勃等人才是刘邦的亲信心腹之人,才是西汉政权的核心班底。张良对兔死狗烹的道理是了然于胸的,跟随刘邦多年的经历使他知道,刘邦此人,需要别人效力时,官职爵禄、金玉珠宝毫不悭吝,一旦对他失去利用价值,甚至构成威胁时,杀起人来更是凶残果断,绝不手软。对刘邦的了解、对西汉初年政治形势的判断使他作出了以学道修仙为掩护来保全自身的决定。

天下安定后,张良虽然淡泊名利,多次表明自己不愿参与朝廷事务的政治态度,一心修仙学道,从赤松子游,但是最终却不得不卷入立废太子的纷争中去。迫于吕后的压力又不得不有所行动。于是他采用了一种迂回的做法,让吕后请出刘邦素所敬仰但却无法招致的四位隐士为太子站台,利用刘邦对这四位隐士的敬重来使他改变态度,后来果然收到奇效,使刘盈顺利保住了太子之位。这样,张良既未直接参与储位之争,以免引起刘邦猜忌,同时又用迂回的战略达到了目的。

时机有利时入世兼济天下,功成名就后不慕权势富贵,及时出世独善己身。张良正是道家入世济民,出世隐逸思想的早期模范实践者。