1. 《隆中对》中的荆州

对于荆州的规划,不得不提诸葛亮的《隆中对》,“跨有荆益”两州,一旦中原有变,便能两路夹击,双管齐下。

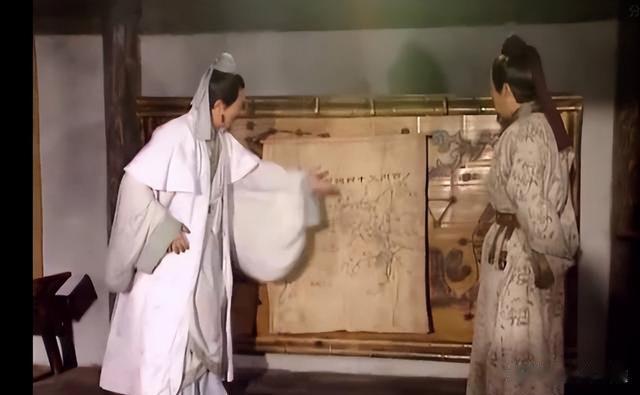

赤壁大战前,建安十二年(207),刘备三顾茅庐,终于招揽了诸葛亮。对于诸葛亮的“面试”,刘备还是颇为颇为满意的,主要在于诸葛亮给刘备点明了一个战略方向,最重要的是基于这个战略规划,“匡复汉室”未可知,但是刘备建功立业是确定无疑的。

刘备当时对于面试至少在过程中还是很惬意的,特别是听到“若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”

心里暗想,不管画多大的饼也要招揽进刘氏集团。

诸葛亮能够敏锐地把握天下的态势,当时军阀混战已趋于明朗,北方地区基本被曹操收拾完毕,荆州刘表与益州的刘璋,守土安民尚可,没有太大的发展。江东经过孙坚、孙策以及孙权的经营,看似弱小,但有长江天险,内部也相对团结,可谓兵强马壮。解决完袁绍的曹操虽然实力大涨,但常年用兵,急需修养身息。

在《隆中对》中的荆州,其实是刘备行走万里河山的两条大腿之一。诸葛亮提出战略是:①明星效应:刘备以“皇叔”之尊开始摇旗,聚拢人才,一起“匡扶汉室”;②开发根据地:荆州和益州应该也必须拿下,不然一旦天下大定,将无刘备用武之地,至于怎么拿,属于战术细节的问题,不在“面试”过程中具体展开;③战略结盟:西南的少数民族以安抚为主,打击为辅;东面的孙权必须战略合作;④图谋中原:等待时机(特别是曹操内部出现问题),中原大乱,这时候在益州大本营的刘备从秦岭攻关中,荆州的军队一并相应,两路夹击。

2.关于蜀国对于荆州的战略失误

炒股的人其实最难过的是:赚过,整整一个曾经。

对于蜀国而言也曾经拥有过荆州,至少是荆州的一大半。很多人会误以为是关羽的自负导致了荆州的失守,可实话实说,蜀国对于荆州的失守,非将领之过。而是多方面的矛盾集中爆发,在当时失守仅仅是时间上的问题。

蜀汉与东吴的微妙关系

先说刘备与孙权的合作,从实际角度而言特别是赤壁之战的那一次合作完全是以孙权为主导的,更加是孙权和刘备在各自没有利害冲突,反而一起遇到危及生命的强敌时抱团取暖的本能反应。诸葛亮是促进了孙刘联盟,但在处理孙权和曹操的关系上,有误导刘备的嫌疑。要知道没有永恒的朋友,只有永恒的利益,特别是在夺取江山的问题上,本质上谁也不比谁高尚。一口咬死曹操是汉贼,所谓的“汉贼不两立,王业不偏安”,拒绝和曹操妥协,在孙刘联盟坚挺的时候,不会有问题,一旦与盟友关系出现裂纹,导致自身腹背受敌。

如在刘备借荆州(208)开始,其实也就是孙刘蜜月期的结束。若想站稳江东势必需要占领荆州,关羽镇守荆州,以他视若无人的态度势必会将孙刘的矛盾推向高潮,甚至最终连解决矛盾的余地都没有。我们很多时候做一件事情,除了为名为利(有“格局高”的会“为民”,这个问题不解释)以外还是为了一口气,甚至于杀敌一千自损八百也在所不惜,何况是对于江东如此重要的荆州。

最终吴下阿蒙白衣渡江,关羽身首异处,刘备因为短暂拥有荆州、益州而如日中天,也因为荆州之失,关羽之死引起的夷陵之败而元气大伤,彻底失去了一统天下的资本。

荆州和益州很难同时拿稳

荆州和益州在地理上虽然互相毗连,但益州四面被高山环绕,陆路难以通行,两州交往多靠长江水道。也就是说,荆州和益州的交通远远比不上荆州和扬州那样便利。从方位上看,向东流的长江,把上游的益州、中游的荆州、下游的扬州三块地区紧密的连接在一起。但从地势上看,益州处在第二级阶梯上,荆州和扬州共同处于第三级阶梯上。益州西面的邛崃山、大雪山,南面的大娄山、乌蒙山,北面的秦岭、大巴山,东面的巫山。这些山峰就好像围墙一样高耸入云,把四川盆地环抱起来,四面险峻,组成了天然屏障,再加上古代社会交通不便,这样就将益州与外界的联系割断了。与益州相比,荆州和扬州同处于长江中下游平原,没有天然屏障相隔,一条大江将两个地区天然的联系在一起。

荆州和益州之间主要靠三峡相连,信息、补给、军事支持尤为困难,初来乍到的关羽可能会实现荆州补给的本土化,但是作为武将的关羽很难做到荆州政权的本土化,长久之下,荆州内部是不稳定的,特别是卧榻之侧,岂容他人鼾睡,对于孙权,不可能允许猛虎在其周围,肆无忌惮,把手江东的门户。