【其一、官员的文化素养和知识要求】

在封建专制时期,对于广大普通阶层的士人而言,科举是其步入仕途的不二途径。自汉武帝推行“罢黜百家,独尊儒术”的举措后,儒家思想便确立为国家统治与治理的根本理念及方针。

在儒家思想体系中,“忠君”理念占据核心地位,与之紧密相连的,则是“修身、齐家、治国、平天下”这一由内而外、层层递进的价值追求。清朝作为少数民族所建立的封建王朝,自其入关之后,最高统治阶层便对中原文化予以高度认同。在此基础上,清朝统治者延续明朝旧制,通过开科取士的方式,广泛吸纳天下才俊,以此巩固其统治基础,稳定社会秩序。

科举入仕之知县,奉孔孟为宗师,熟稔历代圣贤典籍。自国学范畴观之,其学养深厚,理论素养卓越,堪称博古通今。于各类政务及生活事宜中,皆能信手拈来经典为据,此等学识底蕴,实非当下博士生可相提并论。

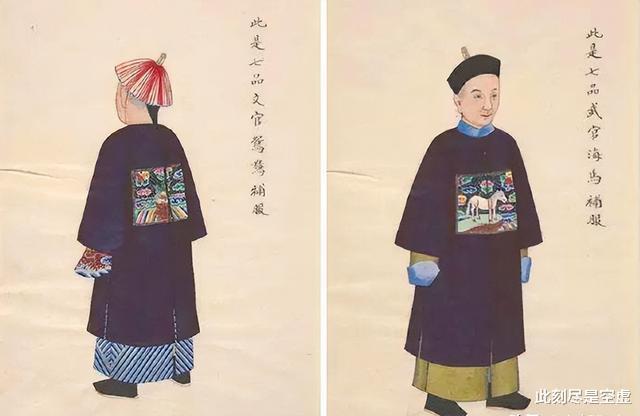

在清代,官员任职资格的界定颇为严格,其中出身因素占据关键地位。若官员拥有进士或举人头衔,便会被视作符合官僚任用标准。于帝王视角而言,此类出身者文化素养相对较高,相较于异途出身之人,将其派往地方履职,更能使其安心。

当今教育体系与清代时期相比,存在显著差异。在现代教育模式下,个体历经九年义务教育,进而深入高中与大学阶段的系统学习,所涉知识范畴颇为广泛。尤其是博士研究生群体,他们不仅拥有深厚的知识积淀,更是在特定学术领域内具备精湛专业素养的佼佼者。

然而,多数博士对儒家理论体系难臻精通之境,即便有所研习,往往也仅触及皮毛。若使其置身清代,出任知县之职,显然力有不逮。须知,清代官场,同僚间沟通交流常以富含儒家文化特色的文言表述为主。若官员在此类场景中应对失据,便极易沦为上司与同僚的笑柄,进而难以在官场站稳脚跟。

【其二、官场风气和诸多潜规则】

经由长期苦读,士人于科举中斩获功名后,随即步入候补、候选之列,静候吏部铨选。值得留意的是,无论进士抑或举人,若欲实授知县之职,皆需历经一段颇为漫长的候选时期,即便他们之中不乏对官场风气与潜在规则全然陌生者。

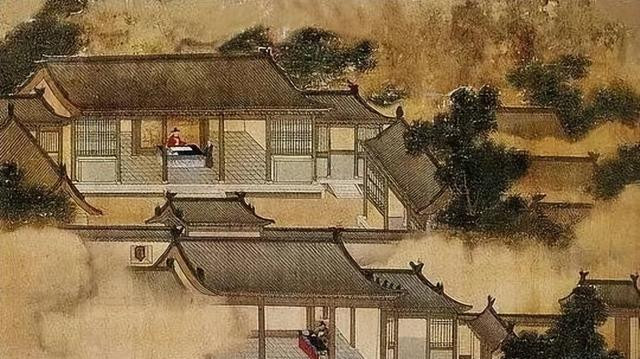

从实际情形而言,于候补阶段,官员所处状态各有不同,或留驻京城,或归籍休养,亦有于各省督抚衙门经受历练者。历经数年,官员们从对官场事务懵懂无知,渐至谙熟于心。值得一提的是,清代存在诸多旨在指导入仕者的典籍,为其提供于官场稳固立足之方略。

换言之,于尚未履任之前,候补知县便已对官场风尚及隐性规则进行了深度探究。尽管其在实际政务处理方面存在经验缺失之状况,但这种前期对官场生态的深度认知,意义重大,为其日后正式履职奠定了坚实基础。

博士生大多将时间投入于学术研习之中,在人际交往与社会事务应对方面,如同新晋的进士与举人。若使其出任地方知县之职,他们往往对相关事务缺乏基本认知。诸如上任前的筹备工作、到任后的履职内容以及初任官职时如何开展工作等,皆毫无头绪。而此类事务若处理不当,极有可能引发严重后果。

即便任职过程一帆风顺,然而到任之后,履职工作亦颇具挑战。从专业角度审视,博士出身者,或于公文撰写方面能力欠佳,难以产出高质量公文;对于朝廷及督抚衙门所颁文书,亦可能理解困难。鉴于其对国家典章制度几近无知,单纯依赖身旁师爷辅助,实非长远之策,极有可能受师爷左右,陷入被动局面。

【其三、具体的行政能力】

在探讨博士与进士层级高低这一议题时,御史暂未置评。从客观视角审视,博士在知识涉猎范畴上,理应较进士更为宽泛。当置身地方,面临钱粮、刑名等繁杂政务时,博士展现出的适应能力或更具优势。

然而,需明确的是,尽管博士群体拥有较为宽泛的知识涉猎范畴,但其在自身专业领域之外,往往仅停留于浅尝辄止的状态,尚未深入精通。以《大清律例》及各类则例为例,此乃令知县颇为棘手之事务。对于非司法专业的多数博士而言,通常较少涉足这一领域,甚至在相关知识的掌握程度上,远不及清代的普通民众。

知县履新伊始,便直面刑名之务。前任任内积压的各类讼案,或大或小,悬而未决。值此新官莅任之际,民众遂就此类旧案重新提起申诉。

身为进士或举人出身的知县,对于各类政务相关问题,事前皆做了充分筹备。其聘请的师爷,经过严格遴选,或承前任知县所留,或由上司举荐。此外,知县自身亦对律例有所研习。如此,在上任之后,方能从容应对,避免陷入慌乱无措之境。

若博士于到任初始的首年能够平稳度过,毋庸置疑,在行政事务的处理上,其表现有望超越以进士、举人身份入仕者。然而,实际情形是,多数博士在这至关重要的第一年,往往难以实现顺利晋升,且极有可能遭受上级的弹劾。

事实上,从政务繁杂程度考量,清代知县所承担的职责,相较于当下乡镇书记而言,远未达到同等复杂程度。时代的巨大变迁,使得 “委派博士担任清代知县” 这一设想缺乏现实合理性与历史逻辑性。同理,若让清代知县任职当今县委书记之位,鉴于时代差异、治理模式与知识体系的天壤之别,想必其亦难以胜任,履职不久便会因力有不逮而离任。