科举考试这个制度,是从隋朝那会儿就开始有的,后来经过好多朝代的不断改进,到了明清时候,那可是发展得特别好,达到了一个顶峰。

这个考试制度在中国古代存在了1300多年,是个公正又开放的选人才方式。它让许多普通老百姓有机会通过自己的勤奋努力,去改变自己的人生轨迹。

【01】

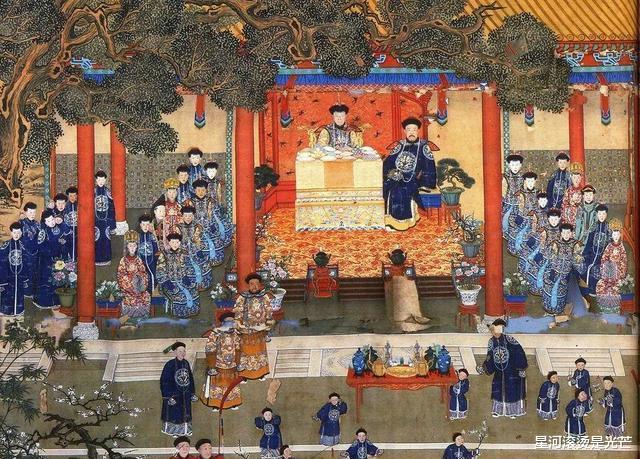

科举制度选才不问出身

明清时候考状元那套制度,从最开始考一直到皇帝面前的最后一关,总共分为四个阶段:先是小孩参加的童试,然后是各地方上的乡试,接着是全国范围的会试,最后就是到皇宫里头的殿试。

那些还没能考上秀才,但已经过了县试和府试的人,都被叫做“童生”。

要摆脱“童生”的身份,他们得依次闯过县试、府试、院试这三关,然后才能拿到“秀才”的头衔。这三场考试啊,分别是由各县的知县、知府,还有学政来当考官的。

好多考生一辈子都在努力,就为了能考上,这算是他们跨越阶层最好的法子了。虽然这条路走得挺不容易,但只要考上了,那以后可就是前途无量了。

每隔三年,那些考到了“秀才”功名的学生们,就会聚到省城里头,一块儿参加乡试。这个乡试啊,是由皇帝派下来的钦差大臣亲自盯着考的。要是谁能在这场考试里头脱颖而出,那就能拿到“举人”的头衔了。

这批考中的“举人”有了当官的门路,能去做像县丞、学官这样的地方小官,一边工作一边攒经验,为以后能在政府里谋个一官半职打好基础。

在县里的科举考试中,如果有人能一直拿第一,那他就能得到“小三元”这个称号。得了“小三元”的人,以后在当官的路上就更有机会被提拔,他们也就是大家说的秀才。

接下来要是再往上考,那就是考举人了。一旦你通过了会试,就等于有了参加殿试的机会。在古代啊,殿试这个环节是没有淘汰制的,也就是说,所有通过会试的贡士,最后都能拿到“进士”这个头衔。

这显示了皇帝对人才的看重和关心,同时也表明,在当时,科举考试是评判人才既公正又有效的方法。

经过一连串严格挑选,最终赢得“进士”这个头衔,就代表着一个普通老百姓能靠自个儿的拼搏拿到官职,说不定还能踏进皇宫大门,让自个儿的官场之路更上一层楼。

不少家境贫寒的学子靠着科举考试扭转了自己和家人的命运。科举制度给平民百姓搭起了一座往上走的桥,它让中国古代的士大夫阶层迎来了兴盛时光,对国家的进步起到了长久且重大的作用。

【02】

考中进士

明清两朝时候,进士们考完殿试,会按照他们的分数被分到三个不同的档次。

最厉害的是“一甲”等级,这个等级只有前三个人能拿到,他们有个响当当的名号——“进士及第”,也就是咱们常说的状元、榜眼、探花。这三位大佬的官职和待遇,那可是独一份的,绝对是考上金榜里的顶尖高手。

考中状元的人能直接当上翰林院的修撰官,级别是从六品,跟现在的县处级差不多。榜眼和探花呢,也能直接得到正七品的官职。

翰林院在那个时候是朝廷里特别关键的一个部门,它负责编写历史、参与朝政大事,还培养了不少有能力的人。有三个人非常幸运,他们一开始就进了翰林院工作,得到了很好的学习和锻炼机会,给以后做官的路子铺好了基石。

在翰林院锻炼一番后,这些考中的进士通常会被提升到内阁、中书省,还有各部门的关键岗位上,有的人甚至一跃成为一品大官,掌管大片疆土。

进了翰林院工作,那些考中进士的人不仅能得到很好的磨练,还能有机会接近皇亲国戚和朝廷大官,建立起自己的人脉关系,这对他们以后的当官之路特别有帮助。

说白了,能在殿试里头考进“一甲”的,像状元、榜眼、探花这些,在进士堆里那都是顶尖的高手。

他们不光获得了极高的荣誉,还能直接拿到级别不小的官职,以后在官场上发展的机会多得是。考上“进士及第”这三个人,简直就是进士们心里最想要的顶尖荣耀。

史料上说,宋朝那会儿就开始搞了个进士甲等制度,后来到了明清时候,这制度就差不多稳定下来了。

每年皇宫里的殿试,能挤进前三名的就那么三个人,头名叫状元,第二名是榜眼,第三名探花,他们三个就是当年最厉害的“进士及第”。

这三位的名字会被刻在金牌上,挂在太学和国子监等地方,让大家都能看到他们的荣耀。而当年的状元呢,还会被写进《续资治通鉴长编》这些史书里头,让后人都知道他们的故事。

因此,每当殿试结果公布时,众多读书人都盼着能挤进“一甲”的圈子,戴上“进士及第”的荣耀光环。

这不仅仅是极大的荣耀象征,还预示着他们官运亨通,未来不可限量。就因为“进士及第”的名声和实实在在的好处,它变成了古代读书人心心念念、最想达成的科举顶峰梦想。

【03】

清代科举里“进士及第”的讲解在清朝的科举考试中,要是说到“进士出身”,那就是指那些通过层层选拔,最终成功考中进士的人。进士,那可是当时科举考试中的顶尖人才,需要经过乡试、会试、殿试这一系列的考试,才能脱颖而出。简单来说,“进士出身”就像是现在的高学历人才,代表着一个人在学问上的深厚造诣。考中进士的人,不仅学识渊博,还能得到朝廷的重用,有的会成为朝廷命官,有的则会被分配到各地去任职。在清朝,进士的身份可是相当尊贵的,很多人一辈子都在为这个目标而努力。一旦考中进士,那就意味着人生轨迹会发生巨大的变化,从普通人一跃成为社会的精英阶层。所以,“进士出身”在清代科举中,那可是一个非常重要的身份象征,代表着一个人的学识和能力得到了朝廷和社会的认可。

二甲进士一般大概有四五十个人,他们得再参加一次朝廷的考试,来选进翰林院当庶吉士。庶吉士啊,就是翰林院的实习官员,还得继续考,考得好的才能转正,去做翰林编修这类的工作。

所以,这些人虽然有了“进士出身”的名头,但并不能直接当官,还得再考一次试。

这里面考得最好的那个传胪,能直接拿到翰林院七品官的位子。剩下的进士们,得再参加一次朝考,只有当上庶吉士,往后才有可能升到编修这样的官职。

这些考中进士的人有一些好处,就是能先挑自己想去的地方当官。但跟那些直接进士及第的人比起来,他们往上升可就没那么顺畅了,得经过一层又一层的考试,所以大家都说他们是“半道上再努力”的。

庶吉士考完试后,会根据成绩被分到两个不同的方向。成绩好的能留在京城,在翰林院、吏部这些重要的地方工作。而成绩稍差的,就会被派到地方上去,比如当知府、知州或者知县这些官。要是考核成绩真的不太行,那可能就只能当个县级的小官了。

【04】

同样是考中了进士的资格。

在清朝,如果一个人殿试考中了但排名在50名以后,那就算是同进士出身。这意味着他们没拿到“进士及第”的头衔,但也能享受到同进士的一些好处。

这个叫法是从北宋时候开始的,那时候参加殿试的人里,有不少人因为竞争激烈而没被选上进士,最后就成了落榜的人。

张元这家伙,科举没考上,后来居然跑到敌国那边去了,给北宋惹了大麻烦。

为了安抚考生们心里的怨气,北宋朝廷想了个办法,就是让所有参加殿试的考生都能拿到进士的头衔。不过呢,要是考到了50名之后,那就只能叫做“同进士出身”,就是说,虽然跟正式进士待遇一样,但听起来还是稍微差点儿。

跟之前考中的进士比起来,这些同进士出身的人确实有点儿不一样。那些考中进士的,有机会进翰林院继续深造提升自己,可这些同进士就很难有这样的好机会了。

而且他们在六部里往往只能被分到偏远又贫穷的地方,想要得到富裕地区的美差几乎不可能。在争抢同一个官职时,他们也得靠边站,给那些正宗的进士让路。

但这可不意味着未来就没戏了,你看历史上好多三甲进士出身的人,最后都官运亨通,成就了一番大事业。

曾国藩就是个很好的例子,他一开始只是个同进士,但后来一路做到两江总督的高位,相当于是国家的一把手。他在晚清历史上留下了深深的印记,影响可不小。

还有一位民国时期的大教育家,那就是蔡元培。他之前去参加过殿试,但因为字写得实在不好,结果只得了三甲。之后,他回到老家,专心练了两年书法。再次参加殿试时,他终于考上了进士。后来,他还成了新文化运动的带头人物。

有些考中状元的人,官路走得并不顺畅,有的人到头来也就只是个七品知县。

比如说清朝早期有位大书法家叫吴历,他写的东西和字都特别好,考试时拿了第一名,但最后只做了个侍读学士的小官。这可比不上同样是进士出身的曾国藩和蔡元培。所以说,考试考得好,并不代表以后就能有多大的出息。

殿试只是检验一个人以前下的功夫,并不能完全说明他到底有多大本事和将来能有啥发展。

同进士虽然起步稍低,但其中不乏有真本事的人。这些人只要肯下苦功,使劲往前冲,还是有机会在官场上混出个名堂的。

例如,曾国藩考中进士后,凭借自己的真本事和勤奋努力,最终赢得了大家的认可。蔡元培呢,他在努力提升自己书法水平后,也成就了自己一生的辉煌事业。