嘉庆二十三年十一月,吏部颁令,擢升时任兵部郎中的程同文为鸿胪寺少卿。此讯一经传出,居于京城的同年故交与同乡知晓后,旋即纷纷前往程府道贺。众人皆认为,以程同文之才能与机遇,未来仕途光明,极有可能在其有生之年晋升至六部堂官之位。

对清代官制有所研究的人士,可能会留意到这样一个关键细节:在清代职官品级体系中,兵部郎中的品秩为正五品,而鸿胪寺少卿则为从五品。从品秩的角度分析,此变动实乃降级调任,并非升迁。既然如此,也就无从谈起未来有机会晋升至六部堂官之位。

若秉持此观点,则实属谬见。从官场晋升体系而言,程同文之调任无疑意味着职级的擢升。而欲论证此论断,需追溯至六部官制展开剖析。

【六部设官的不合理性】

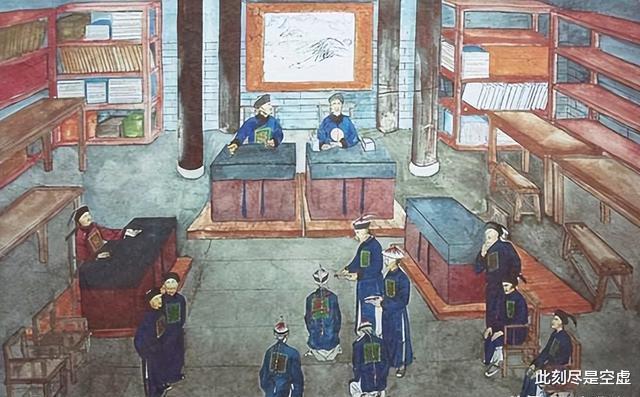

六部,作为封建王朝行政体系中至关重要的核心机构,肩负着国家政令贯彻执行的重任。在官员架构方面,六部延续了明代所确立的体制,其中尚书位居六部官员之首,侍郎则列于尚书之下,辅助其开展各项政务。

清朝时期,于京城各衙门任职的堂官,其设置实行满汉双轨体制。具体而言,各部堂官依民族分为满、汉两类,其中,尚书一职,满、汉官员各设一人;左右侍郎之位,亦分别配置满、汉官员各一人。

自雍正朝起,在官制体系中,六部尚书的品秩擢升至从一品,而侍郎的品阶亦相应定为正二品。于侍郎之下,依次设有郎中、员外郎以及主事等官职。从职能分工的视角审视,这般官职品秩设定,在当时的行政架构下,具备一定合理性与适配性。

然而,从官制体系来看,侍郎与郎中之间存在显著的品级差异。侍郎之下的郎中,其品级仅为正五品,与侍郎品级差距悬殊。在古代官员晋升规则框架下,郎中即便具备卓越能力,亦难以跨越三品六级的巨大跨度,直接擢升至侍郎职位。基于现代人事管理理念,于本部门内部,依据专业适配原则进行官员调剂提拔,才是更为合理的举措。

然而,由于制度存在缺陷,致使各部郎中、员外郎等司官不得不调任至其他部门。如此,便引发了专业领域与岗位需求脱节、业务能力与实际工作不相符的状况。

从另一视角审视,若郎中始终未脱离六部衙门之职,其晋升之途恐将终其一生而受阻。此类现象并非个别,在汉族官员群体中尤为显著。诸多汉族官员于郎中这一职位上,便陷入仕途瓶颈,难以再有进阶之可能。

程同文,于嘉庆四年荣登二甲进士之列。其前半生仕途顺遂,历经不到三年候补期,旋即获选担任户部主事一职。此后数载,因在京察中成绩优异,获评一等,进而被记名擢升为兵部员外郎。

嘉庆十四年,程同文于京察中再度荣膺一等,旋即擢升为兵部车驾清吏司郎中。然而,自彼时起,程同文的仕途发展陷入了长久的停滞阶段。在此后的近十年间,其官职始终维持在郎中一职,未能实现进一步的晋升。

程同文并非能力欠佳,其发展受限的根源在于六部职官制度。在该制度体系下,郎中以上设有正从四品、正从三品官职。若此架构能为程同文提供晋升空间,以其卓越的专业素养,无疑能够出色承担兵部相关工作,实现职业生涯的进一步发展。

【六部司官的晋升通道】

在历史职官体系中,不乏因履职出色而获擢升重用的郎中。然而,通常情况下,他们需于六部之外的其他衙署历经磨砺,积累足够经验与能力后,方有机会进阶至侍郎乃至尚书之位。

在清代官僚体系中,就多数司官而言,晋升途径主要指向外放,即擢升为道员或知府。彼时,京官在官制层级设定上,名义地位高于外官。以布政使为例,其品秩为从二品,若调任京官,通常会遭遇降等任用,常被拟授为正三品的太常寺卿,或从三品的光禄寺卿。

通常情况下,司职正三品的按察使若获调任至京中任职,其任用安排多为正四品的通政司副使,亦或大理寺少卿。值得注意的是,在官场晋升体系中,地方官员虽在品级上有所降低,但从地方调任至京城任职,此过程却被视作一种晋升途径。

与地方官员调任京官不同,京官外调地方任职时,在官阶品级上通常会有显著擢升。以六部司官为例,常见的调任路径为转任道员或知府之职。究其原因,在京畿各衙署体系中,六部司官适配的职位数量有限,故而需将其调配至外省,以优化官员资源配置。

在官僚体系的人事调动中,除部分六部司官会调任外省,亦有少数会被调配至其他衙署履职。在此类情形下,品级不相契合的状况便时有发生。

在清代官制体系下,尽管六部郎中握有相当权力,然而其并非正职主官。鉴于此,依循清代既定官制,即便皇帝有提拔之意,亦不会轻率地将郎中直接擢升至主官之位。较为稳妥之策,是先使其充任副职,历经一定时期的历练。唯有在证明其能够胜任副职工作后,方作进一步考量。

于京城之官僚体系中,除却六部这一重要组成部分,尚涵盖诸多行政机构。诸如宗人府,掌管皇族事务;都察院,司职监察百官;大理寺,主司案件复审;鸿胪寺,负责朝会、宾客、吉凶仪礼之事;光禄寺,掌管宫廷膳食;太常寺,主管祭祀礼乐;太仆寺,专司马政;翰林院,乃文化学术之所;国子监,为国家最高学府与教育管理机构;太医院,承担宫廷医疗保健之责;钦天监,负责天文历法;内务府,管理宫廷事务;理藩院,处理边疆民族事务等。

在封建王朝的官僚体系中,诸如宗人府、翰林院、理藩院、太医院、钦天监以及内务府等重要衙署,任职资格颇为严苛。欲进入这些机构任职,除需满足特定旗籍与出身条件外,还必须具备相应专业技能,方可符合其高标准的用人要求。

因此,可选部门数量有限,主要集中于各类“寺”。并且,各寺主官品级通常较低,其副职的品级更是逊之。

从实际情形审视,郎中于内廷任职时,多担任“少卿”之职。尽管“少卿”一职所掌权力相对有限,然而,在官场人士眼中,此职位实则归属于“京堂”序列,其地位与六部侍郎相当。

少卿这一官职,品级存在差异。于各类少卿中,鸿胪寺少卿品级最低,仅为从五品。彼时,程同文从兵部郎中调任鸿胪寺少卿,乍看之下,似为职位“降级”。然而,实则是一种晋升。究其缘由,乃是因其获有“京堂”这一头衔。凭借此衔,程同文日后方有机会晋升至更高级别的堂官之列。

早在清代,统治者便洞察到六部职官设置存在不合理之处。然而,囿于祖宗成法,一直未能就此推行改革举措。彼时,诸多朝臣亦察觉到这一弊端。

在当时的部务运作体系中,呈现出显著的萎靡态势。郎中一职,官员往往需历经十余载积累资历,方始熟稔部内规章典制。然而,一旦于京察考核中获保为一等,旋即便被选拔外放至道、府等职而离任。至于侍郎,多出身于翰林,初掌部务之际,面对具体事务,常表现出漫不经心、疏于详察的状况。每当司员将拟好的文稿呈上,侍郎仅草率涉笔,占位署名,此情形,时人形象地称之为“画黑稿”。

晚清时期,朝廷推行官制变革举措。于六部架构中,增设承政厅与参议厅这两个机构。其中,承政厅与参议厅分别配置正三品的左右丞以及正四品的左右参议之职。人员晋升路径呈现出一定规律,即在本机构内,五品的郎中、员外郎可晋升为正四品的参议;正四品的参议可进一步擢升至正三品的丞;而正三品的丞则具备升任侍郎的资格。

若于乾隆时期便推行全新官制体系,从国家治理与民生福祉角度而言,均将产生积极影响。然而,令人惋惜的是,未历经长久岁月,清王朝便走向覆灭。