在清代宫廷朝会的礼仪规制中,关于一等公、大学士、军机大臣、领侍卫内大臣以及各部院堂官等高级官员的站位排序问题,尤其是首位的确定,属于鲜为人知的历史细节。此类内容,不仅在以清代宫廷为背景的影视创作中鲜见展现,即便在浩如烟海的文献史料里,亦难得其详载。

近期,御史于研读《清稗类钞·爵秩类》之际,察觉其中存有相关记载。由此,御史拟与诸公深入探讨清代大臣班次这一论题。

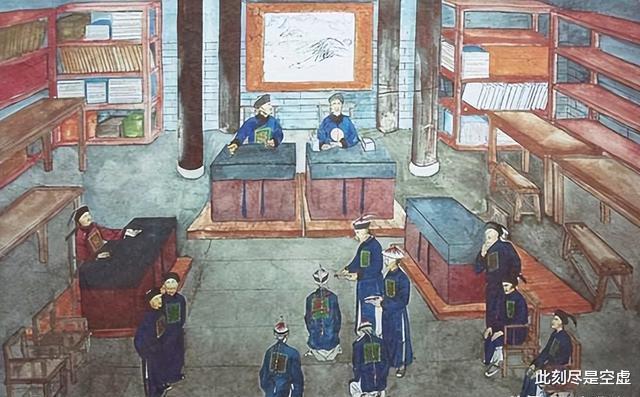

【清代的朝会制度】

在清朝历史语境中,帝王群体以勤于政务而著称。每日清晨,皇帝皆遵循固定的作息安排起身,往往天色未明之际,便需参与视朝活动。值得着重指出的是,此处的“视朝”与传统意义上的“上朝”,在概念及具体运作机制方面,存在一定差异。

在明代的典章制度框架下,明确规定皇帝需每日临朝理政。如明太祖朱元璋与明成祖朱棣,皆以勤政著称,切实履行每日上朝之规。然而,自明宣宗以降,此制渐难维系,皇帝已无法确保每日上朝。至嘉靖时期,皇帝长期不亲临朝堂视事,竟演变为一种常态。

上朝,作为封建王朝政治生活中的重要仪制,具有高度的严肃性与规范性。通常情况下,皇帝于乾清宫处理日常朝政事务;而遇重大节庆之时,朝会地点则定在庄严肃穆的太和殿举行。

在清代,虽皇帝普遍秉持勤政之态,然于制度范畴,并未明确规定皇帝须每日于乾清宫进行视朝理政。自康熙朝起,御门听政制度得以确立并施行,此制度全年无休,几近恒定。然而,相较于乾清宫视朝,御门听政在形式规范上稍显灵活,其庄重肃穆程度亦有所不及。

雍正年间,皇帝迁至养心殿理政。自此,每日清晨,皇帝皆会依时召见军机大臣与各部院堂官。自雍正朝始,上朝制度发生转变,逐渐演化为规模相对较小的召见形式。于京城任职的中下级官员,除重大节日庆典外,通常无需参与早朝。

就清代朝会制度而言,御史所做介绍较为简略,未作详尽阐释,故而在内容上或存疏失之处。然而,其所述仍涵盖了该制度的大致梗概。

【大臣班次如何排定】

在正规的朝会仪式中,朝会环节必不可少。而于这般正式场合,各级大臣的站位排列规则又是怎样的?

从理论层面审视,于以官本位为显著特征的专制时期,大臣朝会站位的决定性因素为爵位与品级。就明代而言,在朝会场合,大臣站位排序首重爵位,公爵之位在朝班中无疑处于前列,其后方为依据品级而定的官员站位。

清代的情形相较明代更为复杂。明代宗室王公多分封于外地,而清代相当一部分宗室王公于朝中担任要职。由此可见,在清代的政治格局中,宗室王公占据着最为显要的地位。

在封建王朝的朝堂参与体系中,位居首位的群体当属亲王与郡王。然而,关于诸王是否参与朝会,实则存在具体情形的考量。自乾隆时期起,一项明确的政策得以施行,即宗室王公被限制在朝中担任关键职务,既不得进入军机处,亦不可分管各部事务,在此种背景下,其入朝与否便需视特定状况而定。

在封建王朝的政治架构中,亲王与郡王群体规模颇为可观。于宫廷礼仪规制里,除皇帝登基、大婚及万寿等具有重大政治意义与象征价值的庆典活动外,于日常常朝时,若诸王未兼任特定职事,依制便无需参与朝会。由此可见,自乾隆朝迄道光朝,在朝会班次排序方面,诸王并非始终稳居首位。

在朝廷爵位序列体系中,异姓贵族获封的公、侯、伯等高等爵位,依定制位列朝班第二顺位。然而,此规则存在特定情形需予以区分。对于仅领俸禄而不承担实际职事的公爵,这类多为承袭所得爵位者,可不参与朝堂朝会。与之相对,身兼大学士、军机大臣等重要职衔的公爵,按照既定规制,则排列于诸王之后,在朝班位次中占据第二位。

在公爵阶位之后,方为品官依序排列。于康熙朝,针对品官位次,官方制定了相应制度。按此制度,通常情形下,领侍卫内大臣位列首位;紧随其后的,乃是内阁大学士;六部尚书则排序第三。

军机大臣并非具有固定品级的官员。实际上,通常膺任军机大臣之职者,其原本所任官职多为大学士或六部尚书。

依据既定规制,于朝堂班次排列中,身兼军机大臣之大学士,其位次序列相较于普通大学士更为靠前;同理,身兼军机大臣之尚书,在班次排序方面亦先于普通尚书。

雍正九年,出现一特殊案例。彼时,傅尔丹备受雍正帝赏识与倚重,作为重点培育的旗籍才俊,他获封三等公爵位,且身兼领侍卫内大臣及吏部尚书之职。

依既定规制,傅尔丹在朝堂班次排序中,本应列于大学士、军机大臣兼吏部尚书张廷玉之前。然傅尔丹为人谦逊恭谨,从资历与威望层面考量,他亦明晰自身与张廷玉相较,尚有较大差距。

于某次朝堂集会之时,傅尔丹因深谙官场位次之道,未敢僭越,遂未将自身位列于张廷玉之前。张廷玉熟稔朝廷典制规范,亦以遵循规制为由,再三谦辞。直至雍正帝降旨敕令,明确指令张廷玉居前位次,此事方定。

由该案例可见,尽管大臣于朝会中的排班遵循既定规制,但鉴于部分大臣在资历、威望以及受皇帝宠信程度等方面存在差异,他们的站位安排时常出现变动。

在清代的官员班次安排中,大学士以下至各部尚书这一层级的排序问题颇为复杂。清代职官体系下,各部尚书设置遵循满汉并立之制,此为其一。其二,在各部尚书群体内,部分人员还身兼大学士或军机大臣之职,多种身份叠加,致使该层级官员班次的确定面临诸多棘手状况。

在封建王朝的官僚体系中,尚书一职,其排序遵循特定规制。原则上,满员尚书位列在前,汉员尚书紧随其后。且于朝会站班之时,亦严谨依照吏、户、礼、兵、刑、工六部的既定顺序依次排列。

在官制体系中,于以大学士身份兼管部务的情形下,即便为汉臣,其班序亦位列满尚书之前。而当满汉尚书皆以大学士身份兼管部务时,位次排序则遵循满大学士居前、汉大学士居后的规则。

于朝堂班次安排体系中,都察院官员、各部侍郎及其他部院堂官的站位规则相对简明。其遵循满员在前、汉员在后的既定准则进行排列。而在京的武职官员,多隶属于八旗系统,与文官站位的复杂程度有所不同。武职站班规则以品级为基准,依高低顺序站位。

在乾清宫举行一般性朝会时,针对参与官员的品级要求,相关文献未见记载。具体而言,当皇帝于乾清宫开展此类朝会活动,究竟需官员达到何等品级方可具备参与资格,这一关键信息,在现存文献资料中暂付阙如。

然而,对于曾涉足故宫的观者而言,想必知晓,乾清宫正殿空间颇为局促。于京城的文武官员,实难全体莅临。据御史推断,参与朝会的文官,至少官居四品,武官则需达三品。诸如郎中、员外郎等众多官职较低者,通常并无资格参与常规朝会。