李禹焕1936年生于韩国1956年移居日本1968年推动“物派”形成著名“物派”理论家与艺术家1973年于日本多摩美术大学任教韩国艺术界“单色画”学派领军人物

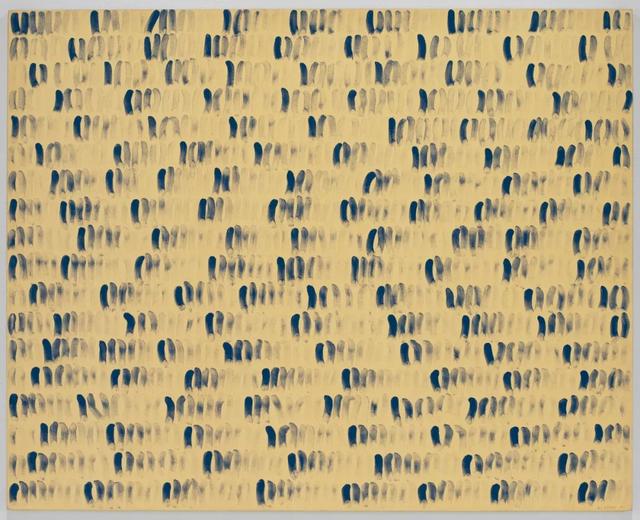

李禹焕1936年生于韩国1956年移居日本1968年推动“物派”形成著名“物派”理论家与艺术家1973年于日本多摩美术大学任教韩国艺术界“单色画”学派领军人物 李禹焕作品From Line布面油画181.6 × 227 cm1974

李禹焕作品From Line布面油画181.6 × 227 cm1974成名之前

1936年,彼时的朝鲜半岛正处于日本帝国主义的殖民统治之下,而李禹焕就出生在朝鲜半岛庆尚南道的一座山村。虽然她的母亲是那个时代的家庭主妇,但却并非不通文墨,而且还懂得许多古代诗词。至于他的父亲,则是一位持有自由主义立场的报社记者,常常会因为工作原因,往返于中国东北地区和日本东京。因此,在少年李禹焕的家庭中,经营着中药材生意的祖父是家里说话最有分量的人。或许是因为厌烦父亲的自由主义立场,祖父对李禹焕采用了严格的儒家教育,让他塑造了坚实的东方文化认同。 李禹焕作品Relatum100根2m长的不锈钢带1968随着第二次世界大战走向尾声,日本势力撤出朝鲜半岛,其所遗留下的权力真空迅速被美苏两大阵营填补,并且引发了朝鲜战争。1953年,朝鲜战争结束,李禹焕于同年考入首尔国立大学附属高中。彼时的南方,政权初立,社会矛盾尖锐,李禹焕很自然地转向了左派的立场,对他今后的艺术实践产生了不容忽视的影响。1956年,李禹焕考入首尔大学美术学院。正当李禹焕以为自己接下来应该会按照既定的轨道发展时,家中传来了远在日本的叔叔生病的消息。在父亲的要求下,李禹焕从家里携带中药材奔赴日本探望叔叔。他一到达日本,叔叔就力劝他留在日本发展。这个建议奠定了他与日本的缘分。

李禹焕作品Relatum100根2m长的不锈钢带1968随着第二次世界大战走向尾声,日本势力撤出朝鲜半岛,其所遗留下的权力真空迅速被美苏两大阵营填补,并且引发了朝鲜战争。1953年,朝鲜战争结束,李禹焕于同年考入首尔国立大学附属高中。彼时的南方,政权初立,社会矛盾尖锐,李禹焕很自然地转向了左派的立场,对他今后的艺术实践产生了不容忽视的影响。1956年,李禹焕考入首尔大学美术学院。正当李禹焕以为自己接下来应该会按照既定的轨道发展时,家中传来了远在日本的叔叔生病的消息。在父亲的要求下,李禹焕从家里携带中药材奔赴日本探望叔叔。他一到达日本,叔叔就力劝他留在日本发展。这个建议奠定了他与日本的缘分。 李禹焕作品Landscape I, II, III帆布喷漆x3 每张220 × 290 cm1968没多久,李禹焕考入东京的日本大学,学习现代欧陆哲学,尤其是专注于现象学和结构主义。1965年,他与居住在日本的韩国人金成顺结婚,几年后有了三个女儿。1967年,他作为在日韩国艺术家,协助侨胞和艺术界同仁,在东京韩国奖学金协会大楼里建立了新宿画廊。那里也成为了日本当代艺术的活跃场所。很快,日本艺术家高松次郎就来到了他们的新宿画廊举办个展。高松次郎的影响力不局限于“物派”,而是影响了整个日本当代艺术史。

李禹焕作品Landscape I, II, III帆布喷漆x3 每张220 × 290 cm1968没多久,李禹焕考入东京的日本大学,学习现代欧陆哲学,尤其是专注于现象学和结构主义。1965年,他与居住在日本的韩国人金成顺结婚,几年后有了三个女儿。1967年,他作为在日韩国艺术家,协助侨胞和艺术界同仁,在东京韩国奖学金协会大楼里建立了新宿画廊。那里也成为了日本当代艺术的活跃场所。很快,日本艺术家高松次郎就来到了他们的新宿画廊举办个展。高松次郎的影响力不局限于“物派”,而是影响了整个日本当代艺术史。 高松次郎作品Shadow of a woman standing布面油画183 x 228 cm1966

高松次郎作品Shadow of a woman standing布面油画183 x 228 cm1966他率先采用了种种独树一格的视觉表现方法,运用非常规的透视绘法,挑战了人们常识中对于“透视”这个概念的认知,使人去怀疑“所见即所想”这一常规思维的意义。通过这种方式,他向人们提出疑问:“我们之所见为真否?”这从侧面体现出了彼时日本社会中由于战后局势所弥漫开的怀疑态度。

高松次郎运用自身作品与实在之间的矛盾及不一致性,传达出了这个由大工业制造的社会“实则为虚”的想法。他使大众去思考这份扭曲,并使用反作用于社会的方式,把这份思考的结果呈现在大众面前。

高松次郎作品Perspective Painting亚克力 画板80 x 100 cm19671968年前后,主要西方国家的艺术界,如美国、法国的艺术界,还有深受西方影响的日本的艺术界,都对“国家主义幻想”以及“认知的同一性”等问题发起了拷问,围绕“自我的解体与确立”,展开了激烈的讨论。李禹焕也在这种大背景下,重新审视了反对韩国军政府的专制统治,以及有关南北统一的问题。作为一名坚定主张朝鲜半岛走向团结一致的统派,彼时朝鲜半岛和日本列岛阴云密布的复杂局势,使李禹焕对社会现实产生了许多忧虑。正因此,李禹焕像同时代的许多日本艺术家那样,在复杂地缘政治的大背景下,被高松次郎的作品和思想深深吸引,产生了共鸣。

高松次郎作品Perspective Painting亚克力 画板80 x 100 cm19671968年前后,主要西方国家的艺术界,如美国、法国的艺术界,还有深受西方影响的日本的艺术界,都对“国家主义幻想”以及“认知的同一性”等问题发起了拷问,围绕“自我的解体与确立”,展开了激烈的讨论。李禹焕也在这种大背景下,重新审视了反对韩国军政府的专制统治,以及有关南北统一的问题。作为一名坚定主张朝鲜半岛走向团结一致的统派,彼时朝鲜半岛和日本列岛阴云密布的复杂局势,使李禹焕对社会现实产生了许多忧虑。正因此,李禹焕像同时代的许多日本艺术家那样,在复杂地缘政治的大背景下,被高松次郎的作品和思想深深吸引,产生了共鸣。 李禹焕作品Relatum 石 铁220 x 280 x 340 cm1978

李禹焕作品Relatum 石 铁220 x 280 x 340 cm1978

“物派”缘起

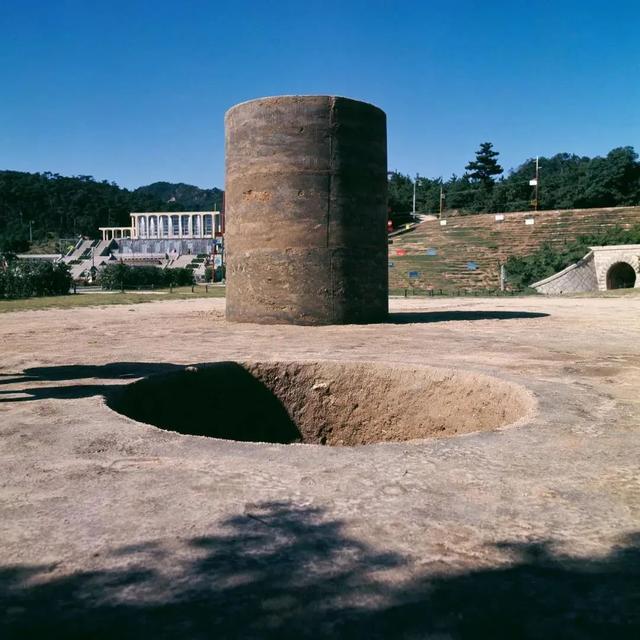

在1968年的日本现代国际雕刻展上,毕业于多摩美术大学、师承艺术家斎藤义重和高松次郎的艺术家关根伸夫,从神户须磨离公园的泥土里挖出了一个深2.7米、直径2.2米的圆坑。在坑的旁边,他用挖出来的泥土混入水泥,按照洞的形状塑成了一个圆柱,使之与旁边的深坑形成对照关系。所形成的作品,正是《位相—大地》。

关根伸夫作品《位相—大地》土270 x 220 cm x 2 1968关根伸夫的创作理念,深受禅宗哲学的启发,超越了工业理性,将拓扑学的理论融入到了艺术实验中,探讨了事物在经过变形却不变质的状况下,其本质在不同角度所呈现的多元观感,以及人与物之间的关系改变。他指出,这个圆柱是有限的,可以度量的,而作为它的母体的大地则是无法度量的,相对于人类来说几乎是无限的。这件作品不仅轰动了日本艺术界,而且也促成了“物派”诞生——李禹焕注意到这件作品与自己的艺术理念相互契合,于是通过发表一系列文章来赞赏这件作品以及阐述自己的理论。其中最具代表性的文章是《从对象到存在》(From Object to Being)。这篇文章在日本艺术杂志《bijutsu techhi》主办的年度评论比赛中获得了优秀奖。

关根伸夫作品《位相—大地》土270 x 220 cm x 2 1968关根伸夫的创作理念,深受禅宗哲学的启发,超越了工业理性,将拓扑学的理论融入到了艺术实验中,探讨了事物在经过变形却不变质的状况下,其本质在不同角度所呈现的多元观感,以及人与物之间的关系改变。他指出,这个圆柱是有限的,可以度量的,而作为它的母体的大地则是无法度量的,相对于人类来说几乎是无限的。这件作品不仅轰动了日本艺术界,而且也促成了“物派”诞生——李禹焕注意到这件作品与自己的艺术理念相互契合,于是通过发表一系列文章来赞赏这件作品以及阐述自己的理论。其中最具代表性的文章是《从对象到存在》(From Object to Being)。这篇文章在日本艺术杂志《bijutsu techhi》主办的年度评论比赛中获得了优秀奖。 李禹焕作品From Point布面胶石颜料181.7 x 227 cm1980

李禹焕作品From Point布面胶石颜料181.7 x 227 cm1980 李禹焕作品From Winds纸底水彩 57.5 x 76.5 cm1982在接下来的一年里,李禹焕进入了一段高产的写作时期,在各种艺术和文化期刊上发表了十几篇文章。这些文章成为了从东京发展起来的、反形式主义的、以材料为基础的艺术运动“物派”的思想基础。就这样,从1969年中期开始到1970年下半年,“物派”从出现走向高潮,并对日本艺术界产生了巨大的冲击。李禹焕、关根伸夫、菅木志雄、吉田克朗、小清水渐、成田克彦六人是物派的主要人物,被日本艺术界称为“真正的物派”。他们的作品形态不约而同地都表现出了对自然材料的重视与运用,以及对空间关系的探求和表达。

李禹焕作品From Winds纸底水彩 57.5 x 76.5 cm1982在接下来的一年里,李禹焕进入了一段高产的写作时期,在各种艺术和文化期刊上发表了十几篇文章。这些文章成为了从东京发展起来的、反形式主义的、以材料为基础的艺术运动“物派”的思想基础。就这样,从1969年中期开始到1970年下半年,“物派”从出现走向高潮,并对日本艺术界产生了巨大的冲击。李禹焕、关根伸夫、菅木志雄、吉田克朗、小清水渐、成田克彦六人是物派的主要人物,被日本艺术界称为“真正的物派”。他们的作品形态不约而同地都表现出了对自然材料的重视与运用,以及对空间关系的探求和表达。 李禹焕作品Relatum - Lover Relatum 铁板140 x 115 x 3 cm 石头40 x 40 x 40 cm1986

李禹焕作品Relatum - Lover Relatum 铁板140 x 115 x 3 cm 石头40 x 40 x 40 cm1986 李禹焕作品Relatum - Residence铁板和石板 220 x 200 x 1 cm1988关于这个称呼的来历,目前能够查证到直接表述“物派”的最早记载源自日本艺术家彦坂尚嘉于1974年出版的《复兴·新兴艺术的位相》一书。有必要强调的是,“物派”向来都是外界对以李禹焕等六人为代表的、一些关系松散的艺术家群体的“他称”。所谓的“物派”是一个非常不清晰的名称。当时这一群艺术家并没有主动聚集起来以某

李禹焕作品Relatum - Residence铁板和石板 220 x 200 x 1 cm1988关于这个称呼的来历,目前能够查证到直接表述“物派”的最早记载源自日本艺术家彦坂尚嘉于1974年出版的《复兴·新兴艺术的位相》一书。有必要强调的是,“物派”向来都是外界对以李禹焕等六人为代表的、一些关系松散的艺术家群体的“他称”。所谓的“物派”是一个非常不清晰的名称。当时这一群艺术家并没有主动聚集起来以某