在清代官场体系中,素有“九转丹成”之谓来描述京官升迁所面临的艰难程度。“九转丹成”,原系道家术语,借指经过反复烧炼方能炼就金丹,此词于官场语境,用以喻指京官晋升之路如炼丹般艰难曲折。基于此背景,御史将与各位读者共同探讨清代京官晋升过程中的诸多鲜为人知的史实。

【99%的京官被卡在四品这道关上】

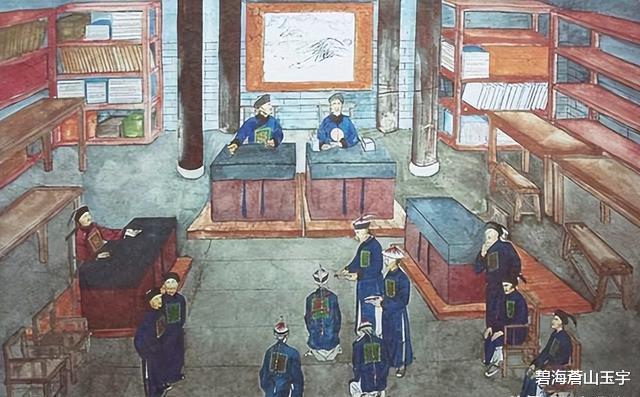

于京城诸衙门供职的文官,其等级划分可大致归纳为五个层级。位居权力架构顶端者,为大学士与军机大臣,此乃臣子仕途所能企及之极致高位。紧随其后的第二层级,是九卿,具体涵盖六部、都察院、通政司以及大理寺的正职长官。第三层级则由六部与理藩院的左右侍郎,以及各院、寺的堂官构成,这些官员通常被统称为“京堂”。第四层级为司官,亦被称作郎官,即各部的郎中与员外郎。而第五层级,则是五品以下的小京官。

通常情况下,出身进士的京官,初任官职多为六品主事或七品中书,极少会被委以八品、九品乃至不入流之职。

以京察每三年举行一次为准则,于仕途起始阶段,若五品以下的低级京官政绩斐然,其晋升几率相对可观。究其原因,盖因五品以下职位数量颇为可观,约占职位总数的七成。

若职位空缺数量充裕,便为官员晋升营造了广阔空间。依常规晋升机制,历经两个任期,即六年时间,小京官通常会获得职位调整。具体而言,常由七品擢升至六品,进而从六品晋升为五品。即便部分官员仕途顺遂程度稍逊,亦能在十年期限内,实现从第五职级向第四职级的跃升。

在清代职官体系中,官缺数量与官员品级呈现反向关联,即品级愈高,相应官缺数量愈趋减少。以正五品为例,此品级的官缺数量尚属可观。具体而言,六部之中,郎中与员外郎的设置数目达一百数十个。不仅如此,左右春坊庶子、通政司参议、光禄寺少卿、给事中、宗人府理事官、翰林院侍读、翰林院侍讲、鸿胪寺少卿、司经局洗马、宗人府副理事官等职位,亦皆属正五品官缺范畴。

据相关史料综合统计,正五品与从五品的官职空缺总计至少达二百余个。对于在京任职的低级官员而言,若能勤勉行事、用心钻研政务,谋求员外郎或郎中之类的职位,并非难以企及之事。

自官员品级晋升至五品,后续晋升之路便充满艰辛。一方面,五品以上的官职空缺数量急剧缩减;另一方面,位居五品之上的文职京官,多执掌衙门核心事务,身为衙门的首要或次要负责人,已然步入京堂之列。

自品阶序列由高至低审视,正从二品文官职位涵盖左右侍郎、内务府总管、内阁学士以及翰林院掌院学士等。其员额编制相对明晰,约计30余个职位。

在清代官制体系中,正从三品的官职涵盖都察院左右副都御史、宗人府丞、通政使司通政使、大理寺卿、詹事府詹事、太常寺卿、光禄寺卿以及太仆寺卿等。相较于正从二品官员,此品级官员数量更为稀少,总数未及二十人。

就五品待擢官员而言,按照既定晋升制度,越级擢升至三品或二品职位绝无可能。此类官员需于四品层级经历必要过渡,方可进一步谋求更高职位晋升。

正从四品的官职设置,涵盖通政使司副使、大理寺少卿、詹事府少詹事、太常寺少卿、太仆寺少卿、鸿胪寺卿、都察院六科掌院给事中、内阁侍读学士、翰林院侍读学士、翰林院侍讲学士,以及国子监祭酒等。这些职位在封建官僚体系中各司其职,共同构成了特定品级的职官架构。

表面观之,职位数量看似颇为可观。然而,经审慎剖析不难察觉,于正从四品之职位范畴内,翰林官占据显著比例。诸如内阁、翰林院、詹事府以及国子监等衙署,翰林官在其中几近形成垄断之势。在此情形下,拥有进士出身的官员,其可选择的职位空间实则极为局促。

在常规政治生态下,拥有进士出身的京城中低级官员,即便有幸获皇帝擢升,其任职范围也多局限于通政司、都察院以及各寺等机构。从岗位配置角度而言,此类职位数量极为有限。需知,彼时京城文官总数逾三千人,在此情境下,晋升至四品官位,恰似众人竞过独木桥,难度极大。况且,由于旗人在官员选拔任用方面享有特殊权益,每当职位出现空缺,他们往往优先获得任用机会。

【九转成丹是京官升迁途中的必修课】

在古代职官晋升体系中,“九转成丹”这一说法,指的是处于从五品员外郎职位者,若欲擢升至从四品,须历经九个不同岗位的转任调配,方可达成晋升之目标。

在特定的历史职官体系中,设有以下九个职位:员外郎与郎中,二者在相应官署体系内各司其职;御史,负责监察相关事务,其中掌道御史承担特定区域或事务的监察工作;给事中,具有封驳审议之责,掌科给事中则在此基础上主管具体科道事务;鸿胪寺少卿,于鸿胪寺内辅助少卿处理寺务;光禄寺少卿,在光禄寺中发挥辅助管理职能;通政司参议,于通政司内参与政务参议工作。

在每届间隔三年的京察考绩中,不乏众多供职于京城的低级官员崭露头角,展现出卓越表现。对此,朝廷基于其出色成绩,定会有所嘉奖。然而,于吏部而言,虽认可这些小京官的优异,却在晋升途径上面临阻碍。对于从五品官员,情况尚相对乐观,尚可通过提升半级,授予正五品官职;但对于更低品级的小京官,却难以给予实质性的加官进爵。

针对正五品官员,通常采用岗位调整的策略进行调配。以工部郎中改任户部郎中为例,此情形类似于知县,若履职出色,便会从政务相对简易的职位调至更为重要的职位。这种在品级恒定的前提下,职务由简易向重要、由事务清简向繁杂转变的调整模式,在当时颇为普遍。

于吏部而言,履职之途绝非坦途。在资源受限的情形下,其需审慎权衡、灵活调配。仅当四品职位出现空缺之际,方会从资历最为深厚的五品官员群体中,依据铨选制度择优选拔。此般机制之下,众多京官终其职业生涯,皆在五品之位徘徊,晋升之路艰难重重,难以突破阶层桎梏,实现职位跃升。

然而,一旦跨越四品这一关键层级,后续晋升之路并非艰难险阻。虽不能称晋升轻而易举,但在职业生涯结束前,通过适当努力,谋得正二品侍郎之位并非难事,退而求其次,获三品官职亦属可能。至于尚书、大学士之职,更多取决于命运机缘,非单纯凭借个人努力即可达成。

事实上,此情形并非仅存于京官群体,地方官员亦概莫能外。以一位历经基层磨砺的七品知县为例,若机缘巧合得以擢升为从四品知府,经不懈努力,仍有晋身按察使、布政使之可能。然而,无论京官抑或地方官,四品官阶在诸多官员的仕途中,宛如一道难以逾越的屏障。