新闻宣传“一般化”是个老问题,是个很难解决的问题。河北省委宣传部曾召开专题研讨会,试图解决这个问题,我现在主持办一张报纸了,自然也想在这方面有所突破。

其实,“一般化”在不同的人眼里也是不一样的,领导认为宣传不能很好地配合中心工作是“一般化”,群众则认为不贴近他们的生活是“一般化”,我的对策是,制作不同菜肴,满足不同口味。

在配合中心工作方面,我主要采取了四种对策:

一是紧扣中心工作,针对问题,深入报道。

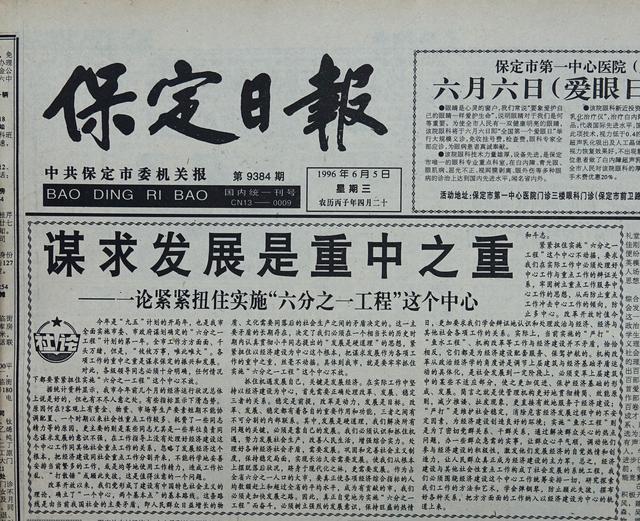

“六分之一工程”是当时统领保定市各项工作的纲。但1996年,一度出现了一些单项工作过多,影响“六分之一工程”实施的状况,《保定日报》及时组织撰写了《紧紧扭住实施“六分之一工程”这个中心》的系列社论。这组社论共计5篇,从如何处理经济建设及其他社会重点工作的关系、改革与发展的关系、认真贯彻上级指示与创造性工作的关系等方面进行了深入的阐述,澄清了模糊认识,有力地推动了经济工作的健康发展,受到市领导的好评。

能否搞好国有企业,使保定工业经济稳步发展,也是一个关系“六分之一工程”实施的大问题。而我市的国有企业1996年也遇到了较大困难,对于如何走出困境,一些人感到信心不足,办法不多。为此,《保定日报》组织了《三谈搞好国有企业》的系列评论,这组评论从坚定信心、创造条件、谋划措施三个方面进行了论述,对保定市国有企业的改革和发展,起到了促进作用。

“提高规模效益”、“培植新的经济增长点”是保定市在实施“六分之一工程”中遇到的突出问题,为此,我们组织了“大集团巡礼”(报道了保定市的四大集团实施集团战略,提高经济效益的情况)和“建设新八大厂”的专题报道(报道了10个在建或已启动的规模大、前景好的企业或项目)等战役性报道。

如何从农业大市变为农业强市,也是保定市在实施“六分之一工程”中遇到的重大问题,我们围绕这个问题,从政策、投入、化肥、农药、种子、科技等生产要素人手,对保定市的农业现状进行追踪报道(共计6篇),对一些带有倾向性的问题进行了分析和探讨。在社会主义市场经济中,如何引导农业从计划经济和小生产的圈子里走出来,迈向大市场,保定市委、市政府提出要架起农民与市场、农民与科技、农民与农资三座桥梁,围绕谁来架“桥”,怎样架“桥”,我们组织采写了“架三座桥梁,铺农村富路”系列报道,对此问题进行分析和探索。

二是多种体裁组合,强化舆论监督,全方位报道。

1996年6月,河北省委下发了《推进河北形象建设(第一阶段)方案》,随之,保定市委也制定了《推进保定形象建设(第一阶段)实施方案》,市里要求,要“建文明城市,树保定形象”。这项工作涉及方方面,难度非常大。《保定日报》为了配合市委大力推进这项工作,采取加大发稿密度,使用较大版面,多种体裁组合,强化舆论监督等多种方法,进行了全方位报道,形成了强大声势。从6月9日张士儒书记检查市容开始,仅一版就刊登有关稿件88篇。先后组织刊登了《论大力推进保定形象建设》系列社论4篇;《推进形象建设见闻录》系列报道6篇;并开设了“我为形象建设进一言献一策”、“创造文明环境,推进形象建设”、“建文明城市,树保定形象”、“县市区形象建设巡礼”等专题栏目。其中“县市区形象建设巡礼”全面报道了全市25个县市区推进形象建设的工作。另外还组织了两个图文并茂、先进单位与后进单位反差对比的专版。主管宣传的市委副书记刘树欣曾对其中一个专版给予很高评价∶“这样报道才有针对性,才有力度。”

另外,我们还采取多组系列报道组合的形式,加大精神文明建设报道力度。组织了反映县、乡、大企业精神文明建设情况的《我市精神文明建设扫描》系列报道》(5篇),反映市区窗口单位情况的《我市做创建活动采风》系列报道(3篇),反映新人新事新风尚的《我市精神文明新风尚见闻》系列报道(6篇)。年初开设了“精神文明建设巡礼”专栏,六中全会前开设了“迎接党的十四届六中全会召开专稿”专栏,六中全会召开后,开设了“贯彻六中全会精神,推进精神文明建设”专栏,及时反映了我市精神文明建设的情况。

保定市开展扫黄打非工作后,《保定日报》也及时进行了报道,先后发稿20多篇。其中评论《在“扫黄打非”中树形象》得到主管宣传的市委副书记刘树欣的充分肯定∶ “这篇评论写得好,有深度,有力度,抓住了要害,说到了点子上,给人以启示,又给人以警示,对推动工作确有针对性、指导性。”

三是以点带面,点面结合,抓好典型报道。

为有声有色地搞好宣传,《保定日报》还采取了加大典型宣传力度,以点带面,点面结合的宣传形式。白沟市场通过加大精神文明建设力度,重振雄风,在全国树立起新的形象,成为展示河北省、保定市精神文明建设的窗口,我们便组织采写了《“新白沟现象”探源》系列报道6篇,大力宣传;开展“做创建”,深化“三普及”,是保定市精神文明建设中独具特色的经验,我们便采用消息、通讯、短评组成报道单元的形式,用四个报道单元宣传了这方面的突出代表——新市区市场知识、法律知识、科技知识、文化活动“四进家”的经验,在社会上产生很大反响。另外我们还组织了韩庄乡、杨庄乡、化纤厂、百尺镇、中鲁岗、南市区、市卫校等十几个重要先进典型的报道,介绍他们精神文明建设的经验;并宣传了朱艳荣、陈晓琴、吴大德、郭永利、任文革、申祥瑞、马贵、张文志、魏芳、马丽静、冯建章等一大批精神文明建设的先进个人典型。

1996年的“严打”斗争,是保定市的一项重要工作,我们抽调力量,统一安排,进行了重点报道,共发稿77篇。我们组织撰写了系列评论《我市“严打办案会战”论谈》3篇,并组织了“严打”专版3个,同时,对“严打”中涌现先进人物贾有合进行突出报道。由于《保定日报》对“严打”斗争报道得力,形成强大声势,有力地推动了“严打”斗争,被有关部门评为“严打办案会战”先进集体。

保定市力争夺取双拥模范城“三连冠”,双拥共建的宣传任务也很重,我们也组织了精干力量,集中进行了报道,先后发稿65篇,先后报道了勇斗歹徒的英雄排长孙耀佳、爱民模范李春星、大力支持地方建设的红军团等部队的先进个人和集体,报道了好军嫂王会芹、硕士军嫂李永慈、拥军先进个人王玉珍、郑永兰“爱民拥军模范家庭”等拥军模范。并组织撰写了保定市双拥共建系列综述三篇,全面展示了保定市双拥共建的历史和在新时期的发展。为推动保定市双拥共建活动起到了积极作用。

四是调遣精兵,深人一线,打好突击性报道。

1996年8月,保定市遭受了多年未遇的洪涝灾害,灾情就是命令,《保定日报》立即组织精兵强将,深入抗洪抢险一线,及时报道中央及省、市和基层领导带领受灾地区广大群众,英勇抗洪救灾和生产自救的壮举,并及时反映非受灾区干部群众踊跃捐款捐物支援灾区的动人情景,仅在一版就发稿达123篇之多。我们组织编采人员深入采访,并采取集中主要版面、运用多种体裁,图文配合等手段,先后报道了周立武、吴梦哲、胡志强、白宗国等先进个人和安新县、防汛办等先进集体,讴歌了时代英雄。其中《砥柱中流唱壮歌——白洋淀军民抗洪抢险纪实》获抗洪救灾河北省新闻奖一等奖。《保定日报》农经部也因报道成功而荣获抗洪抢险先进集体称号。

在贴近群众方面,我采取了三种对策:

一是要求记者,关心群众疾苦,反映群众生活。

1996年,省市领导做出了实施“鱼水工程”的重大部署,这是一项加强党与群众血肉联系、凝聚人心的实践工程,为搞好这一工程的报道,我们进行了大胆的探索,决定突出直接参与和以情动人这两个方面,要求涉及“鱼水工程”的报道,既要满腔热情地反映事实,又要千方百计地直接帮助有困难群众,尤其要发挥自身优势,成为扶贫助困为群众办实事的“催化剂”和“连心桥”。

7岁儿童郄健,患先天性心脏病,可家在贫困山区阜平县,无钱做手术。市二医院决定收治后,我们决定进行同步追踪报道,以促使此事圆满解决。有关报道刊出后,在社会上引起强烈反响,一些小学生捐出零花钱,卫生局领导、二医院广大职工以及一些患者都伸出援助之手。最后,手术圆满成功,医疗费问题也很好地解决,(自费1000元,二医院职工等捐助8000元,余下7000元医院负担)。

我们还积极鼓励广大编辑记者深入基层,抓那些群众关注的热点问题。我们先后抓了《大娘大嫂哪里去了》、《餐饮业兴衰大家谈》、《保定农业现状追踪》、《千亩棉花为何绝收》、“农资供应系列报道”、“定点屠宰问题”、“百城万店打假活动”等一系列报道,受到上级和广大读者好评。

我们还对实施“鱼水工程”中出现的好做法、好经验及时宣传推广。《武家营村建立共富保障机制》一文见报后,就引起了市委书记张士儒的重视。他批示∶“这个报道有一定代表性,请鱼水工程办公室详细调研,总结提高再研究。”

二是鼓励记者,迈开双腿,深入基层抓活鱼。

扶贫是“鱼水工程”的重要内容。为了搞好扶贫宣传,我们组织了“新闻扶贫行”活动,4名记者,翻山越岭,进村入户,先后走访了涞源、易县、涞水、阜平、曲阳、唐县、顺平、满城、徐水等9个县的十余个乡镇,近2 0个村,上百户人家,行程近2000公里。他们撰写专稿10篇,以亲身的感受报道了这些地区扶贫、脱贫的真实情况,满怀热情地报道了社会各界对贫困地区人民的真诚帮助和支持,报道了贫困地区人民自强不息、战天斗地的动人事迹和英雄气慨,有力地推动了我市的扶贫工作。

三是倡导记者,直接进入新闻,干预社会生活。

革命老区阜平下庄乡口上小学因年久失修在雨中倒塌,我们便于1996年5月组织了资助口上小学建校的活动。在反映有关情况及社会救助活动的叙事长诗《山之恋》在本报见报后,由日报编委会发起,社直、报业集团等全体人员参加,开展了捐资助教活动,共捐款1万元,还捐赠了部分衣物、书籍等。我本人还资助助了一名困难小学生。记叙这一过程的通讯《托起你我共同的希望》见报后,引起更大范围的社会反响。我们前后共发追踪连续报道20多篇。同时,我们还积极主动地为他们联系新的捐助单位,通过我们的协调和努力,全市近20家单位的2万多人参加这一活动,共捐款十几万元,终于使老区阜平口上的孩子们在8月份搬进了新教学楼。

(详见《保定日报12:保定日报鼎力协调相助,同心希望小学顺利建成》)

1996年高校招生并轨,河北省部分地区受灾,驻保高校贫困生占到70%,为此,我们组织了有关内容的专版“我拿什么奉献给你——21纪纪的栋梁”,首次披露了高校贫困生的生活现状,引起社会广泛关注。一时间,电话络绎不绝,广大读者积极参与,本报编采人员以高度的社会责任感和同情心,自发地参与救助,参加报道这一活动的政文编室及分管王副总编,合力资助了一名新闻专业的贫困大学生,另有其它部室记者分别资助多位大学生完成学业。社会各界纷纷献爱心,星光集团解囊10万设了救助基金,河北大学前后有60余名家境贫寒、品学兼优的学生得到资助,不少贫困生在社会爱心帮助下得到做家教以补贴学习生活费用的机会。对这些报道,社会各界好评如潮。