刚建国那会儿,东北可算是咱们国家的工业大本营了,全国顶呱呱的煤矿、造汽车的大厂、炼钢的地方、还有炼油厂,大半都扎堆在那儿。

因此,中央领导层想让钱学森亲自去东北走一趟,实地考察并评估下,按照咱们国家那时候的工业水平和技术条件,到底能不能成功研发导弹。

钱学森到了哈尔滨以后,突然间记起他在哈尔滨的一所军事学校里有两位老朋友在当教授,就琢磨着去拜访一下这所学校。

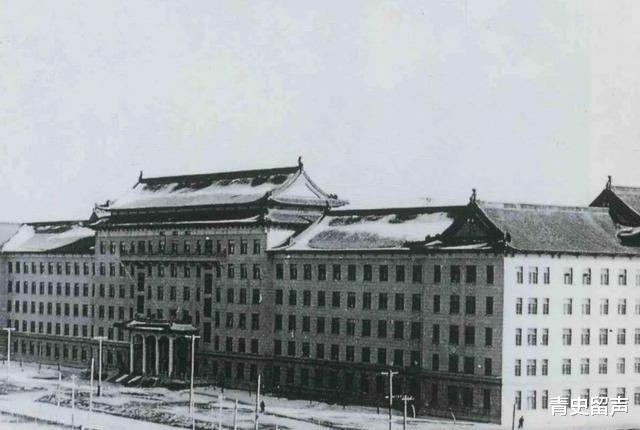

钱老口中的“军事学府”,其实就是前几年新落成的“哈尔滨军事工程学院”,大家都叫它“哈军工”。

参观完后,钱学森觉得哈军工的教学设施真的很不错,就是有一点他觉得需要改进,那就是请的外国专家有点儿多。

那么,为啥说外国专家太多会有不好的地方呢?

听说钱学森有意参观哈尔滨军事工程学院,黑龙江省委的领导们一时间没了主意。

哈军工可不是普通的大学,它是一所军事院校,里面的不少实验设备在当时都是高度保密的军事机密。

除了上面的大领导,其他人都没权利随便到这里来查看情况。

随后,黑龙江省委迅速整理了一份报告送往北京,询问中央对于钱学森申请的审批意见。

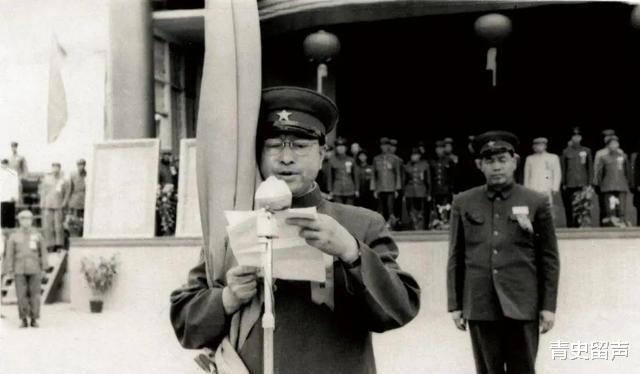

陈赓大将身为哈军工的领头人,他很快就收到了这个信息。

听说钱学森要来学院看看,他二话不说,立马把手头的事儿搁下,火急火燎地从北京直奔哈尔滨。

第二天早上,天刚蒙蒙亮,陈赓就跟学院的其他头头们一块儿站在了大门口,等着钱学森来参观。

钱学森刚下车,就看到一位戴眼镜的军官面带微笑朝他走来。军官很热情地跟他握了手,然后笑着说:

钱先生,欢迎您来我们学校瞅瞅!我啊,是这儿的陈赓。

在去那所学院的路上,钱学森提早得知了一个消息,说那里的院长是大名鼎鼎的开国将帅陈赓。

因为工作繁忙,陈赓平时都在北京的总参谋部办公,因此钱学森看到他亲自来迎接自己,感到非常意外。

他压根儿没想过,这位总是日程满满的解放军副总参谋长,会特意为了见他,马不停蹄地从北京赶回来,连夜到达。

陈赓领着钱学森往前走,边走边对他说:

先生还没到的时候,我就已经吩咐学校那边,把全部的实验室还有设备展示厅都给打开了,您随便参观,不用客气。

“不是说那里面有很多设备都属于机密吗?”钱学森疑惑地问。

陈赓一听这话,哈哈大笑起来,然后接着说:

这些家伙什儿,大都是咱们在朝鲜战场上从敌人手里抢回来的。我们确实弄了些保密的规定,但说白了,那就是为了糊弄美国人,别让他们摸清咱们的底,给美帝国主义来个障眼法,装装样子罢了。

在陈赓等学院头头的带领下,钱学森走进了哈军工的教学地界。车刚停稳,他就看到了一栋栋又高又气派的教学大楼。

这时候,钱学森旁边站着的哈军工副院长刘居英少将,开始耐心地给他讲解起来:

钱先生,您瞧瞧,这边主要负责空军工程方面,而对面呢,就是海军工程的方向了。

接着,刘居英伸手指了指旁边那座楼房,讲道:

那边有装甲兵工程系,另外,体育馆也是新落成的。

钱学森仔细瞧了瞧,打心底里发出赞叹:

这建筑真宏伟!就算是在美国,也很少能见到如此壮观的楼啊!

那天晚上,陈赓他们专门安排了一桌丰盛的饭菜,请钱学森来吃饭。

在喝酒的时候,陈赓找了个机会向钱学森了解火箭的事儿,然后顺道问了个大家伙心里都琢磨的问题——

“中国究竟能不能研发出导弹呢?”

一听这话,钱学森的脸色立马沉了下来,声音也大了几分,直接喊道:

中国人难道不行吗?瞧瞧外国人能做到的,咱们中国人难道就做不来?难道说,咱们中国人就比他们差劲?

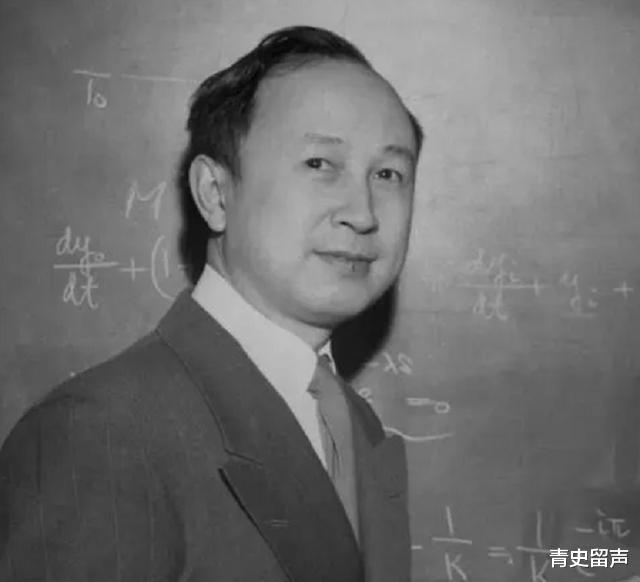

1935年,钱学森踏上了前往美国留学的旅程,他拜了著名的空气动力学家西奥多·冯·卡门为师。在那个时候,他参与了创建喷漆推进实验室的工作,是其中的核心成员之一。

在二战那会儿,我掺和了不少美国官方那些不能对外说的秘密任务。

尽管如此,二战一结束,美国政府还是对钱学森的身份产生了疑虑。

虽然钱学森的身边人,包括朋友、同事和亲人,都纷纷站出来为他证明“无辜”,但美国政府还是坚持认为他有“问题”,并最终决定把他赶走。

他觉得,美国政府那些诋毁的话,简直就是对自己和中国的极大不尊重。

因此,从钱学森登上回国的轮船那瞬间起,他心里就暗下决心,一定要在国内干出一番轰轰烈烈的事业,让祖国扬名立万。

回到北京,陈赓就跟身边的工作人员打听:钱先生对哈军工还有啥想法或者意见没?

这位员工对陈赓说:

钱学森先生对学校的管理挺满意,实验设备也觉得不错,但他就觉得有一点还得改改。

“嗯?是哪个地点呢?”

陈赓连忙追问起来。

钱先生感觉,哈军工请的苏联教员实在是有点过头了。他注意到,学校里的中国讲师特别依赖那些苏联专家,干啥事都得先问问他们的看法。钱先生认为,这种情况对科研很不好,会让咱们学校的发展变得很吃亏。

陈赓觉得钱学森的话挺在理的,而且他心里也很高兴,钱学森能有这么强烈的民族自豪感和自信心。

一个国家要想强盛起来,绝对少不了像钱学森这样有硬骨头、有理想的人才。他们用自己的智慧和勇气,为国家的进步和发展铺平了道路。这些人才不仅有着坚定的信念,还具备出色的才华,正是他们的存在,推动了国家不断向前发展。

为了咱们国家的强盛,钱学森踏上了从零开始的科研征程。

20世纪50年代那会儿,中国在导弹研发方面可以说是啥基础都没有。

全国范围内,没哪家工厂能造得出导弹需要的精细部件,也没哪个地方有测试导弹性能的风洞设施,更没有达标的导弹发射场地,就连相关的教材,全国上下也找不出一本。

严酷的生活状况让钱学森感到压力山大,他之后记录说:

做起科学研究来,真是感觉每一步都走得特别难,都快把人急疯了……在这艰难的环境里打拼,想找到出路,从零开始创建,我完全不知道该怎么做。

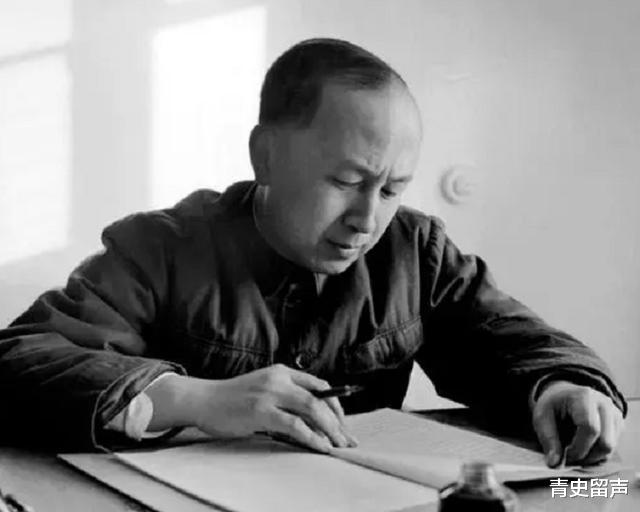

没辙了,钱学森只好踏踏实实,从最根本的事儿一点一滴干起。

1956年1月5号那天,北京的力学研究所正式挂牌开张了,钱学森就是那里的头儿,也就是所长。

那时候,力学研究所的环境真的挺艰苦,整栋楼就四层,里面竟然只有一部电话。电话一响,钱学森就得楼上楼下地跑,忙得团团转,累得够呛。

另外,研究所里能用的设备实在太少,就那么一台计算机,还得靠手摇来操作,这让钱学森感到非常头疼,一点办法都没有。

但钱学森特别自律,他是研究所里最拼的那个人之一,每天雷打不动7点30分就到办公室了,往往比其他同事都早到半个小时。

他经常一写就是好几个小时,或者埋头苦读技术方面的书,只有在吃午饭和晚饭那会儿,才会稍微休息下。

回国后没多久,钱学森就迅速在国内科学界崭露头角,成了大名鼎鼎的科学家之一,他还当起了科学界与政府领导之间的桥梁。

那时候,彭老总特意把钱学森叫来,两人一块儿探讨了关于短距离定向导弹的事情。

钱学森在东北这段时间进行了实地考察后,对中国的工业底子和技术实力有了个大概的认识。

他根据真实情况,跟彭老总打包票说:

近两年的时间内,我们有望搞定300至500公里范围内短程导弹的动力系统和结构设计。

那时候,钱学森对彭老总说,导弹里头最核心的技术,其实就是它的自我控制系统。

把导弹发射到很远的地方其实并不太难,关键问题在于,怎么样才能在发射得远的同时,还确保它能精确命中目标。

要想做到既“远”又“准”,非得有个出色的自控系统不可,这恰恰就是研发工作的核心挑战和重中之重。

钱学森立刻跟彭老总讲起了二战时候的好几个真实事例,比如说:

德国那时候朝伦敦发射了不少V-2导弹,可大部分都没能落到城里头,原因就是它们的控制系统不太行。

彭老总特别赞同钱学森的观点,立刻就给陈赓安排了个事儿,让他安排钱学森给高层领导们上上课,好让大家都能长长见识。

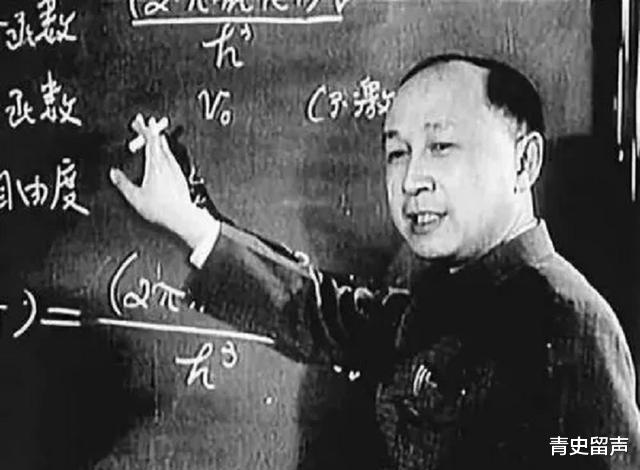

那时候,钱学森的演讲课上,坐着不少穿军装的大元帅、大将军,还有国务院的副总理和各部门的头头脑脑。

这些经历过无数战斗,从烽火连天岁月中走过来的老前辈们,一听到钱学森要给大家上课,全都满怀热情地跑来当学生。

因此,每次钱学森开讲,教室里总是挤得满满当当,一个空位都找不到。

没过多久,钱学森就给中央写了封信,提议要办一个航空导弹研究机构。

这个后来变得很有名的机构,其实就是“国防部第五研究院”的前身。

“第五研究院”刚开始的时候,整个单位里头,就只有院长钱学森一个人会搞火箭研发。

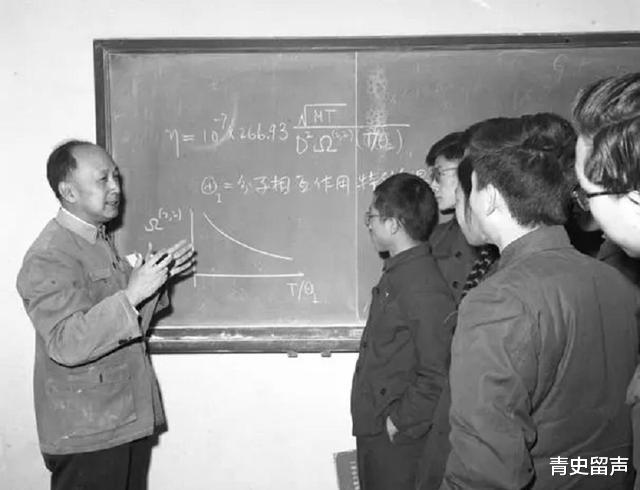

因此,钱学森很快就懂得了培训有多关键,他立马就着手准备了工程学的学习计划,给研究院的科研人员们“加餐”,补上知识短板。

科研人员把理论知识学扎实了,但接下来,动手实践就成了研究院面临的新挑战。

那时候,整个中国都找不到一枚合格的导弹。要想造出导弹来,我们得找一颗实实在在的导弹当样板,甭管它有多老旧、多过时。

为了这个目的,中国政府打算向苏联购买一枚导弹,接着就这件事情双方进行了商讨。

钱学森那时候也是中国代表团里的一员,他跟着团队去了苏联很多次。

1957年10月份,苏联悄悄给中国送来了两枚R-2型导弹,这些导弹直接被送到了第五研究院。

这款导弹的出现,给那时的科研人员带来了接触先进火箭系统的机会。没过多久,中国导弹的研发就开始真正动起来了,进入了实质性的阶段。

从1958年4月起,解放军开始从各个不同部门挑选技术骨干,加强第五研究院的科研团队。

根据数据,总共有超过3000名职员被临时调动参与工作。

苏联专家全部离开后,咱们中国的导弹研究工作突然就没了后援,差点就停了下来。

虽然我们心里想着,靠自己的力量造出导弹来应该没问题。

但很快,钱学森就意识到,哪怕是按照苏联导弹的样子去复制一枚,也不是件容易的事儿。他发现,这个过程充满了挑战,即便是模仿,要造出一枚像样的导弹也相当棘手。

就说一个火箭引擎吧,它的制造得靠14家工厂联手完成,这里头的制作过程复杂得很,工序加起来得上千种;

而且,第五研究院在获取制造火箭所需的材料上也碰到了大难题,像是橡胶、铝板和不锈钢管这些,都很难搞到手。

没办法,钱学森只能采取“买进来+找代替”的办法来处理原材料难题。也就是说,对于那些造不出来的材料,他就选择买国外的;而那些稀缺的材料,他就找些类似的来顶替。

最后,那个研究院搞出来的模仿苏联的火箭,差不多有四成的材料都换了别的。就是因为用了太多替代材料,才导致做出来的成品问题一大堆。

幸运的是,那两枚导弹最终顺利完成了试射任务。

国产R-2导弹两次试射都成功后,钱学森就领着团队,开始研制中国首个地面到空中的弹道导弹。

之后,这款弹道导弹就有了个正式的名字,叫“东风”。

1966年10月27日那天,“东风2号”火箭带着咱们国家自己造的第一颗核弹,从发射场腾空而起,直奔800多公里外的辽阔沙漠而去。

“砰”地一下,天空中突然炸开了一朵巨大的烟云,形状就像个蘑菇,高高挂在罗布泊的天边。这一刻起,咱们中国人也拥有了自家的核武器。

中国成功试爆核弹,让西方国家大吃一惊,从此以后,他们再也不能用“核威胁”来对付中国了。

后来,钱学森挑起了大梁,负责研发中国首颗人造卫星——“东方红1号”,给中国的航天事业带来了极其重大的贡献,这事儿真是没法忘。

同时,钱学森还为中国孕育出众多航天领域的科技精英。

在那个时候,“东风2号”导弹试射没能成功,钱学森在接下来的技术讨论会上,一个劲儿地催着科研人员:“你们得想办法闯出一条路啊。”

学生们回想起,钱学森那时经常挂在嘴边的一句话是:

咱们中国人,也能干成美国人干成的事儿!咱们绝对不会比美国人逊色半分!

这种超群的民族自豪感,深深触动着每位中国航天工作者的心,推动着他们稳扎稳打地走向胜利,最终实现了中华民族遨游太空的“飞天”愿望!

1999年9月份,钱学森拿到了党中央、国务院还有中央军委发的一个大奖,叫“两弹一星功勋奖章”。

#百家说史品书季#