764年冬天,那时候是广德二年。

郭子仪,那时候是关内河东的副元帅,还兼任河中节度观察使,他把仆固怀恩带着的回纥、吐蕃、党项联军,在奉天这个地方,就是现在的陕西省咸阳市乾县,给打跑了。打完仗后,他就带着军队回京城了。

唐代皇帝亲自走到安福门,摆下盛宴来感谢和招待为国家立下大功的郭子仪。

十一月时,代宗皇帝发布命令,让郭子仪当上了尚书令,这是为了好好表彰郭子仪那些了不起的大功劳。

可郭子仪硬是不肯接受,唐代宗却不听那一套,直接让相关部门催着郭子仪赶紧去上任,还打算给他搞个隆重的就职典礼。

郭子仪多次请求辞官后,唐代宗有点勉强但也还是答应了他的请求,随后用一篇文采飞扬的诏书好好表扬了一番郭子仪的贡献。

另外给了他6个漂亮姑娘,8个随从,还有车马衣服、帐篷、床铺用品和一堆珍稀玩意儿。

【战功赫赫的郭子仪】

郭子仪,他一辈子给唐玄宗、唐肃宗、唐代宗、唐德宗这四位皇上办事。他活在盛唐慢慢变成中唐的那段日子,经历了安史之乱、藩镇起兵造反等一大堆战争,真的是立下了好多大功。

郭子仪是拯救即将崩塌的唐朝的关键人物。

唐朝虽然经历了安史之乱、吐蕃入侵和藩镇叛乱,但它依然挺立不倒,多亏了那些在中唐、晚唐时期努力维持国家存续的人们。

要是说起从秦朝那会儿开始,那些存在了好多年的古代封建王朝,你会发现大家给它们分的阶段都差不多,就是早期、鼎盛和晚期这三个叫法。

唐朝分四个时期,就是早期唐朝、鼎盛唐朝、中期唐朝和晚期唐朝。初唐是早期的阶段,盛唐就是它最厉害、最繁华的时候,然后是中唐,最后是晚唐。

这全是靠郭子仪的功劳。

【代宗与郭子仪的政治斡旋】

广德二年那时候,朝廷给了郭子仪大大的奖赏,这发生在他摆平了安史之乱,还有仆固怀恩那个叛乱之后。

这时候的郭子仪,在唐代宗刚坐上皇位两三年来看,好像有点权势过大,让皇上都感到有点压力了。

安史之乱一闹起来,从肃宗往后的唐朝皇上们,就开始对将领们有了莫名的猜疑。

代宗心里头对将领们有点不踏实,但眼下的情况,要应付藩镇那些反叛的家伙,还有外面的敌人,还真得靠郭子仪这些大将帮忙才行。

在各种情况的影响下,代宗心里开始琢磨,像郭子仪这样立下大功的人,现在还能不能为自己效力,心里到底还忠不忠于朝廷呢?

要怎样才能了解手下人的想法呢?

在官场上,最不该做的就是直接撕破脸硬碰硬。

东西被悄悄藏在了不起眼的地方,咱俩心里可能都有数,不过呢,这事儿还留了点儿转圜的空间。

要是真把事儿挑明了,那就得彻底翻脸了。

不管最后咋样,基本上就是两边都得吃点亏,谁也别想好过。

因此,到了唐代宗这会儿,他能采取的手段,就只有试探这一条路了。

他放出的第一个诱饵,就是那个尚书令的位子。

这么说是因为,在建立起中央的三省六部制度后,尚书令这个位子变得特别。尚书省呢,它既帮忙出主意制定政策,又亲自下场执行政策,这种既做评判员又做运动员的角色,让尚书省的头儿尚书令地位超然,权力大得跟秦汉时的宰相没啥两样。

唐太宗李世民还没当皇帝,在当秦王那会儿,他就已经干过尚书令这个官儿了。

李世民当上皇帝后,为了表示对皇上的尊敬,加上要避讳一些事儿,还有为了让皇上权力更大、宰相权力更小,就不再让大臣当尚书令了。这时候,尚书仆射就成了尚书省的头儿。

在唐朝代宗那会儿,郭子仪被两次提拔做了尚书令,这赏赐可真够大的——大到就算郭子仪立下再大的功劳,心里头也觉着有些不好意思接受。

如果郭子仪那时候决定接下尚书令这个位子会怎样呢?

很容易让人产生各种联想。

郭子仪在接到尚书令的官职后,他有没有在心里把自己和秦王相提并论呢?

以后会不会像王莽、司马昭,还有咱们现在这位高祖一样,非得让人家给封个九锡不可呢?

最终他们推翻了唐王朝的统治,自己建立了新的朝代。

要是真这样的话,代宗可就整天心里不踏实,吃饭睡觉都不香了。

同时,朝廷里的大臣们也会对郭子仪有种天生的疏远感,说不定还会冒出一些投机取巧的小人,妄想着能跟着沾点光,立下大功,这样一来,原本就岌岌可危的唐朝,就更显得动荡不安了。

为了避免这种情况发生,唐代宗想了个法子,他拿出了“过分夸奖然后使其犯错”这一招来吸引人上钩。

最终尝试的效果还挺令人满意。

郭子仪忠心耿耿,从没想过背叛,他懂得什么时候该进,什么时候该退,事理也弄得清清楚楚。

他心里明白,尚书令这个位子简直就是块热豆腐,皇帝故意拿出来,就是想看看自己会不会上钩。

考虑到自己和家人的平安,这个工作绝对不能答应去干。

所以,郭子仪接二连三地递上了真心实意的奏章,来了两场推辞的戏,就是想跟皇帝说清楚,自己对皇上和朝廷那是忠心耿耿。

经过一番尝试后,唐代宗得到了他心中期望的好结果。

为了平息人心,唐代宗大方地赏赐了不少好东西,其中包括六位美人,八个随从,还有车马服饰、帐篷、床铺用品和各种珍贵玩物。

通常来说,古代皇上给的赏赐啊,主要有三个方面的作用,就是政治上的、经济上的,还有精神上的。在政治上,赏赐能体现皇上的权威和恩宠,用来拉拢人心,巩固统治。在经济上,赏赐就是给臣子们一些财物,让他们过得更好,也算是对他们功劳的一种回报。在精神上,赏赐还是一种荣誉的象征,能让臣子们觉得自己受到了皇上的认可和重视,心里头美滋滋的。

在这儿,唐代宗给的奖赏,主要作用是体现在政治和精神两方面。

唐代宗心里盘算着,他想通过发赏赐这招,让郭子仪死心塌地为他卖命。而且,这么做还能让郭子仪更加明白自己在唐朝朝廷里的身份和地位,让他更加认同自己是个忠心的臣子。

在政治舞台上,要想方设法提高郭子仪作为唐朝忠臣的可能性,确保他能持续支持唐朝,不会反叛或者与外族联手。

精神层面的作用主要是为了增进皇帝和郭子仪之间的情感纽带。

没能成功让郭子仪当上中书令后,朝廷很快又发了道诏书,一个劲地夸郭子仪,还给了他一大堆好东西作为奖赏。

这等于是在暗地里跟郭子仪说,虽然没给你升官,但我给了你很多心灵上和实质上的好处,希望你能懂我对你的关照。

你待我如上等国士,我必以国士之礼来回馈你。

确实,郭子仪在之前的几场战役里,已经用实际行动表明了他对唐王朝的忠心耿耿。

不过,到了唐代宗那会儿,还有啊,其实每位皇上心里都盼着,手下的那些能人异士,能从头到尾都对自己忠心耿耿。

在官场、职场,还有平时和人打交道时,咱们都盼着,能用自己对别人的真心实意,换来别人对自己的信赖,还有对工作的上心和支持。

咱们可以学学唐代宗和郭子仪是怎么相处的,就是把对方当作国家栋梁来对待,那对方也会用同样的忠诚来回报你。

但是,为啥在这大堆奖赏里头,会多出6位超级大美女呢?

郭子仪那时候都67岁了,儿女满堂,有八个儿子和八个女儿,早就不需要再传宗接代了。他到了这个岁数,对那些漂亮姑娘也没啥兴趣了。

为啥唐代宗明知郭子仪已经67岁了,还要给他送6个美女呢?

这做法就像是模仿了廉颇以前的故事。

廉颇这把年纪了,战斗力还行不?

唐代宗给郭子仪送了六位佳人,这其实是在试探,郭子仪你还有没有力气继续为国家打仗啊?

郭子仪爽快地收下了唐代宗给的全部奖赏。

这是在告诉唐代宗,我郭子仪身体还硬朗,骑马挥刀都没问题,就像廉颇一样,胃口好得很,一顿饭能吃三斤,说明我还有足够的力气和精力,可以继续为国家出力。

另外,郭子仪也在故意给自己抹黑,好隐藏他那太过耀眼的能力。

郭子仪虽然已经67岁高龄,但他还是纳了6位美女进府。这么做,一方面是想告诉外人,他年纪虽大但心态依然年轻;另一方面,也反映出郭子仪没什么远大抱负,只知沉迷于美色之中。

封赏结束后,唐皇和郭子仪都如愿以偿,各自得到了想要的东西。

唐代宗心里清楚了,郭子仪对朝廷那是忠心耿耿,压根儿就没有反叛的念头。

郭子仪赢得了皇帝的充分信赖,这让他在打仗时能避免被怀疑,同时也让他的家族能够过上富贵生活,安然无恙。

【举重若轻,郭子仪的战争艺术】

唐代宗为了让唐朝稳稳当当的,使出了不少招儿,效果很快就显现了。他采取的一系列措施,都是为了让国家更安定。这些努力没有白费,很快就有了回报。朝廷内部稳定了,百姓们的生活也慢慢好转,整个国家都朝着好的方向发展。可以说,唐代宗的努力是真真切切地起到了作用。

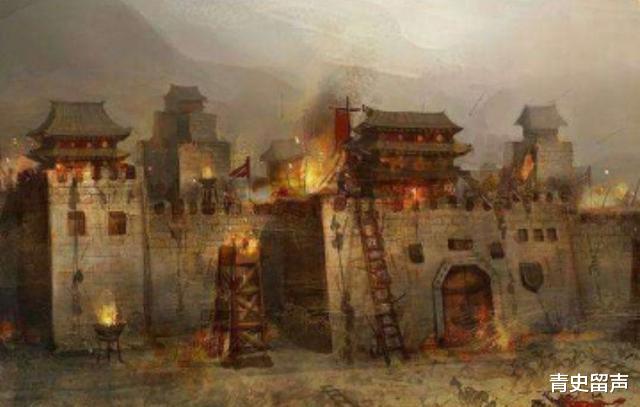

永泰元年八月那会儿,之前反叛的仆固怀恩又耍手段,把吐蕃、回纥、党项等十多个部落给忽悠了,带着三十多万大军一块儿往南打过来。

吐蕃联军先是派出好几万人马,把同州抢了个遍,然后又从华阴一路直奔蓝田。另一边,吐蕃、回纥这些部族也从泾州、邠州、凤翔这些地方打进了京畿地界,一时间,京城里人心惶惶,乱作一团。

代宗赶紧命令还在河中镇守的郭子仪,让他带兵去抵挡吐蕃的进攻。

官军在泾阳扎了营,郭子仪带着一万多兵马,被回纥等势力团团围住。

郭子仪只带了二千骑兵就直奔敌军营地。

下面是他们的对话内容:他们聊了起来,内容大致如下:

“你到底是谁呀?”

“大将郭子仪在此!”

郭子仪大将军还在人世不?仆固怀恩传话来说,皇上驾崩了,连郭子仪郭大将军也跟着走了。如今中原没了主子,所以我们才带兵到了这儿。现在晓得郭大将军您还健在,那请问皇上他还活着没?

大唐皇上福寿绵长,那肯定是在位的。

这么说,仆固怀恩是在对我们撒谎了。

你们部落当年远行千里,跟着唐朝皇帝平定叛乱,收复了两京。那时候,我和你们一起经历了不少难关,那些事儿都还清清楚楚记着呢。可如今,你们咋就把咱们以前的交情给忘了,反而去帮那些反叛的大臣呢?你们这也太糊涂了吧!再说那怀恩,他是个忘恩负义的人,你们又没那能耐,掺和进来干啥呢?

他告诉我们郭令公已经不在了,所以我们才会这么做。要是早知道令公您其实还活着,这种情况根本就不可能发生。

郭子仪成功说服回纥部落停止战争后,他邀请各族首领一起喝酒庆祝,大家相处得非常融洽。这样一来,各个部落之间的关系又回到了之前那种和睦的状态。

后来,仆固怀恩突然没了,郭子仪瞅准这个机会,和回纥联手,在灵武台西边那块地方,把吐蕃的十多万人马给打败了,赢得了这场仗。

郭子仪靠着他的威名,让吐蕃和其他部落的联军不再进犯,并且瞅准时机,把吐蕃军队给打败了,这样大唐的边境就安稳了好一阵子。

大军逼近,四面楚歌之时,郭子仪靠着对战局的精准拿捏,机智又从容地摆平了这场难关。

唐代宗在广德二年那会儿,下了不少功夫,没想到才一年多点的光景,这些努力就换来了大大的好处。

所以,在官场上混,最关键的还是靠个人。

只要领导能赢得大家的心,并且给出足够的好处,可能很快,人家就会给你想要的东西了。

后来,到了大历元年那会儿,华州的节度使周智光想造反。郭子仪又一次靠着自己的名声威望,镇住了周智光,让他不敢随便乱来。最后,周智光只好投降,这场叛乱就这么被平息了。

大历二年那时候,吐蕃又一次跑到边境来捣乱,郭子仪不得不再次带兵去打仗。

到了大历八年的时候,唐朝把吐蕃打得大败,这样一来,唐朝的外部局势又安稳了下来。

郭子仪打仗的本领越来越精湛,他对唐朝的忠心也越来越明显。

郭子仪对唐朝那真是忠心耿耿,没得说。

郭子仪手握大权,在朝廷里却没人怕他,立下大功皇帝也不怀疑他的忠心。这是后来唐朝人怎么评价郭子仪的,说明了他对唐朝是真的忠心耿耿。

在现代眼光看来,郭子仪与朝廷之间的那种“朝无猜忌,君主不疑”的关系,更多是被美化了的外表,或者说是表面现象。

在官场那复杂的环境里,上头的大佬们心里有没有猜忌和疑虑呢?

想必唐代宗心里清楚,郭子仪也明白,就连朝堂上的那些大臣们,也都是心里有数的。

不过,有些心底清楚的事儿,没法摆到台面上来讲。

捅开的是那层脆弱的窗纱,冷风嗖嗖地就钻了进来。

有时候要想把事情办成,得绕个弯子,别硬碰硬。

遇到需要的时候,得实心实意地对待别人,这样别人才会以真心回应你。

《唐朝往事·郭子仪的故事》郭子仪,那可是唐朝的一位大英雄。在历史的画卷里,他的事迹被后人广为传颂。想当年,他凭着一身好武艺和过人的智谋,在战场上屡建奇功。不论是平定叛乱,还是抵御外敌,他都冲在最前头,立下了赫赫战功。皇帝看他如此勇猛,便封他为大将,让他带领更多的兵马,守护国家的安宁。郭子仪不仅武艺高强,而且为人宽厚,对待士兵如同亲兄弟一般。他深知,只有将士们心齐,才能战无不胜。因此,他总是身先士卒,与士兵们同甘共苦,赢得了大家的尊敬和爱戴。在他的带领下,唐朝的军队士气高昂,战斗力大增。他们一次次地击败敌人,保卫了家园。郭子仪也因此成为了唐朝的栋梁之才,他的名字,被永远地刻在了历史的丰碑上。这就是郭子仪,一位值得我们敬仰和学习的大英雄。他的事迹,将永远激励着后人,勇往直前,不畏艰难。

《旧唐书》里讲的第十一代皇帝代宗那部分在《旧唐书》的记载中,我们找到了关于第十一代皇帝代宗的故事。这位皇帝治国有一套自己的方法。他坐上皇位后,挺注重国家大事,常常思考怎么让百姓过得更好,怎么让国家更稳定。他对待大臣们也挺公正,不会随便冤枉人,这让朝廷里的大臣们都很愿意为他效力。代宗还挺关心军队,知道军队强大国家才能安稳。他时常军队的训练和装备,确保士兵们都有足够的战斗力。当然,治理国家不容易,代宗也遇到过不少难题。但他都挺了过来,没放弃过,努力让国家继续发展。总的来说,代宗是个挺有责任心的皇帝,他想让国家变得更好,也为百姓做了不少实事。虽然历史上有人对他评价不同,但不可否认的是,他确实为唐朝的发展出了不少力。

《说说郭子仪多次推掉官职的事儿》郭子仪这人,真的挺不一般,他有好几次都主动提出要辞官,不干了。你说这事儿奇不奇怪?人家当官的,都是想方设法往上升,他倒好,反而一而再再而三地想让出手中的权力。其实啊,他这么做,也不是因为嫌官位低或者工作累,他就是觉得自己年纪大了,该给年轻人腾腾地方了。郭子仪这人,忠心耿耿,为国家立下了不少汗马功劳。但他从来不居功自傲,总是觉得自己做的还不够。他说,国家有这么多大事儿要办,自己不能一直占着位置不挪窝。得让更有能力、更有干劲的年轻人上来,这样才能让国家更有希望。他第一次提出辞职的时候,皇上都惊呆了,赶紧劝他别这么想。但郭子仪心意已决,他说自己真的干不动了,想回家享享清福。皇上没办法,只好答应了他,但心里还是挺感激他的。后来,又有几次,郭子仪觉得自己该让位了,就又跟皇上提了辞职的事儿。皇上呢,每次都是好言相劝,但郭子仪心意已决,最后还是让他如愿以偿了。你说这事儿,是不是挺让人佩服的?郭子仪这人,真的是大公无私,为了国家,连自己的官位都能不要。这种精神,真的值得我们好好学习。

《聊聊唐朝为啥尚书令经常没人干》咱们今天来聊聊唐朝时候那个尚书令的位子,为啥老是空着呢?在唐朝那会儿,尚书令这个官儿可大了,权力也不小。但奇怪的是,这个位子经常没人坐,你说这是咋回事?其实吧,尚书令这个位置虽然好,但也是个烫手山芋。为啥这么说呢?因为尚书令权力太大,容易招人嫉妒,弄不好就得得罪人。再加上,唐朝那时候政治斗争挺激烈的,谁要是坐上了尚书令,那就得小心被人算计。还有啊,尚书令这个位置责任也大。你得管好多事儿,还得处理各种复杂的关系。要是干不好,那可就麻烦了,不仅自己得倒霉,还可能连累家人。所以啊,很多人一看尚书令这个位置,心里就犯嘀咕:这活儿不好干啊!与其去冒那个险,还不如找个安稳点的位子坐坐呢。这样一来二去的,尚书令这个位置就经常空着了。唐朝的皇帝们也挺无奈,只好找别人来临时管管,但终究还是没能解决这个问题。总的来说,唐朝尚书令经常缺职,就是因为这个位置权力大、责任重,还容易招人嫉妒和算计。所以啊,很多人宁愿不干这个活儿,也不愿意去冒那个险。

《西汉皇上赐物背后的文化探究》西汉时期,皇上赐东西这事儿挺有讲究。咱们来好好琢磨琢磨这背后的文化意义。那时候,皇上赐东西可不光是物质上的奖励,更是一种权力的象征,一种身份的彰显。得了皇上赏赐的,那都是皇上眼里的红人,地位立马就上去了。赐的东西也是五花八门,啥都有。金银珠宝、田地房屋、美女仆人,这些都是常见的。赐的东西不同,代表的意思也不一样。比如赐你金银财宝,那就是说你立了大功,皇上要重重奖赏你;赐你田地房屋,那就是说皇上看重你,想让你有个安稳的家;赐你美女仆人,那就是说你得宠了,皇上连私生活都替你考虑了。当然,皇上赐东西也不是随便给的。得看你立了啥功,跟皇上啥关系,还有你的身份地位。功劳大的,赏赐自然就多;跟皇上关系好的,赏赐也就更贴心;身份地位高的,赏赐的东西自然就更贵重。这赐物的文化,在西汉时期可是深入人心。大家都盯着皇上赐了啥,以此来判断谁得宠,谁立功,谁的地位高。这也成了当时社会的一种风气,大家都以能得到皇上的赏赐为荣。所以说,西汉皇上赐物这事儿,可不简单。它背后隐藏着深厚的文化意义,反映了当时社会的权力结构、身份认同和价值观念。咱们得多了解了解,才能更好地理解那个时代。

#百家说史品书季#