夏伯根、邓小平和卓琳

“亲情是雨,带走烦燥,留下清凉;亲情是风,吹走忧虑,留下高兴;亲情是太阳,带走黑暗,留下光亮。”

1949年下半年,邓小平和刘伯承率“刘邓大军”,在贺龙统帅的十八兵团配合下,以秋风扫落叶之势,将盘踞在西南之地的国民党90万军队全部歼灭,至此贵州、四川、云南、重庆和西康等西南之地尽数解放。

此后,担任中共西南局第一书记、西南军区政治委员的邓小平便驻足重庆,消息很快传到小平老家广安。小平从1919年带着家里变卖田地换来的大洋赴法留学后,就再也没有回过家,就连父母的最后一面也没有见到。

小平母亲淡氏因积劳成疾于1926年病逝,当时小平正在苏联,没能尽孝。父亲邓绍昌在1936年意外离世,当时邓小平正出任红一军团政治部主任,土地革命正在紧锣密鼓的开展,抗日战争也即将打响,为了大局,邓小平舍小义为大义,也没能尽上孝。

对于儿女来说,不能给父母送终,是人生最大的遗憾!面对这样的痛苦,邓小平只能把眼泪往肚子里咽,将悲伤、痛苦化作力量,为劳苦大众谋解放。

邓小平的亲生母亲淡氏病逝几年后,邓绍昌便娶下嘉陵江上一个船工的女儿,她便是继母——夏伯根,当时夏伯根的丈夫也因病离世,所以带着与前夫生得女儿嫁给了邓绍昌。

可夏伯根嫁给邓绍昌后,并没有享几年福,不久不到50的邓绍昌,在从重庆回广安老家时遇害离世,又一次成了寡妇。这一次,她不再改嫁,而是一直寡居邓家,成了家里的顶梁柱,撑起了整个家。

邓小平、卓琳和舅舅淡以兴、继母夏伯根的合影

1950年春,邓小平的舅舅淡以兴得知邓小平在重庆当了大官,便带着小平的继母夏伯根到重庆寻亲。

几经周折,两人来到了邓小平的驻地,警卫员崔来儒见两人四处张望,便上前询问,了解情况后,不敢耽搁,便立即向正在开会的邓小平报告:“政委,您的舅舅和老娘从广安老家来了!”

邓小平听了一怔,便让崔来儒安排他们到招待所住下。对于这样的见面,夏伯根到没在意,可舅舅淡以兴却不高兴了。

晚上,当邓小平忙完工作回到家中,舅舅淡以兴正满身酒气地坐在沙发上。没等邓小平说话,淡以兴便劈头问道:“好哇,贤娃子,你当真当了大官,六亲不认了!”

邓小平听后,只得苦笑着喊道:“舅舅!”

“你还认得我这个舅舅啊?你还记得你的亲娘老子不?”淡以兴边说边哭,细数着邓小平,不尽孝道云云。

这可戳中了邓小平的痛处,眼睛不禁湿润了,“舅舅,我怎么能忘记生我养我的那边故土......记得离开那天,妈妈带着弟弟妹妹送我一程又一程,一直送到五里墩。我拉着她的手,叫她别哭,告诉她我出去留洋,把书读好了,将来在外面做事再回来接她......”

“还有爸爸,我永远感谢他老人家,是他把我送上留法勤工俭学之路,才改变了我一生的命运。”邓小平深情地回忆不堪回首的往事。

平静下来的淡以兴,酒也醒得差不多,听着听着,便不自主地拉着邓小平的手,眼泪直流。

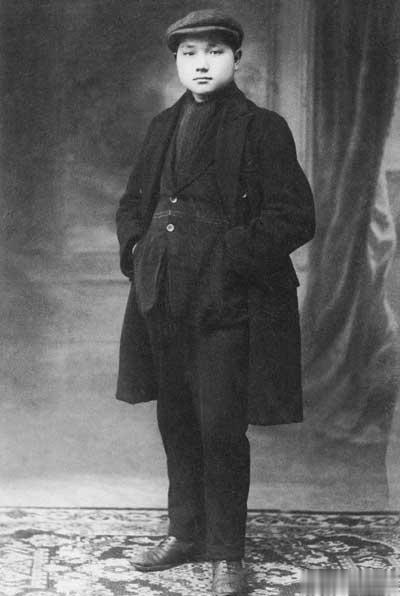

年轻时的邓小平

过了许久,淡以兴才想起夏伯根,连忙向邓小平介绍道:“贤娃子,这就是你的后妈夏伯根,是她给你老子披麻戴孝送终的。现在你们家全靠她支撑起,孤儿寡母不容易啊!”

邓小平望着年近50的夏伯根,身材高挑,衣衫整洁,人很精神。

面对淡以兴的夸赞,夏伯根有些不好意思,说道:“舅舅,你就别说了”,转身对邓小平说道:“听说你在重庆,离家近,想来看看你,没有别的意思。”

邓小平看着眼前这个比自己只大几岁的农村妇女,眼含泪花地说道:“不,留下来,我们一起生活,夏妈妈!今后,我们给你养老。”

这一番话,让这位劳累了半辈子的后妈眼泪直掉,素未蒙面的邓小平竟感觉如此亲近。卓琳也为夏伯根擦去眼泪,说道:“留下来,您该享享清福了!”

从此,夏伯根便和邓小平一家生活在一起,一家人和和睦睦,当卓琳上班后,家务和孩子便有夏伯根照管。

1952年,邓小平被调往北京,全家也都来了首都。虽然一家人已经很熟识,但夏伯根还是问道:“我也去吗?”

聪明的卓琳明白老人的心思,连忙拉着夏伯根的手说道:“怎么不去?我们是一家人,到哪里都在一起。”

对,既然是一家,就要在一起,患难与共,不离不弃!

北京

到了北京,邓小平被公务缠绕得脱不开身,不久卓琳又成了邓小平的秘书,两口子每日早出晚归,一家人的早饭,孩子穿衣吃饭,午饭、晚饭,夏伯根包下了全部家务,成了两人的坚强后盾。

1966年,“文革”开始,邓小平一家被“监禁”在四合院中,卓琳的身体也每况愈下,家中的管理事务落在了女儿邓楠身上,夏伯根则成了邓楠的得力顾问。

原本开销就大的家庭,不仅负责邓小平的五个孩子学习,还将同父异母的妹妹邓先群接到身边,供她上学,另外还要给远在广安老家的舅舅淡以兴寄些生活费。

正所谓,患难见真情,人大多能同甘,却不能共苦,然而夏伯根却和邓小平一家人紧紧地走在一起。

“文革”期间,善良的夏伯根还是向卓琳提出一个要求,因为见过很多夫妻为了自保,纷纷提出离婚,划清夫妻界限,她希望卓琳不要和小平离婚。

“我不会,我怎么会?”卓琳笑着说道。卓琳明白夏伯根的苦心,她见识过太多的背叛,很清楚坚守感情和信仰是何等的不容易。

江西

1969年10月,邓小平和卓琳被分到江西劳动,得知消息后,邓小平向汪东兴只提了一个要求,“我继母夏伯根,自从和孩子一道从中南海出来后,一直住在外面。现在,她年纪大了,独自一人无人照看,我想带他一起走可以不?”

当时夏伯根已经年满70岁,对于这样的要求,汪东兴很爽快地回答道:“可以,人之常情。”

就这样一家人又到了江西。在江西劳动的日子里,邓小平不许夏伯根做重活累活,然而卓琳身体也很不好,所以很多重活累活都落在了邓小平的肩上。

面对家务,夏伯根和卓琳便抢着干,你淘米我做饭,你洗衣我刷碗。

人往往在最落魄,最低谷的时候,才能看清楚谁对你是真好,谁对你是阿谀奉承,谁对你是落井下石。

在这样的岁月里,只比邓小平大五岁的继母夏伯根,也展现出乐观的态度和慈母的风范,事事都积极面对,给了邓家人对抗困难的极大勇气。

面对困难,邓小平也一直保持着一种让人敬佩的豁达心境,凡事不急不躁,每一步都稳稳地走,凡事不强求,静静等待。

邓小平

可以说,夏伯根虽不是亲生母亲,却早已胜过亲生母亲,不仅得到邓小平一家人的尊重,也让看到她故事的人肃然起敬,俨然后妈的典范。

“我们三个,一个都不能少,少了一个哪个都活不成”这句邓小平在最困难的时候对卓琳说的话,正是对夏伯根愿与邓家同甘共苦,共命运品格的最好诠释。

1973年2月,在林彪死后的第十六个月里,毛主席让邓小平回到了北京,因为走“资本主义道路”1966年被毛主席非常严厉的批评后,邓小平的复出并不容易。

1977年,华国锋顺乎党心民意,按照中央政治局的决定,让邓小平在党的十届三中全会上正式复出。

从此,回到中央领导岗位的邓小平,作为第二代中央领导集体的核心,开创了中国特色社会主义,通过改革开放、社会主义现代化建设,让中国走在了开拓创新的道路上。

邓小平

1997年2月19日,举国悲恸,伟大的总设计师走完了风风雨雨的93年,他没能实现到香港去走一走的愿望,带着遗憾永远地离开了我们,却又活在每一个中国人的心中。

从邓小平逝世的那天起,已经年满97岁的夏伯根滴水未进,颗米不沾,她想跟着这个胜过亲儿子的儿子一起走。她担心在走向另外一个世界的路上,邓小平孤独,没人照顾。

同样处在悲痛之中的卓琳,刚送完丈夫,便在女儿的陪伴下赶往医院,她要竭尽全力留下婆婆。

卓琳坐在夏伯根的床边,紧紧握着老人已经枯瘦不堪的手,在她耳边轻声地喊着夏妈妈。

2001年的春天,邓小平与世长辞的第四年,夏伯根也离开了人世,享年101岁。

2009年7月,邓小平的夫人卓琳同志逝世,也许在另一个世界上他们又相扶在一起,愿他们幸福快乐!

文/轩羲十三