老子在《道德经》第十一章以车、器、室三种日常器物为喻,用“有之以为利,无之以为用”八个字,将玄妙的“道”嵌入生活肌理。这并非抽象的哲学命题,而是先民在柴米油盐间参透的生命智慧,每一句都藏着叩击灵魂的回响。

一、车轮之“无”:中空处转动千年文明

“三十辐共一毂,当其无,有车之用也”。古人造车时,三十根辐条汇聚于中空的车毂,看似脆弱的空心结构,却承载着车马萧萧的文明征途。商鞅变法时,秦国凭借标准化车辙构建交通网络,正是这中空的车毂让战车驰骋千里;丝绸之路驼铃声里,车轮的“无”载着丝绸与瓷器穿越沙漠。这让我们联想到达芬奇设计的自驱式车辆草图,中空的轮轴同样是动力传输的核心,东西方智慧在机械构造中达成默契。

生命的运转亦遵循此道。敦煌壁画中的飞天飘带,看似轻盈无用,却赋予舞姿灵动之美;王羲之《兰亭集序》中飞白笔法的留白,反而成就书法神韵。当代企业家马斯克敢于清空传统汽车制造思维,以“无”的创新重构电动车产业;敦煌研究院的数字修复师,在破损壁画的空白处运用现代科技,让千年文明重焕生机。真正的生命力,往往源于对“空”的敬畏与驾驭。

二、陶器之“无”:虚空间容纳人间烟火

“捻埴为器,当其无,有器之用也”。匠人揉和陶土塑造器皿,真正成就其价值的,是陶壁围合的虚空。宋代汝窑的天青釉瓶,内部空无一物,却能盛住整个春天的雨水;日本茶道中,古朴的备前烧茶碗,以粗粝的质感衬托茶汤的澄明。这让人想起苏轼“腹有诗书气自华”的境界,知识的积累如同陶器成型,真正滋养生命的是内化于心的精神空间。

生活中的“无”无处不在。故宫博物院的“倦勤斋”通景画,看似满幅的紫藤花鸟,实则暗藏通往仙境的视觉留白;现代极简主义建筑,用大面积的空白墙面凸显空间韵律。敦煌莫高窟的壁画历经千年风沙,部分剥落的画面反而引发观者对历史的无限遐想。就像茶道中“侘寂”美学,接纳残缺与空白,方能体会不完美中的圆满。

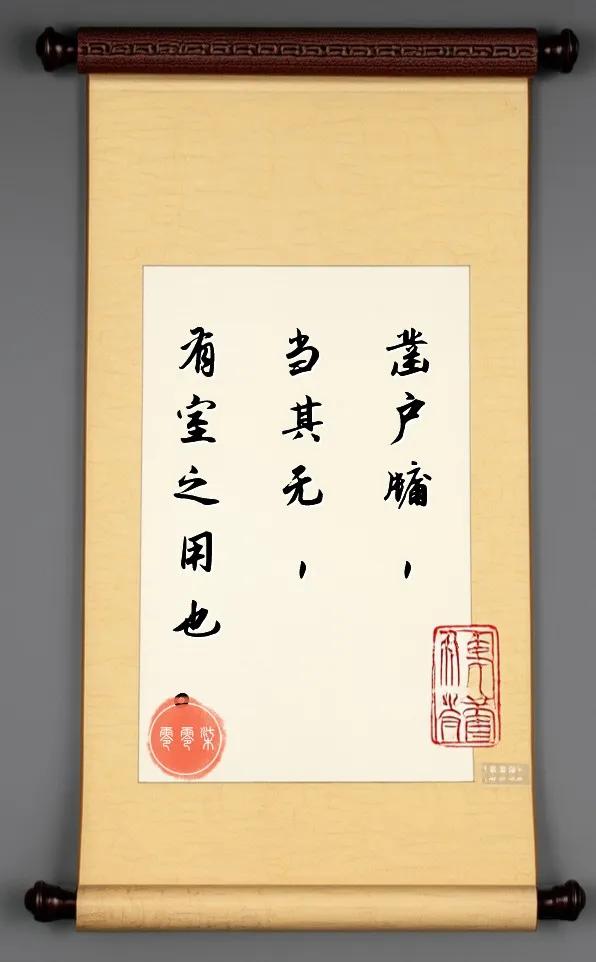

三、居室之“无”:门窗间照进天地精神

“凿户牖,当其无,有室之用也”。房屋的价值不在于砖石堆砌,而在于门窗创造的通透空间。苏州沧浪亭的复廊,一扇扇花窗框住四季流转;徽州宏村的月沼,水面倒映着粉墙黛瓦,成为天人合一的绝妙注脚。这让人联想到法国卢浮宫玻璃金字塔,现代材料的通透与古典建筑的厚重对话,正是“无”的包容性的完美诠释。

人生需要这样的通透。敦煌藏经洞的发现,源于道士王圆箓在偶然间打开的一扇暗门,从而揭开千年文明的面纱;当代艺术家蔡国强的爆破艺术,在火药炸开的空白处留下震撼的视觉诗篇。正如庄子所言“虚室生白”,清空心灵的尘埃,才能让智慧之光充盈。敦煌壁画中的“反弹琵琶”伎乐天,突破常规的舞姿恰似对思维定式的突破,在打破边界中创造艺术奇迹。

“故有之以为利,无之以为用”。老子以器物为舟,渡人抵达“道”的彼岸。车毂的转动、陶瓮的包容、门窗的通透,这些日常之物的“无”,恰是道在人间的显影。从庖丁解牛“以无厚入有间”的游刃有余,到张旭观公孙大娘舞剑而悟草书真谛,中华文明始终在生活中参道,在实践中行道。当我们学会欣赏茶杯里未被茶叶填满的空间,听懂古琴曲中余音绕梁的留白,或许就能触摸到“道”的温度——它不在遥不可及的云端,而在一饮一啄的日常,在一呼一吸的瞬间,在每一次懂得取舍、学会留白的人生抉择里。