【前言】

1965年1月,毛主席打算对1941年写的批评王明“左”右倾错误路线的“九篇文章”进行修改。为此,他把这些旧稿子发给了一些中央领导人,想听听他们的看法。

在重新出版这些历史文稿时,毛主席特意加上了自己的修改建议:“里面提到了总理的名字,最好去掉……”这样的指示体现了毛主席对文稿内容的细致审阅和严谨态度。

【毛主席:恩来一生正确比错误多得很多】

胡乔木曾提到,毛泽东对那“九篇文章”的具体写作日期印象模糊了。他决定修订这些文章,是因为有人把它们的初稿交到了他手里。

1964年,裴桐在中央档案馆发现了九篇文章的原始手稿照片。随后,他联系了毛主席的秘书田家英,委托他将这些照片转交给毛主席。

毛主席起初没认出这些照片中的内容。后来,中央档案馆找到了九篇文章的原始手稿,毛主席这才记起自己确实写过这些文章。

毛主席审阅了这九篇文稿后,认为内容需要调整,不适合直接存档或公开发表。于是,他决定亲自修改这些文章,并为此写下了批注意见。

在审阅并修订这九篇文章的批注时,毛主席提到:“文中再次提到了总理的名字,这部分内容应予以删除。总理一生中的正确决策远多于失误。这些文章以前未曾公开,现在也不适合发表。至于未来几十年后是否发布,就留给后人来决定吧。”

根据毛主席的回忆,那“九篇文章”大概是在1941年春天完成的。他之所以这么认为,是因为这些文章里完全没有提到欧洲的战事。

在5月12日整理文稿时,毛泽东再次提笔注释:“这篇文章的具体创作时间已无法确定,推测应是在1940年,或者是在战争爆发前的某段时间完成的,因为当时希特勒还未挑起全球性的战事。”

据胡乔木回忆,毛泽东在起草这些文章时,最初的标题是"关于和博古路线相关的主要文件"。经过多次调整,标题先改为"关于和左倾机会主义路线相关的一些主要文件",最终确定为"关于一九三一年九月至一九三五年一月期间中央路线的批判"。不仅标题经历了多次改动,文章的核心内容也进行了重大修订。

文章完成后,毛泽东仅让刘少奇和任弼时过目,周恩来和朱德并未接触。此外,作为毛泽东的秘书,胡乔木也阅读了这些内容。

毛主席决定调整这些文章的内容,主要是因为其中表达的观点过于直接和激烈,不利于团结那些曾经犯过错误的同志。他希望通过修改,缓和文章的语气,减少对这部分人的负面影响,从而更好地促进党内团结。

那篇名为“九篇文章”的文稿最终未能公开,主要原因在于其措辞过于尖锐,且直接提到了几位政治局委员,其中包括周恩来。这种激烈的言辞和点名批评的做法,使得文章在当时无法被发表。

在修订这九篇文章时,毛主席将主标题改为《驳第三次左倾路线》,而原先的标题“关于一九三一年九月至一九三五年一月期间中央路线的批判”则被调整为副标题。

毛主席在批改文件时特意提及周恩来总理,主要源于两人在革命历程中结下的深厚友谊。周恩来作为毛主席最信任的战友,在长期的革命实践中,表现出高度的政治智慧和卓越的领导才能,其正确决策远多于失误。这种深厚的革命情谊和周恩来同志的优秀品质,使毛主席在重要场合时常提及他的名字,以示肯定与信任。

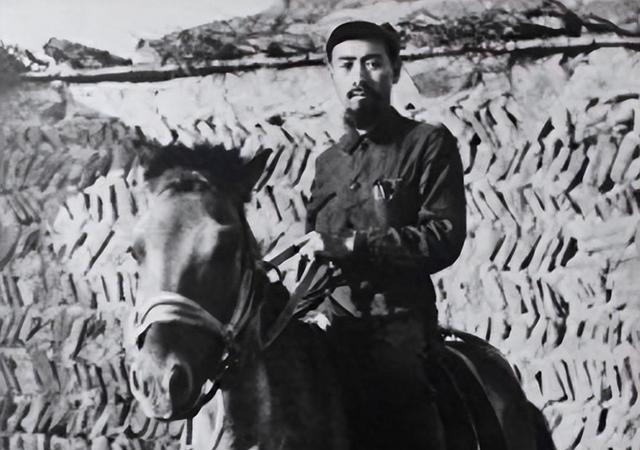

【周恩来:要不军事指挥权你来搞】

1925年,毛泽东与周恩来首次见面。当时,毛泽东担任国民党中央宣传部的代理部长,而周恩来则是黄埔军校的政治部主任。两人在工作中有了交集:毛泽东邀请周恩来到农民运动讲习所讲授军事课程,周恩来也请毛泽东到黄埔军校讲解农民问题。

毛泽东与周恩来时常就中国革命的未来展开讨论,因为他们在革命理念上有着诸多共识。

随后,由于蒋介石背离了革命初衷,毛泽东与周恩来在李富春的住所不期而遇。这次短暂会面后,两人各自投身于革命事业中,继续为中国的未来奋斗。

1931年11月底,毛泽东当选为中华苏维埃共和国临时中央政府的最高领导人。同年底,中共核心领导人周恩来从上海转移到中央苏区,开始直接参与根据地的领导工作。

在中央苏区时期,周恩来身兼数职,包括中央苏区中央局书记、中国工农红军总政委及第一方面军总政委,同时担任中央革命军事委员会副主席。

在这个时期,毛泽东正面临着革命道路上的重大挑战,身处个人生涯的艰难阶段。尽管他身兼中华苏维埃共和国主席一职,却未能涉足军事决策领域,这让他感到极为沮丧和受限。

某日,周恩来前往毛泽东住处进行访问。两人进行了深入的交流,毛泽东对周恩来的表现印象颇佳。临别之际,周恩来紧握毛泽东的手,郑重说道:"以大局为重,为党团结。"

1932年1月,中国共产党临时中央向中央苏区的红军下达指令,要求他们攻占南昌等主要城市。

毛泽东察觉到形势严峻,立即与周恩来商议。他直言不讳地表达了自己的忧虑,指出当前红军的实力尚不足以攻占大城市,建议将目标转向地主土豪的据点,以此作为更实际的选择。

周恩来在认真思考毛主席的建议后,深感其见解的正确性。他立即向中央发电,详细阐述了红军在进攻主要城市时面临的实际挑战和不利因素。

毛泽东提出的战略建议并未得到临时中央的认可,这一决策失误直接导致红军在攻打赣州时陷入僵局,久攻不下,最终不得不选择撤退。

三月份,毛泽东主席根据战场形势的转变,迅速作出了准确的分析,并及时向周恩来进行了汇报。

与此同时,周恩来亲赴长汀,负责调配部队和物资,确保前线作战需求得到充分满足。毛泽东与朱德并肩指挥红军,成功击溃敌军四个团,缴获大批战利品,最终赢得漳州战役的全面胜利。

尽管取得了这场战役的成功,毛泽东并未重返军队指挥职位。这一决定对党和红军来说无疑是一个巨大的缺憾。他的军事才能和战略眼光在当时无人能及,未能继续发挥其军事领导作用,使党和红军在后续斗争中失去了一位杰出的统帅。这一人事安排的影响深远,直接关系到后续革命进程的推进和军事斗争的开展。从历史角度来看,这个决策在一定程度上制约了党和红军的发展潜力,也影响了中国革命进程的推进速度。

在10月,临时中央对周恩来频繁采纳毛泽东的建议感到不悦。随后,在宁都会议上,临时中央决定将毛泽东调回后方,专注于中央政府的事务,同时将军事指挥权移交给周恩来。

在第四次反"围剿"取得胜利后,周恩来抓住战事暂缓的时机,认真考虑了重新启用毛泽东担任军事指挥的事宜。他连续向临时中央发电报,坚持建议恢复毛泽东红一方面军总政委的职务。经过不懈努力,这一提议最终得到了批准。

广昌战役之后,临时中央组建了一个三人小组。在这个小组里,博古主管政治事务,李德掌管军事大权,而周恩来则主要负责监督军事计划的执行。对于这一安排,周恩来曾表示:“李德实际上成了总指挥,我的地位连参谋长都算不上,充其量只是个参谋处长。”

在第五次反"围剿"战役期间,由于李德和博古指挥失误,导致红军遭受重大伤亡,最终被迫实施战略性撤退。

1934年10月,中国共产党领导的主力部队——中央红军,正式踏上了战略转移的征程。

在长征初期,李德因指挥失误被解除了对红军的领导职务,实际指挥权随即转交到周恩来手中。

某日,周恩来专程来到广西龙胜县的一个偏远村庄,探望当时处境孤立的毛泽东。

会面时,周恩来与毛泽东共同商议了如何扭转当前困境的对策。毛泽东毫不避讳地指出,导致红军陷入困境的关键在于领导层的问题,并明确表示:“显而易见,李德已经无法胜任领导职务了。”

毛泽东的提议得到了周恩来的支持。周恩来随即表示:"军事指挥工作还是由你来负责吧。"

周恩来提出建议后,毛泽东回应道:"这个调整影响太大,恩来,你继续主管军事工作,我配合你完成。"

在会议中讨论军事失利及其应对策略时,周恩来表示:“毛泽东在作战方面积累了丰富的经验,他对指挥战争有着浓厚的兴趣。我们应该充分发挥他的这些专长和优势。如果他在前线,能够提出许多有价值的建议,这对战局会有很大帮助。由毛泽东来负责指挥,可能会更加得心应手。”

1934年12月18日,周恩来在贵州黎平主持召开了重要会议。会上,周恩来明确支持毛泽东提出的调整行军路线的建议。经过讨论,会议作出了战略决策:部队在强渡乌江后,将转战敌军控制较弱的贵州地区。这一决定为红军后续的战略转移奠定了基础。

会议结束后,周恩来注意到李德缺席,便主动将会议达成的决议告知他。得知内容后,李德立刻与周恩来发生激烈争执。

看到李德还是这么顽固,周恩来火冒三丈,猛地拍了一下桌子,桌上的马灯都被震得跳了起来,灯也灭了。这一下总算把李德给镇住了。

在采纳了毛泽东的建议之后,红军迅速攻占了贵州的遵义地区。

1935年1月,遵义会议召开期间,毛主席获得了周恩来的坚定支持,成功确立了他在党内的领导核心地位。在军事指挥方面,党中央决定由毛主席协助周恩来共同负责作战事宜。

博古直接向周恩来表达了对这一决策的异议。面对博古的质疑,周恩来情绪激昂地回应:“在中国革命的道路上,毛泽东是不可替代的领导者,唯有他能够指引我们走向胜利。无论是你、我,还是其他人,都无法胜任这一重任!”

周恩来尽管负责军事工作,但对毛泽东始终保持高度信任。很快,中央成立了由毛泽东、周恩来和王稼祥组成的三人军事领导小组,全面接管红军的指挥权。

这一决策实质上强化了毛泽东的权威,同时削弱了周恩来的影响力,原本"毛泽东协助周恩来"的局面转变为"周恩来配合毛泽东"。

面对这一情况,周恩来并未表现出任何不满,反而露出了满足的神情,他微笑着说:"现在问题解决了,以后咱们就能赢得更多战役了!"

在毛主席和周恩来的紧密合作中,中共中央成功应对了多次危机,接连取得了重要胜利。两人在革命斗争中建立了深厚的信任和默契,成为了并肩作战的亲密战友。他们的协作不仅推动了革命事业的发展,也为中共在艰难时期奠定了坚实的领导基础。这种默契和信任,使他们在复杂的局势中始终能够团结一致,共同面对挑战,最终带领党和人民走向胜利。

中华人民共和国成立后,周恩来一直担任国务院总理职务,与毛泽东密切合作,共同处理国家政务。毛泽东对周恩来的工作能力给予了高度信任和肯定,两人之间的革命友谊日益深厚,彼此间的支持与关怀也不断加深。这种紧密的合作关系贯穿了他们的政治生涯,对新中国的发展产生了深远影响。

1965年,毛主席在审阅"九篇文章"时,发现文中提到了周恩来总理的名字。考虑到两人长期以来的紧密合作,毛主席特意在文稿上作出批示,建议删除周恩来的名字。这一决定体现了毛主席对周恩来历史地位的公正评价,也反映了两人之间深厚的友谊。

经过毛主席亲自修订的“九篇文章”,仅限在中央高层几位领导人之间传阅,并未对外公开,甚至没有在党内内部发布。