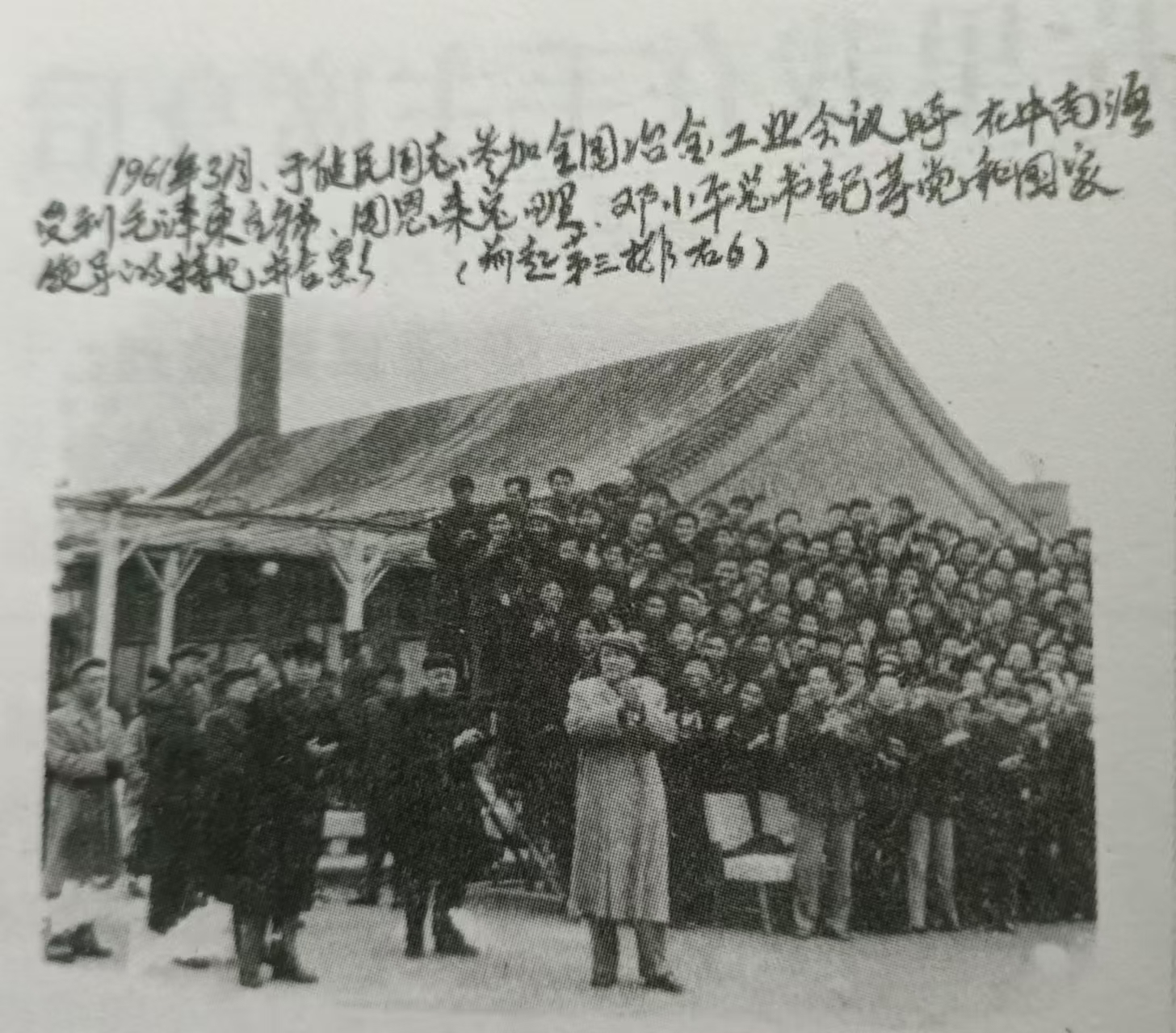

第三排右六为于健民

1958年,国家钢铁工业布局“三大五中十八小”钢厂建设。“三大五中十八小”被毛泽东形象地称为“三皇五帝十八罗汉”,湘钢是这"五帝”之一。在湘潭规划建设一家中型钢厂,不仅是国家建设的需要,很重要的原因之一,就是推动毛主席家乡工业化进程,建设毛主席家乡。在那个火红年代,我与大多数人一样,带着使命、怀揣梦想,来到湘钢。当时国家分配我到钢铁战线,去湘潭建设毛主席的家乡,非常高兴,感觉很光荣!1958年9月底,我从武昌火车站乘车奔向了湘钢。10月3日下午,到湘钢报到。下火车后,步行到湘江边码头,渡江后再步行到岳塘。那时湘潭市没有公共汽车,岳塘区大部分地区都是荒山野岭,条件非常艰苦。报到后,公司分配我到工程处生产计划科当科长。我与大家一样,干劲都很大,白天干一天,晚上继续上班,却感觉不到疲劳。全面兴建湘钢初期,几万人的队伍从全国各地一下子涌进原来不到一千人的岳塘岭、泗神庙等区域,生活条件困难得难以想象。苦战三年、建好湘钢,这一目标鼓舞着大家,建设工地热火朝天。人们放弃节假日休息,没有抱怨、没有不满,目标就是一个,为建设好湘钢而努力。“抢阴天,麻风细雨当好天。大雨不停工,小雨加劲干,好天一天顶三天”生动形象地描述了热火朝天建设湘钢的景象。

1958年7月至1960年12月是湘钢建设的第一个阶段。1958年11月25日钢丝绳试生产,28日打出第一根直径18. 5mm的钢绳,我参加了庆典会。1959年12月25日晚试轧线材,28日上午9时成功轧制出第一捆盘条。当年,线材轧机是苏联援建156项之一,设备是德国二次世界大战赔款给苏联的,制造厂家是德国,属于当时先进设备。随后在1960年,三号焦炉也投产了。在1958年开始到1960年2月这段时间,湘钢是边建设边生产,建成一个,投产一个。那时候没有煤气也没有重油烧钢坯,焦炉投产却没有煤气发生炉,所以只好用烟煤作燃料。三号焦炉烘炉也没有煤气,用煤为燃料进行烘炉。焦炉在1960年2月投产,在这期间湘钢还用土法炼钢。在地上挖个坑,撒上些煤、碳、废铁,就炼成钢。这样的钢产品质量当然是不行的,灰份比正常高了许多倍。在大跃进的岁月里,湘钢建了土焦炉,只炼了几个月就关闭了。随后还在供应处木材场建了一个13立方米的小高炉,外壳水泥结构,后来建设的55立方米高炉是钢结构的炉子。这些大跃进的产物于1961年上半年经过省委批准全部停了下来,我去办的手续。

那些岁月,我最自豪的是,1961年3月参加了冶金工业部召开的冶金系统长远计划会,与毛主席、周总理、邓小平、陈毅、李富春同志合影留念。在这张照片里,第三排右六位置上的那个人就是我。

于健民简介:于健民,1924年6月23日生于山东省莱阳县石桥夼村,1946年在莱东县八路军指挥部武装部担任排长,1948年任中原大学事务长、总务科长,1954年考入中南财经学院(现中南财经大学)工业经济系,1958年10月3日来到湘钢,先后担任过湘钢生产计划处副处长、厂革命委员会副主任、总厂副厂长、厂长顾问等职务,是湘钢艰苦创业、发展壮大的亲历者、见证者。

(于健民口述,公常整理)