第六章 浪漫时期的音乐(1820—1910)

第三节 中期浪漫乐派

向阳光

二、理夏德·瓦格纳

(一)生平事迹

3.壮年时期

1842年4月7日,与明娜返回了阔别六年的故乡——德国德累斯顿,任萨克森王国宫廷乐队指挥;6月22日至7月8日,在波西米亚山区度假时,以格林(J.Grimm)的《德国神话》为蓝本,开始酝酿歌剧《汤豪舍》的草稿;10月20日,歌剧《黎恩济》在德累斯顿歌剧院首演。

1843年1月2日,《漂泊的荷兰人》在德累斯顿歌剧院首演,该剧寓意深远、音乐生动,一般认为是其真正显露水准的第一部作品,由此,使得瓦格纳名声大噪;3月,完成了《汤豪舍》的脚本创作。1844年12月14日,作曲家韦伯的灵柩移葬回德累斯顿,瓦格纳为此创作了《挽乐》(Trauermusik)。

1845年4月13日,完成了《汤豪舍》的总谱创作;7月,在波西米亚度假疗养期间,写成了《纽伦堡的名歌手》的第一份草稿;8月3日,写出了《罗恩格林》的大纲,并于同年11月完成了该剧的脚本创作;10月9日,《汤豪舍》在德累斯顿宫廷剧院首演,该剧从1845年完稿到1875年由瓦格纳自己最后一次指挥演出前,总谱在不断修改。这个时期,他接触到费尔巴哈的“真正的社会主义”和巴枯宁的无政府主义思想。1846年4月5日,在茨温格尔的德累斯顿旧歌剧院第一次指挥演奏了贝多芬的《第九交响曲》。

1848年4月28日,完成《罗恩格林》的总谱创作,全剧通过圣杯卫士的传说故事,探索圣洁爱情与身份认同之间的辩证矛盾关系;6月,加入带有政治倾向的“祖国联合会”,发表了关于君主政体与共和政体的政治言论,并以演说者的身份进行鼓动演讲,呼吁成立民主政体、推翻贵族,论文《德国和他的侯爵们》正是这一时期的产物;10月,草拟了《尼贝龙根的指环》的散文草稿;11月,进入《齐格弗里德之死》的脚本写作,它后来演化为《尼贝龙根的指环》系列乐剧的最后一部《诸神的黄昏》。

1849年,德累斯顿起义时,瓦格纳参加了5月。德累斯顿起义失败后,从5月起,由普鲁士军队掌控局势,瓦格纳作为一个背叛当局的社会名流而被通缉,在作曲家弗朗茨·李斯特的帮助下,途经魏玛逃到瑞士苏黎世,因不祥预感又逃亡巴黎,在一无所获后,于7月又回到了苏黎世。11月,撰写了论文《艺术与革命》(1849)、《未来的艺术作品》(1850)、《艺术与风土》(1850)等艺术哲学论文,并开始了长达12年的流亡生涯。

1850年8月28日,《罗恩格林》在魏玛演出,由李斯特指挥。因瓦格纳被通缉身在瑞士,未能到场。《汤豪舍》和《罗恩格林)》都是从早期歌剧通向乐剧的桥梁,《汤豪舍》还有分曲的划分,《罗恩格林》则更进一步废除了一切与戏剧无关的东西,音乐与戏剧紧密结合,浑然一体;戏剧的象征意义也更为清晰;声乐部分开始从周期性的节奏解放出来,接近于后来几部乐剧中自由风格的旋律。此外,在李斯特的激励下,瓦格纳重拾信心,继续写作《尼贝龙根的指环》的文字脚本。

1851年,瓦格纳完成了最重要的一篇艺术哲学论文之一《歌剧与戏剧》,并在文中系统地勾勒了自己梦想中的歌剧观念,批判性地回顾了歌剧发展的历史。这篇论文奠定了乐剧的理论基础。按照乐剧的理论,戏剧是目的,音乐是手段,手段必须服从目的,戏剧、诗歌、音乐、舞蹈必须紧密结合成为统一的有机体。瓦格纳的最后四部作品包括《尼贝龙根的指环》(四部剧)、《特里斯坦与伊索尔德》、《纽伦堡的师傅歌手》和《帕西法尔》都以乐剧的原则为基础。乐剧作为一部完整的艺术作品(Gesamtkunstwerk),为了照顾整体,必须在一定程度上牺牲个体,即约束构成乐剧的各种艺术。

乐剧最理想的题材是神话,因为神话不仅饶有趣味,而且寓意深长,耐人寻味。神话的寓意是用诗歌来表达的,但诗歌必须用人声唱出来,因为只有音乐可以传达诗意所触发的强烈感情。歌曲必须是婉转自如的,不应该用周期性的节奏来束缚它;应该是自由自在的,不应该从形式上分为宣叙调、咏叹调等等。

歌曲必须有一个由乐队来完成的复调织体,以体现戏剧的“内在动作”(即感情),正像歌词体现“外在动作”(即和感情相结合的明确的思想)一样。乐队音乐必须连续不断地贯穿于一幕之中,从技术上来说,就是要避免复纵线(‖)和完全终止,并不断地移动调中心;还要用主导动机把它统一起来。

主导动机是代表某人、某事或某种思想(或三者兼而有之,如四部剧中齐格弗里德的号声)短小音乐主题,按照它所代表的对象在戏剧中重现、变化重现或有所发展而作相应的重现、变化或发展。如齐格弗里德的号声动机,第一次出现在《齐格弗里德》第二幕的第二场(例80):

少年齐格弗里德在森林中吹号,号声惊醒了巨人发夫纳。号声动机既代表齐格弗里德,又代表他的号声,同时也表现了少年时期齐格弗里德的无忧无虑的欢乐。《诸神的黄昏》序幕开始不久,当齐格弗里德全副武装,女武神布伦希尔德牵着他的骏马从山洞中走出来,齐格弗里德向她告别去莱茵河时,号角动机变得充满英雄气概,表现齐格弗里德已是成长起来的、大无畏的英雄好汉(例81):

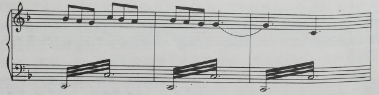

齐格弗里德骑着骏马下山,布伦希尔德站在山崖上俯视着山谷,目送着他。下面山谷里传来齐格弗里德的号声,布伦希尔德倾听着,这时乐队奏出原来的号声动机(例82):

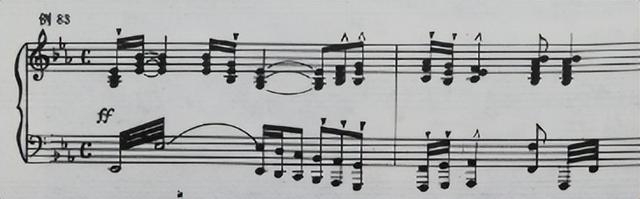

在《诸神的黄昏》第三幕第二场的哀乐中,这个动机在高潮上进来,由乐队全奏,变得非常威严(例83):

最后,这个动机由圆号在小调上吹出,融化在葬礼的哀乐声中(例84):

例84

依据时间顺序,具体来说:1852年,在完成《歌剧与戏剧》后,依次(与故事发生的顺序刚好相反)写作了《青年齐格弗里德》《女武神》《莱茵的黄金》的脚本剧词,并对《青年齐格弗里德》(后更名为《齐格弗里德》)和《齐格弗里德之死》(后更名为《诸神的黄昏》)进行修订,整部《尼贝龙根的指环》的脚本写作宣告完毕。

1853年5月18日、20日、22日,在瑞士苏黎世举行5月音乐。1854年9月26日,完成了《莱茵的黄金》的总谱创作;6月,未等《莱茵的黄金》总谱杀青,瓦格纳又开始了《女武神》的音乐创作。1855年,于伦敦指挥演奏八场音乐会。1856年3月20日,完成《女武神》的总谱创作;9月,进入《齐格弗里德》的音乐写作;在此期间,瓦格纳通过友人介绍,开始着迷于德国哲学家亚瑟·叔本华的学说,其论点对瓦格纳日后的艺术发展和人生观均产生了多方面的影响。

1857年4月,魏森东克特邀瓦格纳全家搬至苏黎世郊区自家别墅的小屋内居住,在与魏森东克一家的接触中,瓦格纳与魏森东克夫人玛蒂尔德之间产生了感情,该段秘密恋情直接导致了《特里斯坦与伊索尔德》的创作;8月,完成《齐格弗里德》前两幕的创作后,就暂时中断《尼贝龙根的指环》之后的音乐写作,转身投入《特里斯坦与伊索尔德》的创作。1858年,为玛蒂尔德的五首诗歌谱曲,创作了《魏森东克歌曲》,这五首歌曲在音乐风格上是《特里斯坦与伊索尔德》一剧的预示性尝试;4月,瓦格纳与玛蒂尔德的私情被妻子明娜察觉,导致了一场严重的情感危机;8月17日,瓦格纳听从了玛蒂尔德的劝告,离开苏黎世前往威尼斯躲避风头。

1859年3月,迁居到瑞士的琉森;8月,完成了《特里斯坦与伊索尔德》的总谱;9月,来到巴黎,为该剧能在当地上演作准备。1860年1月至2月,在巴黎的意大利剧院举行了三场音乐会。1861年通缉令解除后,回到德国,住在威斯巴登的布里希镇。

瓦格纳提出“完整的艺术作品”的理论是有进步意义的,但他在创作实践上并没真正做到这一点,实际上还是乐队占有压倒的优势。他的音乐所以能够动人,主要因为他巧妙地利用精炼的配器和灵活多变的和声,获得了中期浪漫乐派作曲家所追求的丰满的音响。