2025年4月11日凌晨,王力宏一条“钢琴被烧成糖胶”短影像引爆全网。镜头中,他指着焦黑钢琴调侃“心疼琴不心疼脸”,但网友却揪住他脸上烧伤痕迹追问:“这是艺术献祭还是事故?”

一天后,工作室一纸声明揭开反转大戏——钢琴竟是2200元道具,所谓“烧伤”只是特效妆!这场虚实交织风波,暴露不止是吃瓜群众想象力,更是流量阶段下艺术与安全博弈。

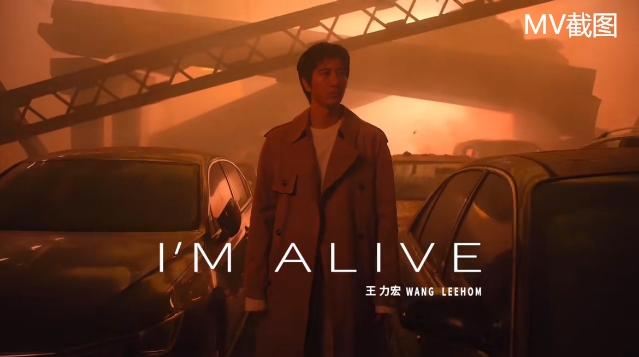

这场“烧琴罗生门”始于王力宏新歌《I’m Alive》MV发布。影像里,火焰吞噬钢琴镜头震撼又悲壮,配合他“烧掉钢琴值得吗”文案,瞬间点燃粉丝情绪。

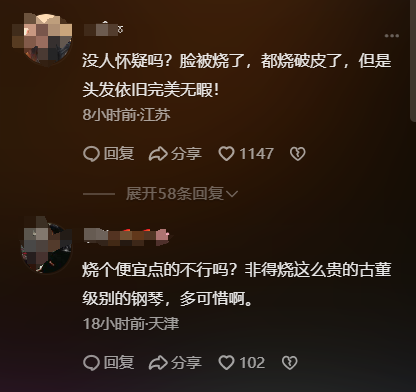

有人扒出“被毁钢琴是价值千万施坦威古董”,有人放大他脸部红斑猜测“二度烧伤”,更有乐评人感叹“这是用生命在创作”。一时间,“心疼钢琴”热度竟压过对艺人安全关注,评论区俨然成大型悬疑推理现场。

直到工作室甩出购买记录,舆论才猛然刹车——那台被烧钢琴竟是网购2200元二手道具,所谓“古董”纯属谣传。声明中还着重:拍摄全程有消防团队驻场,王力宏“烧伤”只是特效化妆,连现场工作人员都安全无恙。

这记“打脸”让网友直呼魔幻:“原来咱们都被MV忽悠!”但更深层疑问浮出水面:为何一场设计好艺术呈现,会被误解成真实灾难?

回看大事发酵过程,会发现公众焦虑并非空穴来风。近年来,谢霆锋拍动作戏窒息、成龙不用替身跳楼等新闻屡见不鲜,明星“搏命营业”似乎成行业潜规则。

当王力宏满脸“伤痕”笑着说“值得”,难免让人联想到“用危险换流量”分歧套路。这种集体敏感,本质上是对娱乐圈安全规范信任危机——毕竟,谁还记得某选秀节目里选手被炸伤耳朵旧闻?

但若抛开阴谋论,这场闹剧恰恰揭示艺术表达困境。导演团队坦言,烧琴镜头无法用特效替代真实燃烧张力,这才选择“实拍+安全管控”。王力宏“自嘲式营销”,或许正是想用戏剧化冲突传递歌曲中“毁灭与重生”主题。只是,当“真假边界”被流量模糊,善意创作也大概被误读成恶意炒作。

更值得玩味是网友“共情错位”。比起艺人安危,大众更热衷于讨论钢琴价值、解密伤痕形状甚至联想专辑彩蛋。”当#王力宏烧伤#登上热搜时,没人关心声明里那句“现场无人员受伤”,只因“艺术家为音乐毁容”叙事更具传播力。

对创作者而言,如何在“追求真实”与“避免误读”间找到平衡?当MV拍摄须要烧琴时,是否该提前标注“专业操作请勿模仿”?对观众来说,面对碎片化信息,是习惯性质疑还是耐心等待事实?毕竟,下一次“反转”来临前,谁都不想再做“狼来”轶事里农民。

结尾互动:

你怎么看待王力宏这次“烧琴分歧”?是艺术必需风险,还是过度营销闹剧?

快来评论区聊聊你看法!

创作声明:

本文是通过查找相关权威文献和资料,梳理成的专业、可靠的内容,全文的数据都是有据可依。

本文旨在用中立态度,客观事实,来描述事件,不涉及任何激进偏颇的观点。图片、素材都是来自真实的素材,本人承诺真实有效。

信息来源:

潇湘晨报:《王力宏脸被烧伤?工作室严正声明》