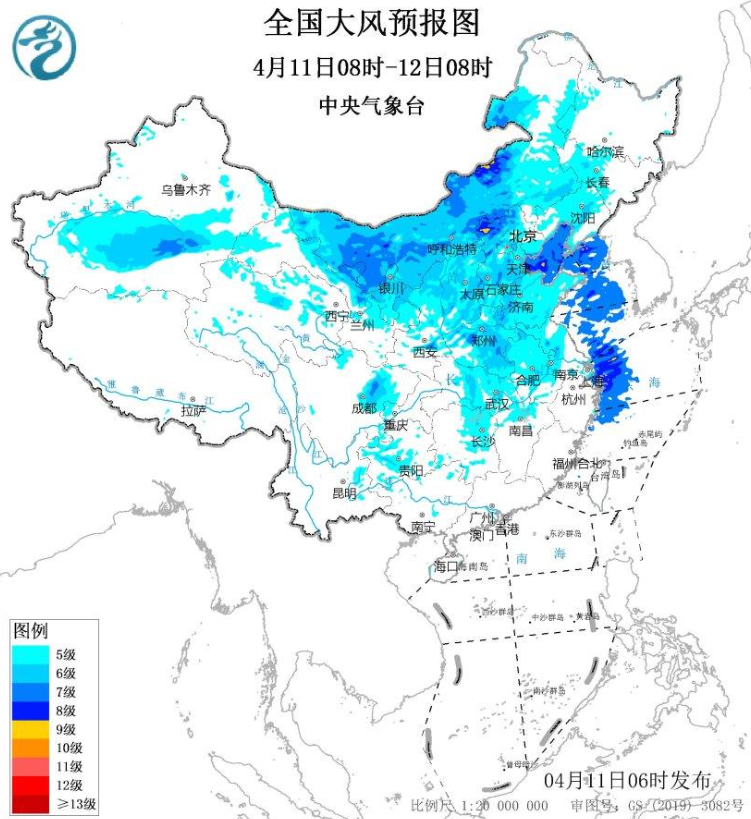

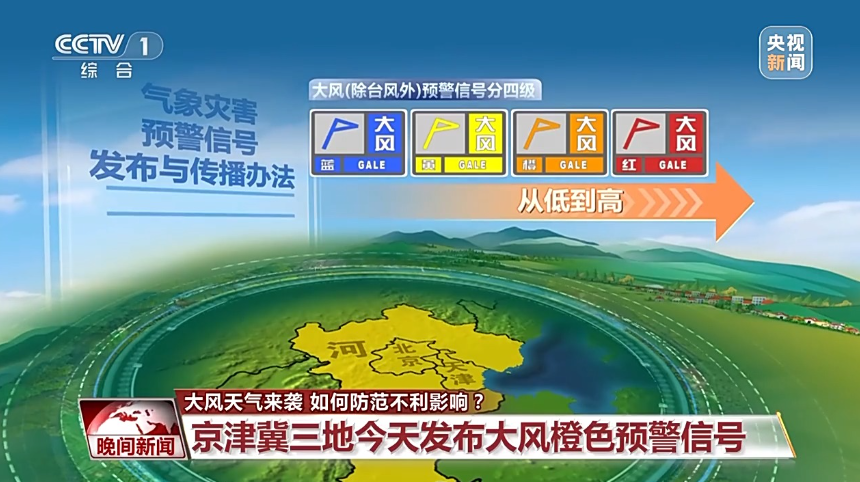

2025年4月11日6点,中央气象台再发大风橙色预警——北京即将迎来近十年来首个全市范围大风橙色预警,局地阵风或达13级,堪比北美飓风强度。

这场大风不仅是对城市应急能力的考验,更是一次回溯历史、反思防灾体系的契机。当市民囤积物资、加固门窗时,一个更深远的问题浮现:面对日益频发的极端天气,我们的城市是否已从过去的教训中真正成长?

一、预警升级背后此次大风预警的特别之处,不仅在于其强度,更在于预警机制的“进化”。

北京市气象台提前24小时发布预警,联动16个辖区同步响应,取消中考体育考试、暂停景区开放、延迟马拉松赛事等举措,均体现出对灾害的主动规避。对比2012年京沪高铁因大风停摆导致40余人受伤的事件,彼时预警滞后、防风设计标准不足的短板已然暴露,而如今“提前部署”成为关键词。

数据显示,北京近十年发布的大风预警中,90%为蓝色级别,橙色预警的稀缺性恰恰凸显其严重性。而此次预警覆盖范围从山区延展至城市核心区,更映射出高楼林立、人口密集的现代城市对气象灾害的敏感度攀升。

二、那些改写城市的大风事件2012年“高铁停摆”一场10级大风迫使京沪高铁紧急制动,暴露出交通设施防风设计仅按“30年一遇”标准的隐患。事后调查发现,实际风速远超预期,倒逼铁路部门修订防风规范。

2023年暴雨洪灾 虽非大风,但其暴露的应急短板与此次事件形成呼应——灾后重建中,排水系统升级、预警响应提速等措施,成为今日大风应对的重要参考。

1974年“断树狂潮”北京紫竹院公园百年古柏被10级阵风拦腰折断,彼时城市绿化以高大乔木为主,如今则逐步替换为抗风树种,并加强定期修剪。

这些事件串联出一条清晰的逻辑链:每一次灾害都在倒逼城市更新防灾标准,但“被动修补”与“主动防御”的差距仍待弥合。

从预警到行动的“最后一公里”尽管预警机制日趋完善,执行层面仍存挑战:

社区隐患:老旧小区空调外机、未加固的广告牌成为“隐形炸弹”,部分物业未能提前排查风险。

民生服务矛盾:外卖平台未调整配送规则,骑手在强风中冒险穿行;部分商圈仅关闭景区,却忽视周边广告牌的安全评估。

公众意识差异:年轻群体通过社交媒体实时追踪预警,而老年群体仍依赖传统信息渠道,易出现防护滞后。

对此,北京市应急办已提出针对性措施:停止户外作业、中小学停课、加强高空坠物排查等,并首次将文化艺术类校外培训机构的户外活动纳入管控范围。

气候危机下的城市未来气象学家指出,此次大风与北极冰川融化导致的极地涡旋不稳定密切相关。2024年全球平均气温较工业革命前升高1.5℃,北京沙尘暴频率较20年前增加47%,均指向气候变化的深远影响37。而城市发展的“副作用”同样不容忽视:玻璃幕墙增加风阻、混凝土挤压绿化带削弱防风能力,这些“人祸”因素加剧了自然风险的破坏力。

未来,城市防灾需向两方向突破:

技术赋能:利用AI预测极端天气路径,动态调整应急预案;

生态修复:扩大防风林带、推广低风阻建筑,从源头降低灾害风险。

结尾:

13级阵风终将过去,但它留下的思考远比呼啸声更持久:当极端天气成为常态,我们的城市能否从“应急响应”转向“韧性生长”?

互动话题:

#你亲历过哪些印象深刻的极端天气?#

#如果给城市防灾能力打分,1-10分你会打几分?#

信息来源:

中国新闻网:《北京将现极端大风,橙色预警建议“非必要不出行”》

央视新闻:《大风天气警惕“狭管效应” 如何排查隐患及时防护?一文了解》