青岛,曾是殖民统治下的城市,却依然绽放如玫瑰。历经风雨,它保持了独特的韵味,成为了一座融合历史与现代,美丽与哀愁并存的独特之城。

一、德意志怀有向东扩张的野心。

1897年11月14日,青岛湾晨雾缭绕,德国远东舰队司令棣利斯立巡洋舰甲板,望远镜中见清军营地炊烟袅袅。他转身对副官言道:“(此处省略具体言语,保持字数限制)”。

当天上午,720名德国海军陆战队士兵登陆栈桥,迅速攻占清军炮台与弹药库。章高元总兵率部撤至四方村,德军已部署克虏伯大炮,瞄准清军营地,棣利斯电告德皇。

三个月后,《胶澳租界条约》正式签署,德国借故取得胶州湾99年租约、胶济铁路修筑权及沿线矿产开采权。德皇威廉二世于波茨坦宫庆祝。

青岛当时仅2000人渔村,德国人却规划雄伟。设计师拉查洛维茨绘棋盘式街道图,规划含港口、铁路、医院、学校及歌剧院,对助手言明。

二、以白银为基础,构建起的殖民乐园,展现了财富累积下的繁荣景象,成为殖民者心中的理想之地。

1900年,青岛迎来总督奥斯卡·冯·特鲁泊,普鲁士贵族海军少将。于青岛山临时官邸,他展新蓝图,在总督府会议上敲桌强调其规划。

德国国库投入1.62亿马克(约1200万两白银),占清政府全年财政收入的15%。特鲁泊总督指挥下,青岛港防波堤入海,胶济铁路铺展,信号山绿树间弥漫啤酒厂麦芽香。

1903年,日耳曼啤酒公司创立。德国酿酒师汉斯·克里斯蒂安记录,十年后该厂年产量达2000吨,成长为亚洲最大的啤酒生产商。

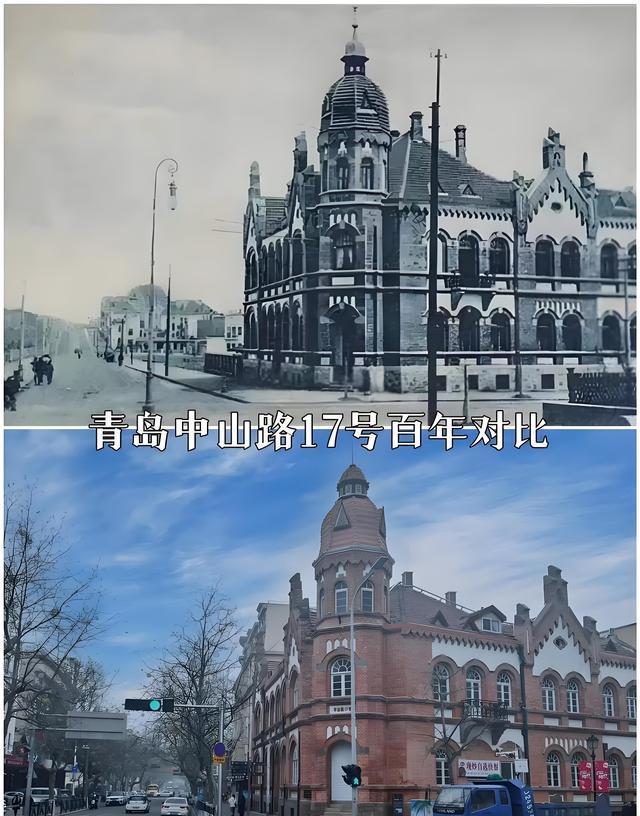

城市规划师将青岛划分为欧人区与华人区。欧人区,红瓦黄墙隐于梧桐间;华人区,棚户则密布于大鲍岛山坡之上。特鲁泊在海军部报告中对此进行了说明。

三、青岛岁月中的总督们

卡尔·罗森达尔,他如同生命中的匆匆过客,短暂出现又迅速消失,留下的仅是那不易察觉的痕迹,证明他曾在此驻足。

首任总督罗森达尔在青岛仅任十个月。1898年雨夜,他立于总兵衙门檐下,望着泥街叹息。他修建了首条柏油路——亨利亲王大街(今广西路),次年因海军部争执被召回柏林。

保罗·叶什克以其铁腕手段著称,担任总督期间,他严格执行政策,确保秩序井然,展现出强大的领导力和决断力。

叶什克任期血腥,1900年派兵镇压高密抗路斗争,致数百村民遇难。他致信德皇述及此事。后总督因伤寒病逝青岛,葬于欧人墓地十字架下。

奥斯卡·冯·特鲁泊被誉为城市缔造者,他专注于城市规划与建设,通过精心设计与实施,推动了城市的繁荣发展,成就显著。

特鲁泊在青岛十年间,主持建造了总督官邸、基督教堂及胶济铁路。1905年,他于信号山南麓奠基新总督府,1911年离任时,青岛已从渔村发展为16万人口的城市。

阿尔弗雷德·麦尔·瓦尔代克,担任末代总督之职。他以其身份在历史中留下印记,职责与时代背景共同塑造了他的角色与影响。

瓦尔代克上任之际,一战阴霾已罩欧洲。1914年11月7日,他于总督府地下室签署投降书,将青岛交予日军,其回忆录中有此记载。

四、驻军与反抗交织成曲,驻军坚守阵地,反抗力量蓄势待发,两者间的互动与冲突,构成了复杂多变的局势。

德国在青岛常驻4000军兵,分布于伊尔蒂斯、俾斯麦、毛奇三兵营。1914年日德战起,守军增至1.07万,仍不敌5万日军围攻,终至弹粮耗尽。

青岛民众持续反抗。1900年,傅二组织抗德义勇队袭铁路工地;1904年,四方机厂工人罢工求改善待遇;1912年,同盟会在青岛起义,虽败却燃革命火种。

德国统治并非坚固不变。胶海关税务司阿理文回忆录提及,他负责建造的胶海关大楼,现今仍立新疆路,默默见证着历史的变迁。

五、玫瑰与荆棘终将告别,它们各自走向不同的命运之路,玫瑰绽放于花园,荆棘则隐于荒野,两者虽曾相依,终需分离。

1914年11月11日,德军最后一批人员登上巡洋舰。特鲁泊立于甲板,凝视着青岛港逐渐消逝,对副官言道:“我们离开了。”

日本占青岛后,拆德纪念碑而留啤酒厂与铁路。1922年中国收回青岛,城市基建领先同期。然红瓦黄墙间,仍回响殖民时期之哀愁。

历史的悖论在于,德国建设客观上加速了青岛现代化,但侵略罪行无法抹去。青岛啤酒誉满全球,胶济铁路连通欧亚,我们铭记:此城之美,源于血与火的洗礼。

附录:德国驻青岛总督之家世背景及生平年谱概览。

奥斯卡·冯·特鲁泊生于1853年,逝于1919年。

家世背景为普鲁士贵族,父为陆军中将,母为容克地主之女。1868年参军海军,1898年担任青岛海军司令,后于1901年晋升为总督。