1927年2月17日,黄埔军校隆重举行了开学仪式。

今年校园里出现了一个新景象——不少女生剪了齐耳短发。这些女生身份特殊,她们是黄埔军校历史上首次招收的女性学员。尽管当时存在诸多反对声音,但军校还是坚持招收了这批女学员,开创了军事教育的新局面。

在众多年轻貌美的女学生中,孟庆树以其明亮的眼睛、洁白的牙齿和优雅的气质显得格外突出。

孟庆树这个名字对很多人来说并不熟悉。她年轻时,年仅16岁就加入了革命队伍,是我国女性解放运动的早期推动者。在大革命遭遇挫折后,孟庆树选择去苏联深造。正是在那里,她与王明相识,并最终结为夫妻。

1956年,王明因病情恶化前往莫斯科就医,妻子孟庆树带着家人一同随行。自此之后,孟庆树便一直留在国外,直到离世也未曾重返故土。这一现象背后究竟隐藏着怎样的原因?孟庆树的人生轨迹如何?她与王明之间又有着怎样的过往?这些疑问值得深入探讨。

【出生名门,不爱红妆爱武装】

孟庆树于1911年出生在安徽寿县的一个中医世家。她的父亲、祖父、外祖父和舅舅都从事中医行业,因此家庭条件优越,家教严格。

张树侯是孟庆树祖母的弟弟,早年加入同盟会。他坚定支持反帝反军阀,积极倡导性别平等,是一位胸怀大义、见识卓越的革命志士。

孟庆树在早年就受到深刻的思想熏陶,年幼时心中便萌发了革命理想,立志要成就一番事业,丝毫不逊色于任何男性。

1923年,中国共产党在寿县小甸集建立了首个农村党支部,标志着安徽省农村革命工作的开端。这个支部的成立,就像在漆黑的夜晚中点燃了一盏明灯,不仅为寿县的未来指明了方向,也体现了孟庆树坚定不移的革命信念。这一事件在当时的农村地区具有里程碑意义,为后续的革命活动奠定了坚实的基础。

1925年,孟庆树正式成为共产主义青年团的一员。到了第二年春天,他离开家乡,前往上海,进入上海大学附属中学继续学业。

在求学阶段,孟庆树承担了共青团交付的职责,前往工人夜校担任教员,负责指导不识字的女性职工学习文化知识。她不仅教授基础读写技能,还向她们传播革命理论,并普及女性独立与解放的思想。

1926年11月,黄埔军校在武汉设立了分校,面向武汉及全国进行招生。

武汉分校打破了传统限制,首次允许女性报名入学。只要具备中学学历,通过笔试、面试和体检,就有机会被录取。这一政策为孟庆树提供了难得的机遇。

她报考了黄埔军校的招生选拔,通过了一系列严格的考核,最终成功被录取为该校学员。

1927年,孟庆树告别故土,启程前往武汉。自此,她始终活跃在革命斗争的最前沿,再未重返出生地。

黄埔军校是革命人才的孵化基地,这里管理严格,革命气息浓厚,各种新思潮不断涌现。孟庆树在校期间系统学习了军事理论,接受了严格的实战训练,这些经历为她日后的革命事业打下了坚实基础。

不过,这次的学习过程很快就中断了。

1927年7月,汪精卫公开宣布反对共产党,武汉局势迅速恶化。为了保护革命力量,中共中央决定暂避锋芒,将军队撤退到南昌,并在那里组织了一次武装起义。

在局势动荡之际,武汉分校提前结束了课程,女生队也随之解散。孟庆树离开学校后,被分配到部队的军医处担任护士,并随部队前往九江。

1927年11月,孟庆树被组织派遣到莫斯科的中山大学进行深造。

莫斯科中山大学是孙中山推行联俄政策时创办的一所特殊教育机构,专门为中国革命培养理论人才。这所学校吸引了大量来自中国的革命骨干,他们通过严格的考试或组织推荐来到这里,跨越千山万水,学习当时最前沿的革命思想和理论。

在这所仅存续五年的学校中,培养了一批杰出的革命者,包括王稼祥、杨尚昆、夏曦、博古、张闻天和王明等人。他们被统称为“二十八个半布尔什维克”,而孟庆树也是这一群体中的一员。

孟庆树在莫斯科中山大学学习了一年多。这段时间里,她结识了未来的终身伴侣王明,并由此踏上了充满挑战的革命道路。这段经历不仅改变了她的个人生活,也为她日后的革命事业奠定了基础。在中山大学的学习和交往,成为她人生的重要转折点,开启了她投身革命的新篇章。

【投身革命,与王明喜结连理】

孟庆树进入莫斯科中山大学学习时,年仅16岁,正值青春年少。

她长相出众,眉眼精致,身段匀称,姿态挺拔。由于从小受到优质教育,她在同学中显得言谈得体,举止从容,是学校里公认的气质美人,被誉为“校园女神”。

孟庆树的出众魅力引来了众多仰慕者,23岁的王明也是其中之一。当时,王明不仅是学校学生公社的主席,还深受副校长米夫的器重,在同学中声望极高。

面对王明的表白,孟庆树并未接受。她心里对王明仅存尊重,并无其他情感。此外,王明的身高不足一米六,这一点也让孟庆树难以产生好感。尽管如此,王明并未因此退缩,反而更加执着地追求。

1928年6月,中国共产党第六次全国代表大会在莫斯科秘密举行,会议的组织工作由莫斯科中山大学负责。鉴于会议的重要性,副校长米夫决定从熟悉的学生中选拔工作人员,并将这一任务交给王明。王明随即选定了孟庆树来承担这项工作。

尽管这次机会是王明争取来的,但孟庆树的表现同样出色。他在大会的各项事务中展现出极高的能力,处理得井井有条,丝毫不显慌乱。

在这次重要会议上,孟庆树作为正式代表参与了讨论,这一经历为她投身革命事业的个人历程增添了重要的一笔。她的出席不仅体现了组织对她的信任,也展现了她在这个历史性时刻所扮演的关键角色。这一事件成为她革命生涯中值得铭记的里程碑,彰显了她在革命运动中的重要地位和贡献。

中共六大召开后,孟庆树对王明的看法发生了显著转变。王明作为共产国际信赖的干部,未来发展前景广阔。他们拥有共同的革命理想,未来能够在事业上互相支持,携手并进。

出于谨慎,孟庆树决定先和王明接触看看,暂时保持普通关系。那时候,她还没想好要不要和他走到结婚那一步。她选择采取观望态度,先了解一下对方再说。

1929年3月,王明从莫斯科返回中国,随后被组织安排到中共上海沪东区妇委会任职。与此同时,孟庆树则被派往其他地区工作,两人因此分居两地。

王明最近的日子过得挺苦的,他在莫斯科的恋人孟庆树总能看到他写的那些充满爱意的诗。不过,这种状态很快就结束了。

1930年年初,孟庆树结束了在莫斯科中山大学的学业,被派往上海从事妇女工作。王明得知这一消息后异常欣喜,随即展开了对孟庆树的积极追求。他多次约孟庆树一同观影、共进晚餐,还经常邀她一起散步、游览公园,借此机会拉近彼此距离。

王明因沉迷于感情生活,导致工作中频频出错,屡次受到领导的指责。看到这种情况,原本就对这段关系有所顾虑的孟庆树,更加动摇了对王明的感情。她逐渐有意与王明保持距离,将全部注意力集中在自己的工作中。

为了掌握纺织女工的真实处境,她频繁深入生产一线,在怡和、恒丰、永安、三新等几家大型纺织厂参与劳动,借此机会观察和记录工人的实际工作状况。通过这种直接的接触方式,她得以深入了解纺织女工的生活状态和工作环境。

1930年7月,孟庆树在上海龙华看守所被捕入狱,这让王明非常焦急。他冒着暴露身份的风险,三次乔装成三轮车夫,与孟庆树的二叔孟之涵一同前往监狱探望她。他们的到来给在狱中的孟庆树带来了极大的支持和鼓舞。

在困境中,孟庆树终于看清了王明对她始终如一的情感。这份坚定的爱让原本犹豫不决的她逐渐坚定了信心,开始向王明靠近。经过四个月的监禁,孟庆树在组织的帮助下得以获释。重获自由后,在二叔孟之涵的见证下,她与王明正式结为夫妻。

在动荡不安的政治环境中,孟庆树和王明始终相互扶持,共同面对各种挑战,他们的婚姻持续了44年,始终保持着深厚的情感。

【并肩作战,不愿回国埋骨他乡】

王明和孟庆树结婚后,感情深厚,生活甜蜜。王明依然保持着写情诗的习惯,时常创作诗句赞美妻子的美丽,抒发对她的爱意。孟庆树则喜欢用“白劳克夫”来称呼王明,这个词在俄语中代表玫瑰,恰如他们之间芬芳甜美的爱情。

刚步入婚姻殿堂的王明夫妇,事业并未因婚礼而停滞。受到婚姻生活的激励,王明的创造力尤为突出。在婚后仅两周内,他便迅速完成了长达六万余字的《两条路线》意见书,展现了他高效的写作能力。

孟庆树根据组织安排,主要负责机关内的妇女事务工作。她被派往机关任职,专门处理与女性相关的各项事宜。

她不仅出任了中共江苏省委妇女部长和中央巡视员的重要职务,还在繁忙的工作之余,精心照顾王明的起居生活。

1931年10月,王明以中共驻共产国际代表的身份,与孟庆树一起悄然前往莫斯科。

1932年初,王明与孟庆树迎来了女儿王芳妮的诞生。在此期间,直至全面抗战开始,他们始终留在国外,未曾返回中国。

1937年11月,中国正深陷抗日战争的烽火之中。此时,身在莫斯科的王明和孟庆树决定将女儿托付给共产国际的领导人季米特洛夫照看,随后便立即启程返回祖国,投身于抗击侵略者的斗争。

下个月,中共在武汉设立了长江局,王明被任命为书记,周恩来担任副书记。孟庆树则负责妇委会的工作,同时兼任民运部妇委会主任。

1938年5月底,孟庆树与邓颖超共同前往庐山,出席了“战时妇女工作讨论会”。在这次会议上,孟庆树凭借其卓越的革命激情和出色的组织才能,与邓颖超、史良、李德全一同被推选为妇女指导委员会的核心成员。

这份工作表面上看很体面,实际上需要承担的任务量相当大。

为了充分调动全国女性参与抗战,彰显“妇女力量不可忽视”的重要影响,妇女指导委员会迅速将工作范围扩展至全国各个地区,致力于全面发动全国女性投入抗战。这一举措直接导致孟庆树的任务量大幅增加。

她肩负着双重任务:一方面要培养女性干部和医疗救护人员,另一方面还要深入农村,向妇女们传播新思想。通过教育培训,她致力于提升农村妇女的能力和素养,激励她们主动参与抗日救国事业。

作为战时儿童保育会的重要成员,孟庆树承担了救助战区儿童的重任,负责将他们转移到安全的后方。在抗日战争期间,该组织共救助了近三万名儿童,成为全国范围内最显著的儿童救助机构之一。

抗日战争期间,孟庆树的政治参与度达到顶峰。她与众多女性运动领袖共同推动,激励中国女性投身国家事业,在战场上提供支援服务。

在抗战期间,这些女性积极筹集物资、照顾伤兵、收容失去家园的孩子。她们以看似脆弱的身躯承担起国家和家庭的重任,成为革命队伍中不可或缺的一部分。通过她们的辛勤努力,为抗战事业储备了必要的人员和物资,为最终的胜利奠定了坚实基础。

1939年,王明与孟庆树的次女王丹芝降生。

孟庆树当时全力参与女性争取政治权利的活动。

1945年10月,孟庆树和王明的家庭迎来了新成员,他们的次子王丹金出生了。

那年12月,王明被任命为中央政治局研究室负责人,他的核心任务包括法律研究和宪法草案的起草工作。

1946年,中共中央组建了一个专门研究法律问题的机构,由王明和谢觉哉共同负责领导工作。这个委员会的主要任务是探讨和研究与法律相关的各项事务,为新中国的法制建设奠定基础。两位负责人在当时都具有丰富的革命经验和理论水平,能够有效推动法律研究的深入开展。这一机构的成立,标志着中国共产党开始系统性地重视法律工作,为后续的立法和司法实践提供了重要的理论支撑。

1948年,孟庆树随同丈夫加入了中共中央法律委员会,担任王明的副手,在工作和日常生活中给予他全面的协助与支持。

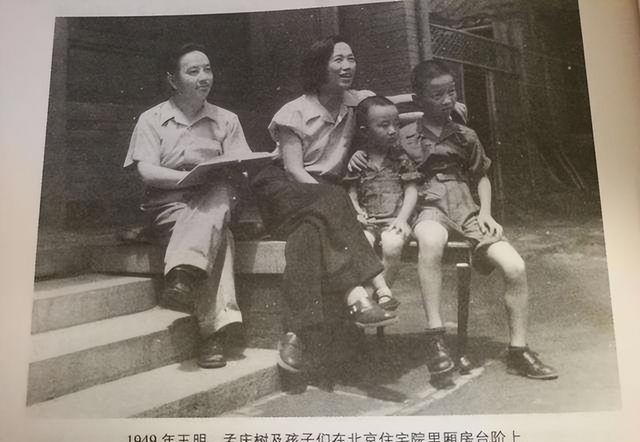

解放战争即将结束之际,这对夫妇携子女及父母迁居京城,全家老少在传统四合院中享受了一段难得的和睦安详时光。

可惜好日子没过多久,王明在忙于为新中国起草法律的过程中,身体突然出了问题。经过医院详细检查,发现他同时患有肝脏、胆囊、心脏和消化系统等多种疾病,这些病症不仅种类多,而且发展迅速,情况相当严重。为此,他不得不频繁进出医院接受治疗。

1950年9月,王明向中央提交了一份申请,希望前往苏联接受治疗。中央经过研究,认为苏联的医疗水平较高,有利于王明的康复,因此批准了他的请求。

王明在苏联接受了长达三年的医疗治疗。在这段期间,孟庆树始终不离不弃地陪伴在他身边,悉心照料,直至王明的健康状况逐渐改善。

1953年底,王明与孟庆树一同返回北京。回国后,王明继续在法制委员会任职,而孟庆树在照顾他的同时,也全身心投入工作。

1955年10月,王明因旧疾复发入院治疗。他向周恩来总理提出前往苏联就医的请求,总理批准了他的申请,并为其安排了专机。

1956年1月30日,孟庆树携同丈夫及家人,搭乘专机飞往莫斯科。此次旅程标志着她第四次踏上苏联的土地,同时也意味着她与祖国永别的时刻。

孟庆树抵达苏联后,长期担任王明的专职医生和护理人员,几乎全天候地照料他长达二十年。在这段时间里,他们的三个子女逐渐成长,选择加入苏联国籍,并在各自领域取得了职业成就。

尽管孟庆树无微不至地照料并始终陪伴在侧,疾病却依然无情地继续肆虐。

1974年3月,王明在莫斯科去世,终年70岁。九年后,72岁的孟庆树也离世。他们被安葬在莫斯科郊外的新圣母公墓,长眠于此,永远相伴。

孟庆树,这位杰出的女性权益倡导者,最终在远离故土的地方安息。尽管她的离世令人感到惋惜和感慨,但可以确信的是,她对自己的人生选择并无悔意。

面对两难抉择,孟庆树最终选择留在苏联。一方面,她不忍心丢下重病的丈夫独自回国;另一方面,已经取得苏联国籍的子女也需要她的照顾。这种决定看似艰难,实则符合人之常情。在家庭责任面前,她选择了兼顾丈夫与子女的需要,而不是单纯考虑个人去向。这种选择反映了传统家庭观念对她的影响,也体现了一个女性在特殊历史时期的无奈处境。

尽管存在争议,但孟庆树无疑在中国女性权益推进过程中扮演了重要角色。作为妇女解放事业的关键人物,她以坚定的立场和积极的行动,为推动中国女性社会地位的提升做出了不可忽视的贡献。她的工作不仅在特定历史时期产生了深远影响,更为后续的妇女运动奠定了重要基础。孟庆树的领导才能和组织能力,使她在众多妇女运动参与者中脱颖而出,成为那个时代最具代表性的女性领袖之一。

在历史的风口浪尖,她与邓颖超、何香凝、刘清扬、缪伯英等先驱并肩前行,勇敢地投身于妇女解放的浪潮之中。她们以坚定的信念和不懈的努力,为国家的安宁与进步贡献了自己的力量。

这些女性的事迹应当被永远记住。她们的贡献和牺牲不应该被历史遗忘,每个人都该了解她们的故事。她们用行动证明了女性的力量,展现了无畏的精神。无论是过去还是现在,她们都是值得我们敬仰的榜样。让这些伟大的女性成为激励后人的力量,让她们的名字永远铭刻在人们心中。她们用实际行动诠释了什么是真正的勇气和担当,她们的精神将永远指引着我们前进。