近期,星尘智能(深圳)有限公司迎来了一次重要的工商变更,其股东阵容中新增了一位重量级成员——上海云玚企业管理咨询有限公司,该公司隶属于蚂蚁集团。与此同时,星尘智能的注册资本也有所增加,从原本的约204万人民币提升到了约210万人民币。

星尘智能自2022年12月成立以来,一直由法定代表人来杰领航。公司的业务版图覆盖了智能机器人的研发、销售以及服务消费机器人的制造等多个领域。

此次工商变更后,星尘智能的股权结构更加多元化,除了来杰和北京锦秋私募基金管理有限公司外,新增的上海云玚企业管理咨询有限公司也成为了其重要的股东之一。

这家聚焦人形机器人研发的企业,计划将大模型与机械运动深度融合,目标直指家庭服务、工业协作等场景。而在此之前,特斯拉Optimus、小米CyberOne已掀起全球人形机器人热潮——据IDC预测,2025年全球具身智能市场规模将突破500亿美元,中国占比超30%。

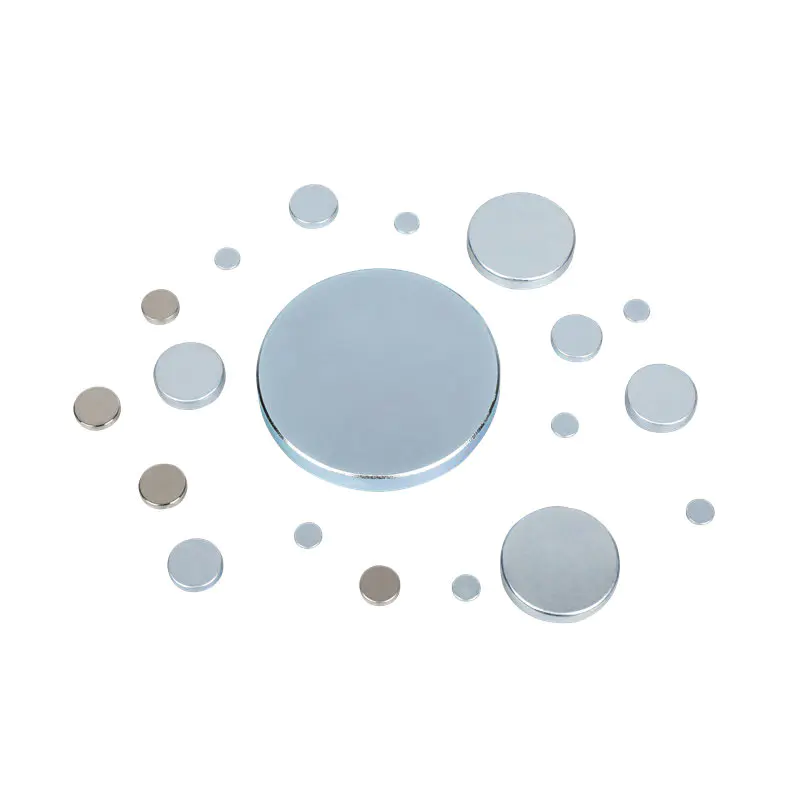

资本与技术的双重推动下,具身机器人正从实验室走向量产。但鲜少人注意的是,这场革命的基石之一,竟是看似平凡的磁性材料。

具身机器人的“心脏”:磁性材料质量决定天花板一台人形机器人约需50-100个精密电机,每个电机都依赖高性能磁性材料提供动力。以Optimus的关节电机为例,其钕铁硼磁材需满足三大极限要求:

精度:磁体尺寸公差需小于0.01毫米,确保电机扭矩稳定;

一致性:批量生产磁材的磁通量波动需控制在±2%以内;

耐久性:10万次循环负载后磁性能衰减不超过5%。

磁性材料的质量直接决定机器人的寿命与可靠性。”一位行业专家指出,“若磁材存在微裂纹或成分不均,可能导致电机过热、动作失准,甚至引发安全事故。”

质量挑战升级:传统检测为何“力不从心”?传统磁材检测依赖人工目检或简单仪器测量,但面对具身机器人的严苛标准,这一模式已显疲态:

精度不足:人工目检极限精度约0.1毫米,难以识别微米级缺陷;

效率低下:一名质检员每小时仅能检测200片磁材左右,无法匹配量产需求;

数据缺失:缺乏全流程数据记录,难以追溯问题批次,合规风险高。

这正是杭州升恒科技等企业的机会——其研发的AI视觉磁材检测系统,通过多光谱成像与深度学习算法,实现微米级缺陷识别,检测速度最高达700片/分钟,且数据实时上传云端。

中国方案:用“像素级精度”卡位全球供应链在浙江某磁材工厂,升恒科技的设备正24小时运转:

动态检测:自动识别磁材崩边、气孔、厚度偏差,瑕疵剔除率99.9%;

柔性适配:快速切换检测规格,适配机器人电机、医疗设备等多场景需求;

成本优化:单台设备年省人力成本80万元,废品损耗减少200万元。

中国制造的技术突围,从来不只是宏大叙事,更是对细节的极致掌控。 或许未来某天,当星尘智能的机器人走进千家万户,它的“心脏”里跳动的,正是中国技术定义的精度与可靠。

#具身智能 #磁性材料 #工业革命 #中国精度