中国北方,一向都是外夷的属地,历代相沿,多次变动。

唐朝初年,突厥最为强大,后来,突厥分裂,回鹘、奚、契丹三族轮流坐庄,到了唐朝末年,契丹逐渐成了这一地区的老大。

契丹是鲜卑族的一支,散居在潢河两岸,他们乘唐朝衰落之机,逐渐扩大地盘,成为北方的强国。契丹国分为八个部落:皆利部、乙室活部、实活部、纳尾部、频没部、内会鸡部、集解部、奚嗢部。每个部落设酋长一名,称为大人。并且公推一位大人为领袖,统辖八部。

领袖实行轮换制,三年为一届,领袖换届以民主推荐产生,不得武力争夺。

唐朝末年,耶律阿保机担任八部统领。

阿保机擅长骑射,足智多谋。北方地域辽阔,人口却很稀少,所以,阿保机经常乘虚跑到中原来,攻城略地,掳走中原的百姓。然后,逼迫他们开垦荒地,种植庄稼,数年之后,居然禾麦丰收,人口剧增。

阿保机是一个很有能耐的人,他在契丹整治城郭,立官建制,一切都仿效中原幽州的制度,称新城为汉城,让汉人集居在那里。

从中原掳过来的汉人住在这里,很有一种亲切感,似乎有些乐不思蜀。阿保机听汉族人说,中原的君主都是世袭制,老子传给儿子,儿子再传给孙子,代代沿袭。因此,他霸道地对各部落说,咱们契丹也要像汉人那样,领袖不再轮流坐庄,实行世袭制。他推翻了三年一换届的旧制,在契丹领袖的位子上,一坐就是三届九年。

八大部落都有意见,阿保机便对八大部落的大人说:“我在任九年,所得汉人有数万之众。这些汉人都居住在汉城。如果你们有意见,那我们就各走各的,我到汉城去做首领,你们想怎么样,就怎么样,悉听尊便。”八大部落的大人爽快地答应了。

阿保机便迁居到汉城,在那里训练军队,打造兵器,攻城掠地,四处扩张。

党项在汉城的西面,耶律阿保机想将党项的地盘占为己有,便率兵打上门去。

螳螂捕蝉,黄雀在后。当阿保机眼盯着党项的地盘时,东方的室韦部落也在打汉城的主意。阿保机率兵攻打党项之时,室韦部乘虚而入,出兵袭击汉城。

正当汉城百姓一片恐慌之时,有一人挺身而出,率领众人开城迎敌,击败了室韦部众,并且还追杀了二十余里才收兵。

这位英雄是个女人,她就是阿保机的妻子述律氏。

述律氏名平,小名叫月里朵,是回鹘人的后代。别看她是女流之辈,却是巾帼须眉,不仅人长得漂亮,而且还有勇有谋,阿保机称雄北方,述律氏在幕后出了不少力,阿保机的很多决策,都是述律氏的主意。这次阿保机兵发党项,将守城的任务就交给她。当室韦部打过来的时候,她从容应战,率众破敌。

阿保机听说室韦部袭击了他的老窝,率兵回援时,室韦部早已被述律氏率众击败了。

阿保机是一个很有野心的人,有心要统一北方,但却又没有好的办法,便征询述律氏的意见。述律氏果断地说:“杀掉各部落的大人。“杀掉各部落的大人?”阿保机吃惊地看着述律氏。

“害怕了?”述律氏逼视着阿保机。

“我耶律阿保机怕谁了?”

述律氏笑着说:“那就动手吧!”

“你以为是杀死几只蚂蚁呀,说得那么轻巧?”

述律氏只是笑。

“你有妙策?”阿保机满怀期待地问。

于是,述律氏给阿保机献出一计。

原来,汉城盛产盐、铁,八部落吃的食盐,都要汉城供给,述律氏让阿保机以召开食盐供应会为由,将八部落的大人引诱到汉城来,然后将他们统统除掉。

阿保机派人给八部落送信,说从今以后,食盐供应要限量,请各部落大人与会,不到会者,停止该部的食盐供应。这一招非常厉害,以食盐相要挟,八部落的大人不得不来。

各部落的大人到了汉城,没有一个人活着回去。

阿保机干掉八部落的首领后,分兵攻打八部落。八部已失首领,无力抵抗,全都俯首听命,拥戴耶律阿保机为国主。阿保机并吞八部,统一北方。

晋王李克用在世的时候,听说梁将篡夺了唐朝天下,想借助契丹兵的力量讨伐逆贼,派人去见耶律阿保机,要与契丹联盟。

阿保机率兵三十万来会李克用,到达云州东城,李克用亲自出城迎接,设盛宴欢迎耶律阿保机,两人结拜为兄弟,约定共同举兵抗击梁国。临别的时候,两人互赠礼品。后来,朱温篡唐做了皇帝,阿保机投入朱温的怀抱,献名马、貂皮,请求朱温给予册封,将结拜大哥李克用抛到了九霄云外。朱温当时向阿保机提了一个条件,就是要阿保机消灭晋国。任务完成了,许诺册封为甥舅国。

李克用得到这个消息后,气得大骂阿保机是混蛋,誓报此仇。可惜在他有生之年,一直没工夫找阿保机算账,临死的时候,交给李存勖一支箭,嘱咐他要灭掉契丹。

李存勖继位之后,打算先扫平河北,由于担心阿保机在背后捅刀子,便给阿保机写信,仍然称他为叔叔,称述律氏为叔母。

李存勖讨伐燕国,刘守光曾派参军韩延徽去契丹搬救兵,阿保机不肯发兵,却留住了韩延徽,让他向契丹称臣。韩延徽死活不干,阿保机一怒之下,罚他喂马。

述律氏慧眼识人,她认为,韩延徽守节不屈,是个大忠臣,建议耶律阿保机对韩延徽以礼相待,不要让他去做那种粗活儿。

阿保机召见韩延徽,而且相当客气,向他询问治国之道,讨论军国大事。韩延徽对答如流,喜得耶律阿保机手舞足蹈,从此待韩延徽如上宾。

韩延徽感阿保机的知遇之恩,全心全意地为他做事。为他出谋划策,帮他策划收复党项、室韦各部落;又创造文字,制定礼仪,设置官号,一切法度,番、汉各占一半,尊阿保机为契丹皇帝。

阿保机自称天皇王,让妻子述律氏做天王皇后,改元天赞。

阿保机以他居住的地方为姓,叫作“世里”,翻译成汉文,就是“耶律”二字。耶律阿保机另在汉城北方营造城邑宫室,称为“上京”。并在上京附近建造了很多高楼,作为往来的牧民登高休息的地方。

拜日崇鬼是当地的风俗,每逢朔望,老百姓都要面向东方拜日。这是梁朝贞明二年(916)间的事情。

韩延徽偷偷跑回幽州探望家人,顺便到太原拜见李存勖。李存勖留他做幕府,后来,燕将王缄私下告诉李存勖,说韩延徽是个反复无常的小 人,不可重用。

李存勖也起了疑心,对韩延徽的态度有些冷淡。韩延徽看出了其中的隐情,借口回家探望母亲,又回契丹去了。

耶律阿保机失去了韩延徽,就像瞎子失去了拐杖一样,听说韩延徽又回来了,大喜过望,命韩延徽为宰相,叫他政事令。

韩延徽给李存勖写信,解释他回契丹的原因,说都是王缄从中捣鬼。并表示,只要他韩延徽在,契丹就不会南侵,只是他的老母还在幽州,请李存勖开恩关照,他不会忘记晋王的大恩大德。

李存勖果然不负所托,让幽州的长官经常去探望韩延徽的母亲,问寒问暖,照顾得无微不至。

韩延徽并没有履行诺言。

贞明三年(917),李存勖正从河北归来,接连从北方传来惊人的警报:号称铜墙铁壁的北方重镇新州(河北涿鹿)换了主人。

新州的主将是李存勖的弟弟李存矩,这个人不但傲、懒,而且不务正业,平时啥事都不想做,就连批改公文的事情,也让老婆代办。这样的统帅,在战士当中的威信可想而知。

李存勖率大军在魏博前线打仗,后勤供应量非常大,尤其是战马的消耗,新州是出骏马的地方,他就几次催促李存矩向前线运送战马。

别看李存矩平常吊儿郎当,可这支援前线的事他却不敢马虎,他又是抓壮丁,又是征马匹,忙得不亦乐乎。

养马不是养鸡,急不来,由于多次征调,民间的马匹已经不多。李存矩不管这些,还是一个劲儿地往死里催,不说老百姓被他逼得走投无路,就是手下的一些人也快被他逼疯了。

副将卢文进觉得在李存矩的手下确实混不下去了,于是发动兵变,杀了李存矩,率众跑到契丹去了。

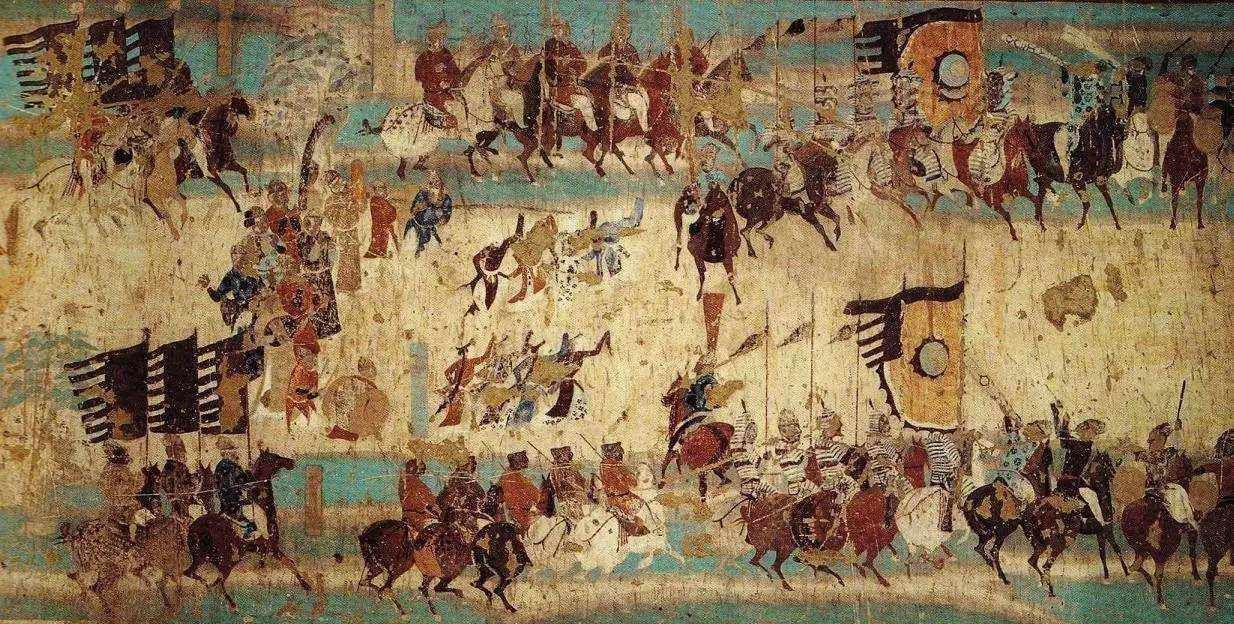

契丹主耶律阿保机统一了北方后,正嫌自家的地盘小,想向南方扩展而没有找到机会,见卢文进投怀送抱,自然是非常高兴,便让卢文进做向导,亲率三十万契丹大军,占领了新州。

李存勖得知契丹人犯境,攻占了新州,急调幽州节度使周德威率兵迎战契丹军。

周德威虽是晋国名将,南征北讨,立过不少汗马功劳,只是年纪大了,锐气难比当年,率兵来到新州城下,见契丹兵凶悍异常,心生退意。后来,又听说契丹皇帝耶律阿保机亲率三十万契丹兵前来接应,更是心惊。周德威只有三万兵马,难与凶悍的三十万契丹铁骑相抗衡,好汉不吃眼前亏,只得下令撤退。谁知行至半途,漫山遍野的契丹兵迎面而来。契丹兵南下的目的,就是杀人放火,抢掠财物,见前方有晋军,如饿狼般扑了过来。

晋军很少见到如此阵势,已是先惧三分,队伍顷刻间就冲得七零八落。仓促之间,周德威也组织不起有效的抵抗,只带了数千兵马突出重围,逃回幽州。

周德威历经大小几十余战,这一战败得最惨。

契丹兵一直追到幽州城下,将幽州城团团围住,声言有百万大军。耶律阿保机号称的百万大军,以及史书上记载的三十万铁骑,恐怕都有不少夸张成分。契丹兵当时基本上都是骑兵,一般来讲,一个骑兵配备三匹战马轮流使用,而且,契丹人打仗,从来没有自带粮食的习惯。他们的供给全靠抢劫而得,走到哪儿,抢到那儿。如此多的人马,即使契丹人很能抢,恐怕也没地方去抢。

周德威虽然兵力有限,严防固守倒还是真有一套。

契丹兵见久攻不下,便挖掘地道,欲从地下进攻。周德威便命士兵沿城墙挖一条深沟,灌上水,契丹的地道掘过城墙,过不了深沟,一旦挖通了深沟,人还没有从地道里钻出来,水就先灌进去了,水淹老鼠洞,连尸体都找不回去;契丹兵架起云梯攀城,周德威就命士兵用大粪、滚水甚至铁水招呼他们,契丹兵鬼哭狼嚎,一次一次地爬上城墙,又一次一次地滚落城下。

契丹兵望城兴叹,始终难越雷池一步。两军相持三个多月,周德威只是坚守不出,契丹人也奈何不了他。

契丹人南侵,李存勖命李嗣源、阎宝、李存审等率七万兵马去支援 幽州。

李嗣源同李存审商议,说契丹兵擅长野战,而我军则善于利用险要地形作战,他建议选择从山路前进,偷偷向幽州靠拢。即使在途中遇到契丹兵,也可以据险而守。李存审拍手称善,于是率领将士们走山路,翻越大防岭,向东疾进。

李嗣源和养子李从珂率三千骑兵做先锋,轻装上阵,一路急行军,当队伍走到距幽州六十余里处,突然同契丹兵相遇,打了一场遭遇战,李家父子合力击退契丹兵,继续前进。走到山口的时候,又有契丹兵挡住去路。

李嗣源急了,率百余骑来到契丹阵前,脱去铠甲,挥舞着手中的马鞭,用胡语冲着契丹人大喊:“你们无缘无故地背叛盟约,侵犯我们的疆土,实在可恨,我们大王率领百万雄师,已经到了你们的都城临潢府,要灭掉你们契丹族,你们还在这里干什么?”

契丹兵听到这里,吓得胆战心惊,李嗣源趁势冲向敌阵,手舞铁锤,砸死了契丹兵一名酋长。后面的晋兵鼓噪而上,一齐杀向敌阵。

契丹兵也不知晋军来了多少兵马,加之晋军这种不要命的打法,已使军心动摇。打仗凭的是一股气势,而且,敌我双方也是此消彼长,契丹兵立即阵形大乱,被晋军冲溃了。

李嗣源率领晋军的先途部队,疾驶到幽州城外,李存审率大队人马也随后赶到。两军在幽州城外摆开了战场。

李存审见敌我双方兵力悬殊,故意布下疑阵,让步兵每人带上一根树杈,当契丹骑兵靠近的时候,就把树杈插在土里,形成野战工事,依托工事发射弩箭,击退敌骑。

两军决战的时候,李存审又让几股骑兵小分队在马尾上拖着树枝,沿山脚疾奔,大声呐喊,扬起漫天尘土,再命人在山中多处放火,烟雾弥漫。喊杀声,飞扬的尘土,满天的烟幕,让契丹人以为遇上了晋军的主力部队,急忙把大多数人马集中在这一路,准备迎敌。

正当契丹军的主力向这边靠拢的时候,晋军主力却从两翼包抄过来,杀了契丹兵个措手不及。契丹兵大败,只得翻过燕山,向北溃逃。

周德威出城迎接众将,拉着他们的手,老泪纵横。第二天,便派人向晋王告捷。

王镕和王处直联名推举李存勖为尚书令。李存勖再三推让,最后还是接受了,他在晋阳开府设置行台。

后梁改朝换代了,李存勖一时还摸不清朱友贞的底细,他想给朱友贞号号脉,看此人有几斤几两。

梁乾化四年(914)七月,李存勖亲率河东军主力,命周德威、李嗣源及各镇兵马到镇州会合,会同赵王王镕南取邢州。

后梁的第二号人物、天雄军节度使杨师厚亲自率军驰援邢州,两军还没有交战,河东军突然发生骚乱,偏将曹进金带一些人投奔了梁军。李存勖知梁朝不是幽州,杨师厚也比刘守光更狡猾。打起来,自己未必能讨得便宜,于是下令撤军,各路军各回本镇,他自己也返回太原。淮南节度使杨隆演继位之后,徐温派大将周本驻守江西,至此内外无事。

杨隆演派军将万全感出使晋国和岐国,向两国通报继位之事。晋、岐两国都承认他为吴王。外交上得到承认,当然是一件高兴的事。只是,徐温辅政,权势越来越大,心里总不是一番滋味。

镇南节度使刘威,歙州观察使陶雅,宣州观察使李遇,常州刺史李简,都是杨行密的老部下,这些人自恃有旧功,瞧不起徐温。李遇就曾放言,说徐温算不了什么,老子在战场上流血的时候,他还不知道在哪里混,他凭什么做宰相?

社会竞争不是靠资历,而是靠能力,李遇可能忘了这一点。

徐温知道李遇不服自己,派馆驿使徐玠出使吴越,命他顺道到宣州去召李遇进京述职。

李遇虽然不服徐温,但对他的权势还得承认,因为这是事实,不服也不行。由于同徐温心存芥蒂,李遇犹豫了,不敢贸然进京。徐玠劝说道:“如果你不立即进京,恐怕有人会怀疑你要造反。”

“说我造反?”李遇生气地说,“有人杀了侍中(指杨渥,杨渥曾自兼侍中,徐温杀了杨渥),算不算造反?”

李遇的话,触动了徐温的隐情,他立即命淮南节度副使王玠出任宣州制置使,给李遇扣了一个抗命不朝的罪名,派都指挥使柴再用和徐知诰两人,领兵讨伐李遇。

李遇当然不会束手就擒,紧闭城门,摆出一副顽抗到底的架势。李遇真倒不是吹的,柴再用等人围攻了一个多月,宣州城仍稳如泰山。

徐温见宣州久攻不下,采用了一个下三滥的手法,将李遇的小儿子抓起来,押送到宣州城下要挟李遇,说再继续抗命不遵,就剁了他的小儿子。

李遇最疼这个儿子,见儿子被人绑了,心如刀割,想到后果,非常害怕,答应两天后给答复。

柴再用带李遇的儿子回营。恰好徐温派典客何荛前来劝说李遇。

何荛进城之后,对李遇说:“如果你还是执迷不悟,我来了也就没打算活着回去。但仅凭宣州城,坚持不了多久,城破之日,玉石俱焚,到时能 保全家人吗?”李遇左思右想,实在也没有别的办法,只得投降。

李遇高估了徐温的人格,他以为只要投降,徐温便可饶他不死。

徐温是什么人?管你老臣小臣,顺我者昌,逆我者亡,杀光了才好。柴再用进宣州,奉徐温命,先杀了李遇父子,后杀了他一家老小。

徐温干掉了不听话的李遇,杀鸡给猴看,震慑了那帮想造反的老家伙,再也没有人敢拿自己的性命开玩笑了。于是,他便开始培养自己的势力。培养势力,当然要从自己人开始。徐温有六个儿子:徐知训、徐知询、徐知诲、徐知谏、徐知证、徐知谔,但这些亲生儿子,都不如另一个收养的儿子——徐知诰。

徐知诰本姓李,字正伦,徐州人,家世低贱,少年时是一个流浪儿,先被杨行密收为义子,但杨行密的几个儿子容不得他。于是,杨行密请徐温收养,改姓徐,名知诰。

徐知诰侍奉徐温如同亲生父亲一样,非常孝顺,徐温很感动,经常对自己的儿子们说:"你们虽然是我亲生的,但若论起孝道来,没一个超过知诰。”

吴王杨行密活着的时候,对徐知诰也是偏爱有加,说徐温白捡了个好儿子,常说徐知诰是人中俊杰,前途不可限量。

徐知诰不仅在孝顺上强过徐知训,能力上更是判若云泥。

徐温培植自己的势力,徐知诰便被提升为升州刺史。

徐知诰到了升州后,礼接儒士,选用能吏,勤励节约,宽仁待民,隐然有笼络人心、缔造宏基的意思。一时间,四方贤士蜂拥来投,其中名头最响的就是洪州人宋齐丘。

宋齐丘向来很有辩才,有战国苏张之风,其他如王令谋、王翊、曾禹、张洽、徐融、周宗、曹倧等人,徐知诰都允以重用,参与政务。徐知诰礼贤下士,慷慨大方,甚得军民之心。只是在徐温面前,仍然恪守臣子之道,卑躬屈膝,锋芒内敛,将徐温哄得服服帖帖。

徐温高兴地对几个亲生儿子说:“你们对我,能像知诰一样吗?”从此以后,对徐知诰更是言听计从。徐知诰密告徐温,说刘威专横跋扈,不可不防。徐温便打算出兵讨伐刘威。

刘威得到这个消息后,非常恐惧,立即同幕僚黄讷商量应对之策。黄讷对他说,要想逃过这场灾难,就要想办法打消徐温的怀疑。

“难呀!”刘威说,“徐温杀人不眨眼,他想干的事,没人阻止得了。”

“不一定。”

“你有什么好办法?”刘威迫不及待地问。

“你只是遭到谗谤,并没有真凭实据在他手里,如果轻舟简从地去拜见他,自然会尽释前嫌。”

刘威采纳了黄讷的建议,乘一条小船,带两三个侍从,直奔扬州。正碰上陶雅也来见徐温。

徐温确实有一套,非常客气地接待了刘威、陶雅,还说吴王杨隆演准备给他们加官晋爵,先从心理上就稳住了刘威、陶雅。

刘威、陶雅两人非常高兴,在扬州住了半个月才离去。临走时,徐温设盛宴给他们饯行,席间,又敬酒又夹菜,极其殷勤。

徐温这一手,让刘威、陶雅两人受宠若惊,感动非常。徐温彻底地征服了他们。此后,两人同徐温成为同一个战壕的战友、铁哥们儿。

后来,徐温和刘威、陶雅共同推尊杨隆演为太师。徐温也升官加爵,做了镇海军节度使兼同平章事。

徐温派大将陈章攻打楚国,攻占了岳州,俘虏了岳州刺史苑玫。随即,又在无锡击退了吴越的军队。

楚国与吴越先后都向后梁的朱友贞诉苦,说吴王到处挑衅,梁朝应该出面干预一下,不然,说不定有一天,淮南的部队不小心就跑到汴州去了。

刚当上大梁皇帝的朱友贞,听说徐温在淮南搞得风生水起,也想试一下淮南的水到底有多深,命大将王景仁为淮南招讨使,率领一万兵马,进攻庐州、寿州。

在柏乡被李存勖打得灰头灰脸的王景仁,其实是淮南的老朋友,他原名叫王茂章,曾官至淮南宣州观察使,后来转投了吴越的钱镠;再后来,他奉钱镠之命出使汴州,被朱温留下了,为避讳,改名王景仁。

徐温并没有忘记王茂章,听说他来了,便让东南诸道副都统朱瑾领兵去招待他。两军在霍丘(今安徽霍邱)摆开架势,大战一场。

梁军不善水战,吴军依靠淮河发起进攻,梁军屡战不胜,只好败走。徐温击退了梁朝和吴越这两个死敌,威望直线上升。

梁贞明元年(915)八月,吴主杨隆演封徐温为齐国公,两浙招讨使。徐温便迁往领地润州,以升州、润州、宣州、常州、池州、黄州为齐国。徐温据升州,建大都督府。留儿子徐知训在扬州。

徐知训已经做了淮南行军副使,现在更是包揽内政,小事由徐知训做主,大事则与徐温商量。淮南的政府官员及军民人等,只知道有徐氏父子,不知道有杨隆演。

朱友贞得知淮南的势力强盛,担心东南各镇与淮南联手,将来成为梁国的隐患,准备想办法拉拢淮南。恰在此时,荆南节度使高季昌造了五百艘战舰,招兵买马,有志称雄。朱友贞立刻封他为渤海王,赐给衮冕剑佩。如此一来,越发助长了高季昌的气焰,时刻都想着要扩大疆土。

他打听到蜀国发生了内讧,便亲率战船,去攻打蜀国的夔州。

原来,蜀王王建自从称帝之后,由于岐王李茂贞有些贪得无厌,致使两家失和,由亲家变成了冤家对头,兵来将往,打了一年的仗,最后以李茂贞大败而告终。从此以后,王建更加嚣张。

王建在蜀中做了皇帝,他的那帮干儿子跟着沾光,其中最得势的是武信军节度使王宗佶。王宗佶自恃军功卓著,以为王建称帝后, 自己是皇太子的当然人选。王建却不这样想,自己有亲生儿子,怎么可能把江山传给王宗佶这个外人呢?因此,他只给了王宗佶一个中书令的职位。

王宗佶虽然不服,但也不能怎么样,却将一股暗气撒在太子王宗懿的身上,两人的关系闹得非常紧张。胳膊肘儿总是朝内拐,王建当然是向着自己的亲生儿子。于是,王宗佶为他的不服付出了最为惨重的代价--颈上人头。

王宗懿改名王元膺,他在同王宗佶的争斗中占了上风,但在此后的一次搏击中,却又输得很惨,一下子从天上掉到地下。

事情的经过是这样的:王宗懿虽然异常凶猛、能骑善射、武功高强,在战场上是一员虎将,但却是一个四肢发达、头脑简单的莽汉。他为人轻佻,做事毛躁,自恃是太子,便目空一切,任何人都不放在眼里;更要命的是,他喜欢羞辱大臣,从来不顾及别人的感受,这样就给自己制造了不少敌人。

枢密使唐道袭是王建的宠臣,但却是王宗懿经常戏谑、捉弄的对象,只要有机会,王宗懿就会当众羞辱他,命他装扮成舞童,当众起舞,自己则在一旁任意揶揄。

唐道袭恼羞成怒,对王宗懿恨入骨髓。其实,唐道袭也不是一盏省油的灯,他也在寻找机会报复。他知道王宗懿是王建的亲生儿子,疏不间亲, 自己虽然很得宠,但真要同王宗懿斗,分量还不够。为了增加实力,他便在皇族中寻找同盟军。

王建妻妾成群,最得宠的不是正室周氏,而是大、小两位姓徐的 美人。

五代宋初最漂亮的美人是花蕊夫人,她是后蜀皇帝孟昶的爱妃。

但历史上还有一个花蕊夫人,这就是王建所宠爱的小徐妃。论资色、才貌,王建的这位小徐妃,丝毫不逊于后蜀版的花蕊夫人。

徐氏姐妹在花信之年便被王建收入宫中,极受宠幸。大徐妃给王建生了个儿子,就是王宗衍,爱屋及乌,王建对王宗衍格外疼爱。大、小徐妃虽然受宠,但知道皇太子王宗懿不是自己生的,一旦王建去了极乐世界,凭王宗懿的个性,她们姐妹俩也不会有好日子过,于是,她们便想扳倒王宗懿。

大、小徐妃和唐道袭虽然目的不同,但为了一个共同的目标,结成了同盟。两个妃子在王建身边吹枕头风,说王元膺这也不好,那也不行。唐道袭在王建耳边灌水,说王元膺有谋逆之心。

王建开始并不相信,但经不住唐道袭再三唠叨,再加上其他大臣跟着起哄,王建竟然起了疑心,命令唐道袭带兵守卫后宫,以防不测。

王元膺头脑简单,不动脑子,他以为唐道袭要对自己下手,便命大将徐瑶、常谦等人率兵在大街上和唐道袭的部队干了起来。

唐道袭命短,在这次冲突中,竟然身中数箭,坠马身亡。

王建得报后,以为王元膺真的要弑父篡位,立即命王宗侃率兵去收拾 王元膺。

王宗侃调动的是正规军,收拾王元膺和他的侍从,那是小菜一碟,王元膺很快被擒。

王建把王元膺贬为庶人,改立幼子王宗衍为太子。

徐妃的阴谋得逞了,唐道袭却为此付出了性命。

高季昌看蜀中起了内乱,认为有隙可乘,便进攻夔州。夔州刺史王成先出兵迎战。高季昌命军士乘风纵火,焚烧了蜀军的浮桥。蜀兵颇有惧色,幸亏蜀将张武率兵挡住了敌舰,高季昌才不能进军。

突然,刮起了大风,蜀军处于上风头,荆南军处于下风头,熊熊大火转而烧向荆南军的战船,荆南军不是被烧死,就是落水淹死,高季昌只得换乘小船,落荒 而逃。

高季昌以为能到四川天府之国去占点便宜,然后向后梁的主子邀功,可惜技不如人,刚刚把手伸出去,就被人打缩回来了。