【引言】

1938年3月,台儿庄地区爆发了一场极为激烈的战斗。日军派出3万精锐部队发起进攻,战斗于3月23日正式打响。面对敌方强大的空中力量和装甲部队,中国军队集结29万兵力,决心死守阵地。

在台儿庄南关的激烈交火中,清真寺的外墙布满了密集的弹痕,而连接两岸的浮桥也被完全摧毁。

经过16天的激战,日军最终被迫仓皇撤离。然而,台儿庄已在这场战役中化为废墟。虽然我军取得了胜利,但付出的牺牲却让人深感痛惜。

战争结束后,国民党方面公布的数据显示,他们大约损失了3万名士兵。同时,郭沫若提供的统计指出,日本军队的伤亡人数达到了24000人。但根据日本军队的官方战史记载,中国军队的伤亡数字更高,达到了5万人,而日军的损失则是2369人死亡和9615人受伤。这两组数据之间的差异引发了关于真实性的疑问。

【铁血台儿庄,战场如炼狱】

1938年春,台儿庄这座依运河而建的小镇,突然被卷入战争的漩涡。过去,这里商人汇聚,夜晚的河面被灯光点亮,呈现出热闹非凡的场面。

此刻,这片区域已然成为双方激战的焦点。日军派出两支王牌部队,凭借坦克、飞机和火炮的强大火力,迅速向南推进。台儿庄作为战略要地,首当其冲地成为了他们进攻的主要目标。

台儿庄对于日军来说,是徐州北部的重要战略据点。拿下这里,就等于突破了徐州的防御体系,后续无论是向武汉方向推进,还是朝郑州进军,都会变得十分顺畅。这个位置的重要性不言而喻,控制了台儿庄,就等于掌握了整个地区的主动权。

对中国军队而言,台儿庄战役是关键的防线,守住此处能够有效拖延日军向南推进的速度,为后方争取宝贵的备战时间。因此,这场战斗从一开始就注定是一场背水一战。

负责守卫城池的部队是李宗仁麾下的国民革命军第31师,由池峰城担任师长。尽管该师拥有两万多名士兵,但面对装备精良且数量占优的日军,池峰城所承受的作战压力十分巨大。

敌军装备精良,拥有先进的战机、坦克和密集的炮火支援,相比之下,守军的武器大多还是清朝遗留下来的老旧步枪。这种装备上的悬殊,简直就像拿着菜刀去对抗机关枪,差距之大显而易见。

战斗打响后的第三天,战况异常激烈。在飞机的支援下,日军对台儿庄展开了猛烈的攻势。清真寺成为他们的主要目标之一,这座历史悠久的寺庙位于城中的最高点,谁控制了它,谁就能掌握全城的视野。

日军派出大量战机和装甲车辆,对清真寺展开猛烈攻击。仅仅数小时内,寺庙外墙布满了弹孔,高塔几乎被完全摧毁,原本回荡的钟声也永久沉寂。

守军坚守清真寺,毫不退让。池峰城组织了一支敢死队,数十名士兵携带手榴弹和炸药,趁夜色悄悄逼近敌军。他们深知此次行动凶多吉少,或许再无生还机会,但仍义无反顾地向前冲锋。

突击队迅速攻入寺庙,与敌军展开近身搏斗。战场上鲜血四溅,激烈的厮杀声震撼天际。经过一夜激战,这支50多人的精锐部队仅剩11人幸存归来。

在台儿庄战役中,城内的每一条街道、每一栋建筑都成为了双方争夺的战场。中国军队与日军在狭窄的巷道中展开殊死搏斗。密集的枪声与炮弹爆炸的轰鸣此起彼伏,整个战场被浓重的火药味所笼罩。

鬼子的装甲车不断闯入狭窄的街道,我方战士则用自制燃烧瓶和土炸弹进行抵抗。一位勇士抱着炸药冲向敌方坦克,引爆的那一刻,巨大的爆炸声让整个地面都为之颤抖。

在如此艰难的处境下,守军的斗志依旧旺盛。将士们高呼着“坚守台儿庄”,没有人流露出畏惧或退却之意。

池峰城屹立在倒塌的城墙之上,向全体将士发出严令:“台儿庄将成为我们的葬身之地!任何人不得退后半步!”

多次向李宗仁请求支援未果后,他决心死守阵地,并向士兵们下达了死命令:台儿庄防线绝不能后退半步。如果班长阵亡,排长立刻接替;排长倒下,连长和营长顶上;若他们全部牺牲,他将亲自上阵。

这句铿锵有力的宣言,成为了台儿庄战役中官兵们坚定不移的精神支柱。它激励着战士们奋勇杀敌,凝聚了全军的战斗意志,为最终取得胜利奠定了坚实的思想基础。这句话不仅彰显了中华民族不屈不挠的抗战精神,更成为了台儿庄战役中鼓舞士气、凝聚力量的重要标志。

台儿庄战役的第一阶段结束后,整个城镇几乎被炮火夷为平地。清真寺、狭窄的街巷以及临时搭建的浮桥等地点,都成了台儿庄军民顽强抗争的标志性战场。这些地方不仅见证了激烈的战斗,也承载了当地人民不屈不挠的抵抗意志。

【台儿庄:血与火的交响曲】

台儿庄的战火持续不断,日军如同汹涌的潮水,一轮又一轮地冲击着防线。守军却像坚不可摧的巨石,硬生生地将敌人的坦克和火炮挡在了城墙之外。这场战斗,并非机械化的对抗,而是血肉之躯与钢铁洪流之间的殊死搏斗。

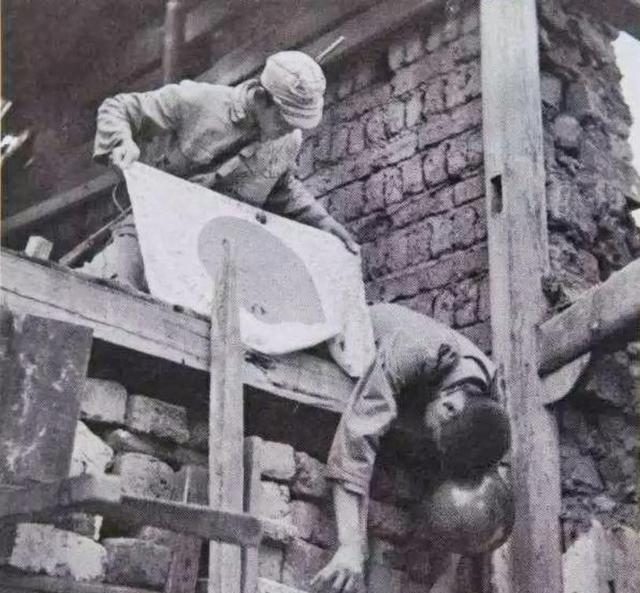

日军在清真寺遭遇抵抗后,调整了战术,转而从城西南方向发动进攻。他们派出了一支精锐小队,趁着夜色偷偷靠近浮桥。这座浮桥不仅是守军的关键补给通道,也是撤退到台儿庄的唯一路径。

浮桥被毁后,城内守军立刻陷入孤立无援的困境。察觉到敌方计划后,池峰城当机立断,下达了炸毁桥梁的命令,以切断敌人的退路。随着一声巨响,浮桥瞬间解体,守军与外界的所有联系也随之断绝。

浮桥的坍塌,不仅象征着破釜沉舟的决心,更是一次无畏的冒险。这一事件让守军失去了退路,唯有勇往直前,奋力一搏。

城内街道上的战斗越来越激烈,国军和日军在每一条街、每一栋房子间展开激烈争夺,每一处门窗、每一面墙壁都成为双方拼杀的关键。白天,双方士兵不断开火交战;到了晚上,他们借助月光发动突袭,用手榴弹和刺刀与敌人展开近距离搏斗。

尽管对手的炮火攻势凶猛,但我方防御部队的还击毫不示弱。连续不断的突击和近身搏斗,使得日军在体力和精神上都遭受了巨大损耗。国军突击队的进攻犹如锋利的刀锋,迅速突破了敌军的防线。

在清真寺一带的战斗中,日军多次发起猛烈进攻,但始终未能突破防线。坂垣师团长在报告中提到:“对方斗志旺盛,不惜以生命为代价阻挡我军推进,每场战斗都异常激烈。”

在台儿庄战役的尾声,战况异常惨烈。整个战场被硝烟和烈焰笼罩,仿佛人间炼狱。从天空到地面,再到城内,到处都是激烈的交火。每一寸土地都被鲜血染红,战斗的残酷程度达到了顶峰。

尽管日军拥有先进的武器装备,但在持续的顽强抵抗下,他们的信心逐渐动摇。特别是由于援军迟迟未能到达,他们的斗志开始减弱。与此同时,国军士兵凭借坚定的信念坚守阵地,坚持战斗。

4月初,日军开始撤离,台儿庄战役接近尾声。然而,这场胜利并非没有付出巨大牺牲。参战的两万多守军,战斗结束后损失过半。城内景象惨不忍睹,街道被炮火摧毁得不成样子,墙面上布满了密密麻麻的弹痕,手榴弹的木质残片堆积如山。

【胜利背后的焦土】

4月8日,日军全面撤离台儿庄,向徐州方向撤退。这一战事结束的消息迅速传开,台儿庄大捷的喜讯如同一枚震撼弹,立即在抗日战场上广泛传播。

然而,当人们踏入城内,眼前的景象却让人震惊。昔日的繁华早已消失殆尽。那个曾经灯火辉煌、歌声不断的“天下第一庄”,如今只剩下一片残垣断壁。

战斗结束后,士兵们开始清理战场,映入眼帘的是满地散落的装备和尸体,无声地记录着这场激战的残酷。日军在这场战斗中损失惨重,超过一万名士兵阵亡。清真寺的塔楼顶部,还能看到被炸得支离破碎的钢盔残片。

运河的水道被手榴弹炸裂的木屑堵住,鲜红的血水沿着河床缓缓流动,仿佛在向人们无声地诉说战争的残酷代价。

台儿庄一战虽规模不大,但影响深远。此役中,中国军队首次在正面战场上击败日军,彻底粉碎了对手不可战胜的虚假形象。这一胜利极大提振了全国军民抗击侵略的信心,成为抗日战争中一个重要的转折点。

这场战争向全球展现了中国在抗日战争中的坚强意志和不屈精神,同时也让日本侵略者明白,他们对抗的不仅仅是一个国家,而是一个拥有悠久历史和丰富文化的伟大民族。

台儿庄的每一寸土地、每一丝血迹,都是历史的无声记录。尽管这场战役最终取得了胜利,但它带来的启示和警示却更为深远。每一块砖石都见证了那场惨烈的战斗,每一滴鲜血都诉说着战争的残酷。胜利的背后,是无数生命的牺牲和深刻的教训。这些历史痕迹提醒我们,和平来之不易,战争的代价是巨大的。台儿庄的胜利不仅是军事上的成功,更是对未来的深刻警示。

在硝烟弥漫的战场上,无数勇士以血肉之躯捍卫了国家的荣誉。尽管岁月可能让他们的姓名渐渐模糊,但他们的英勇事迹将在这片大地上永世流传。这些无名英雄用生命铸就的丰碑,成为了民族精神的永恒象征。他们的牺牲不仅保卫了家园,更塑造了一个时代的精神图腾。这种不屈的意志,将激励着一代又一代人继续前行。