1958年,时任解放军总参谋长的粟裕经历了职业生涯的重大挫折。这一年,他因一系列误解而遭到不公正的批评。这些误解主要源于他与彭德怀在工作中的分歧,同时也包括他早前与聂荣臻之间的矛盾。这些事件共同导致了粟裕在当时政治环境下的困境。

粟裕在军事指挥方面展现出了卓越的才能,然而在政治领域,他的表现却显得相当欠缺。

粟裕受到质疑时,毛主席对此感到有些出乎意料,但他没有立即做出定论。在粟裕面临人生重要转折点时,开国大将萧劲光挺身而出,为粟裕说了句公道话。

一天,毛泽东神情认真地询问萧劲光:“你对粟裕这个人怎么看?”

萧劲光直言不讳地表达了自己的看法,毛主席对此感到非常满意。

萧劲光当时发表了什么言论?他为何选择支持粟裕?在那个时期,除了萧劲光之外,还有哪些人站出来为粟裕发声?

1958年,当粟裕受到批评时,许多人都急于与他划清界限,避免牵连。然而,也有一些人对这种做法表示反感,这些人大多是来自三野的将领。他们不愿意与粟裕断绝关系,表现出一定的抵触情绪。

在解放战争期间,粟裕无疑是第三野战军的核心人物,担任着最重要的军事指挥角色。作为该部队的领军人物,他在战略部署和战术执行方面展现了卓越的才能,成为全军上下公认的杰出将领。粟裕的军事指挥艺术不仅在多次关键战役中得到了充分体现,更为第三野战军的发展壮大做出了不可磨灭的贡献。他的领导能力和军事素养,使他在解放战争史上留下了浓墨重彩的一笔,成为三野乃至整个解放军的重要标志性人物。

粟裕遭到批评时,三野的将领们选择了沉默,甚至表现出明显的抵触情绪。他们心里非常明白,粟裕曾两次主动让出司令员的位置,还谦让了元帅的头衔。说他野心勃勃?这简直是无稽之谈。正因为如此,三野的将领们选择了只听不说,以实际行动表达对粟裕的支持。

由于三野将领保持沉默,针对粟裕的批评活动难以推进。为此,部分高层不得不逐一联系这些将领,要求他们公开表态。

在战争时期,粟裕手下有三员猛将:叶飞、王必成和陶勇。这三位将领在战场上表现出色,屡建奇功,成为粟裕的重要助手。叶飞以其果断的指挥风格著称,王必成则以稳健的战略部署闻名,而陶勇则以勇猛的战斗精神赢得赞誉。他们各自在战场上展现了卓越的军事才能,为粟裕的胜利立下了汗马功劳。这三位将领不仅是粟裕的得力干将,也是当时军中备受尊敬的人物。

这三个人被列为主要攻关目标。

1936年,叶飞将军与粟裕因“南阳事件”产生分歧,但随着时间的推移,双方最终化解了矛盾,不再提及过往。

有人听闻叶飞与粟裕之间存在矛盾,便试图让叶飞公开谈论此事。

叶飞始终保持沉默,不论是谁来劝说他,他都采取同样的策略——一言不发。

由于叶飞在军队中身居要职,且深得毛泽东器重,几位领导见他保持沉默,也无可奈何。最终,叶飞凭借自身的特殊地位,成功避开了这次风波。

面对王必成和陶勇时,他们终于打破了沉默。

王必成性格直率,说话从不绕弯子。有人请他上台发言,他毫不迟疑地走上讲台,打算公开批评粟裕。

王必成提到,粟裕的战略智慧主要体现在两个方面:“宏大”与“深谋”。他指出,济南战役尚未完全收尾时,粟裕就已向中央提议发起淮海战役。中央采纳了这一建议,最终取得了淮海决战的胜利,使全国解放进程提前了两年。王必成表示,自己作为普通一员,无法评价粟裕的谋略有多深远,但他强调,毛主席对此有最深刻的理解。

王必成发言结束后,台下观众一时有些发懵。大家原本以为他是来批评粟裕的,没想到反而在赞扬粟裕的功绩。由于讲话内容与预期不符,王必成当场被终止发言,随即离开了讲台。

接下来轮到了陶勇。

陶勇向领导坦言:“我出身贫苦,祖辈几代都没读过书。不如这样,让您的秘书起草一份文件,我来负责宣读。”

轮到陶勇讲话时,他直言道:“我读书不多,认字有限,这篇发言稿是XX领导的秘书帮我准备的。不过里面有些字笔画太复杂,我担心读不准,要是有念错的地方,麻烦这位秘书帮我纠正一下……”

陶勇的话刚说到一半,就被打断了。

在这个紧要关头,粟裕手下的三位得力干将分别做出了自己的决定。

在那个大多数人都不敢与粟裕有任何关联的时期,叶飞、王必成和陶勇三人却做出了截然不同的决定。尤其是王必成和陶勇展现出的无畏精神,确实令人深感敬佩。

当时并非只有王必成和陶勇支持粟裕。张爱萍上将也曾发表意见,但在这些表态中,最具影响力的当属开国大将萧劲光的发言。

萧劲光之所以能在粟裕问题上发挥关键作用,主要得益于他在毛泽东心中的重要地位。作为深受主席信任的将领,他的意见具有相当的分量,能够对相关决策产生实质性影响。这种影响力源于他长期积累的威望和政治资本,使他在关键时刻能够为粟裕发声并得到重视。

萧劲光是我军历史上少数接受过系统军事教育的高级将领之一。毛主席曾称赞他为“科班出身的军事家”。与其他大多数将领不同,萧劲光在大革命期间前往苏联深造军事理论。这种正规军校背景在我军早期历史中显得尤为突出,使他在众多将领中独树一帜。

1927年秋收起义结束后,毛主席带领起义部队转移至井冈山,建立了中国共产党和人民军队的首个农村革命根据地。两年后,毛主席指挥红四军南下赣南,开辟了中央苏区。就在这一时期,萧劲光抵达苏区,并迅速成为苏区的重要军事指挥者之一。

1931年末,红军学校正处于筹备阶段,毛泽东亲自挑选的首任校长是萧劲光。

正是在这段时间里,萧劲光和粟裕开始建立起深厚的友谊。两人在共同的工作和生活中逐渐熟络,彼此之间的信任与日俱增。这种关系不仅基于他们对革命事业的共同追求,也源于他们在实际工作中的默契配合。萧劲光的稳重与粟裕的机智相得益彰,使得他们在面对复杂局势时能够迅速达成共识,共同应对挑战。这种交情不仅为他们的个人关系增添了色彩,也在一定程度上影响了他们后续的工作决策和战略部署。随着时间的推移,这份友谊逐渐成为他们人生中不可或缺的一部分,成为他们在革命道路上相互支持的重要力量。

萧劲光和粟裕的结识,既有偶然因素,也带有些许必然性。两人同为湖南籍贯,这份乡谊为他们的相识奠定了基础。在红军学校成立初期,萧劲光出任校长一职,而粟裕则担任了该校三个大队中其中一个的队长。正是在这样的工作安排下,两位湖南老乡得以相识,并逐渐建立起深厚的友谊。

他们虽然是第一次见面,但很快就聊得特别投机,仿佛认识很久一样。

粟裕被提拔为红十一军参谋长时,萧劲光正好担任该军政委。两人原本就是老战友,这次再度共事,让他们的友谊更加牢固,关系越发亲密。

两人不仅在红十一军共事过,在红七军团也有过并肩作战的经历。

在土地革命阶段,粟裕曾担任红七军团的参谋长,这是他在那个时期的最高职位。与此同时,萧劲光担任该军团的政委,两人因此再次合作。

不久之后,萧劲光的职位被解除,这主要是因为他遭到了李德和博古的不公正指责。

萧劲光调离了红七军团,而粟裕却选择继续留在那里。尽管粟裕担任参谋长一职,但他在军团中的地位并不稳固,实际影响力有限,难以发挥应有的作用。

在红七军团准备北上抗日之际,粟裕心里始终放不下萧劲光。他特意去找周恩来,表达了对萧劲光的关心,并请求周恩来多关照他。萧劲光后来听说这件事,内心深受触动。

粟裕离开南方后,与萧劲光道别。那时他们都没料到,再次重逢竟要等上整整15年。这次分别后,两人各自踏上不同的人生轨迹,直到多年后才得以重聚。时间飞逝,世事变迁,这段漫长的岁月见证了他们的成长与变化。

在中央红军进行长征期间,粟裕并未随行,他选择留在南方继续战斗。在接下来的三年里,他指挥部队开展游击战争,持续在敌后坚持斗争。

萧劲光深得毛泽东的赏识,因此毛泽东对他格外关照。在遵义会议之后,萧劲光之前所遭受的不公正批评被彻底纠正,并且他被任命为红三军团的参谋长。这一系列安排充分体现了毛泽东对萧劲光的重视程度。

在抗日战争期间,萧劲光驻守延安,出任八路军留守兵团的总指挥。在这漫长的八年中,他与毛泽东之间的个人关系变得更加紧密和真诚。这段共同的战斗经历不仅加深了他们的相互理解,也强化了彼此间的信任和尊重。在延安的日子里,两人共同面对挑战,这种并肩作战的经历无疑加深了他们的友情。

在南方开展游击战期间,粟裕的行踪一直成谜。当中央红军抵达陕北后,萧劲光对他的生死状况一无所知。

1929年,粟裕带领一个连队,负责保护毛主席长达一个月。由于这段经历,毛主席对粟裕有着特殊的感情。那时,毛主席并不清楚粟裕在南方的生死状况。

在部队将领的追悼会上,党组织进行了悼念活动。毛主席在考虑各种可能情况时,出于谨慎考虑,将粟裕的名字也列入了悼念名单中。这一举动反映了当时严峻的形势和对可能发生情况的全面准备。

得知粟裕生还的消息后,新四军副参谋长周子昆向毛主席作了汇报。这一喜讯让毛主席和萧劲光都感到十分欣慰。

抗日战争期间,萧劲光在延安承担了保卫党中央的重要职责,而粟裕则在苏中地区崭露头角,逐渐展现出卓越的军事才能。1945年,粟裕指挥了天目山战役的三次战斗,其出色的表现引起了毛主席的注意。毛主席在了解战役经过和结果后,做出了一个大胆的预测:“粟裕将来有能力指挥四五十万军队。”这一评价充分体现了粟裕在军事指挥上的潜力和能力。

毛泽东的预见,实质上是对粟裕军事才能的高度评价,后续发展也验证了这一判断的准确性。

萧劲光与粟裕并肩作战多年,目睹了粟裕屡建奇功,内心由衷地感到欣慰。

每当得知对方的好消息,他们都会由衷地感到欣喜。

1949年,毛主席向粟裕下达命令,要求他带领第三野战军准备对台作战,以实现台湾的全面解放。由于大陆与台湾之间隔着海洋,渡海作战必须依靠船只。就在这个关键时刻,萧劲光前来协助。

在衡宝战役结束后,萧劲光作为四野兵团的指挥官,接到了毛主席的直接命令,被任命为新中国的海军司令员。这一决策标志着萧劲光从陆军将领转变为海军领导的重要转折点。

在这个阶段,萧劲光终于有机会再次与粟裕会面。

就在中国人民解放军准备对台湾采取行动之前,美国突然插手了朝鲜半岛的战争,导致战火迅速蔓延至鸭绿江边。一旦战事越过鸭绿江,就威胁到了中国的领土安全。

考虑到可能出现的紧急情况,毛主席决定组建东北边防部队以保护国家主权。当时43岁的粟裕正值壮年,军事才能出众,无疑是这一重任的理想人选。

根据中央军委的决定,粟裕正式出任东北边防军最高指挥官。这一任命是在东北地区战略防御形势日趋严峻的背景下作出的,充分体现了党中央对粟裕军事才能的高度信任。作为我军杰出的军事指挥家,粟裕肩负起守卫东北边疆的重任,开始着手组织部队进行防御部署,为巩固东北边防作出了重要贡献。

在解放战争期间,粟裕主要负责华中和华东地区的军事行动,对东北局势缺乏深入了解。为了弥补这一不足,萧劲光被选中作为他的得力助手。

粟裕与萧劲光同为井冈山时期的革命将领,毛主席深知二人之间的默契与配合,因此特意安排萧劲光前往东北,协助粟裕开展工作。

然而,由于健康原因,粟裕最终未能率军赴朝参与抗美援朝战争。

这件事成为了粟裕心中永远的遗憾。

萧劲光并未参与抗美援朝战争,而是全身心投入到新中国海军的建设中。与此同时,粟裕在北京总参谋部任职。尽管两人同在北京,但由于工作系统不同,见面的机会并不多。然而,他们的友谊并未因时间和距离而受到影响,依然保持深厚。

1958年,粟裕突然受到批判,这让萧劲光感到意外和困惑。他与粟裕共事多年,深知粟裕的为人,从不认为他有什么野心。因此,萧劲光决定站出来为粟裕辩护,说几句公道话。

在井冈山革命根据地时期,毛泽东与粟裕首次相识。抗日战争期间,粟裕指挥的几次重要战役取得了显著胜利,这让毛泽东对他赞赏有加。到了解放战争阶段,粟裕在推动全国解放进程中发挥了关键作用。因此,当粟裕受到批评时,毛泽东感到有些意外。尽管如此,毛泽东并未立即对粟裕做出任何定论。

毛泽东首先选择了一位他极为信赖的军事指挥官,这个人便是萧劲光。

毛主席对萧劲光的信任程度如何?从他任命萧劲光担任新中国海军司令员长达30年就能明显看出。此外,毛主席深知萧劲光与粟裕长期共事,对粟裕非常了解,因此特意安排了一次重要谈话。

毛泽东神情凝重地向萧劲光发问:“你对粟裕这个人有什么看法?”

萧劲光直截了当地说:"粟裕这人很正直,一心一意,是个值得信赖的人。"

听完汇报,毛泽东微微颔首,表示认可。他没有发表更多意见,但用这个简单的动作传达了自己的态度。

毛泽东对萧劲光的看法表示赞同。

毛主席后来为平息针对粟裕的批评发表了看法,他指出:“粟裕在过去的战争中做出了许多贡献,来到北京后,他的行为究竟是出于个人利益还是公共利益?我们不应该简单地认为他完全是为了自己。”

毛泽东发表意见后,其他对粟裕提出批评的人态度明显缓和了许多。粟裕随后进行了几次自我反省,最终顺利通过了审查。

粟裕因受到不公正的批评而被免去了总参谋长的职位,尽管如此,许多钦佩他的人依然对他保持敬意。随后,他被调任为军事科学院副院长。

在公开场合,叶剑英元帅直言不讳地表示:"粟裕同志在战场上立下了赫赫战功,他的加入显著提升了军事科学院的整体领导水平。"这一表态充分体现了叶剑英对粟裕军事才能的高度认可,也反映出粟裕在军事领域的卓越贡献。叶剑英的这番言论,既肯定了粟裕过去的功绩,也强调了他在新岗位上的重要作用,凸显了粟裕在军事科学院的特殊地位。

在新中国十大将中,唯有粟裕被尊称为“粟总”。这一称呼并非以“同志”或“副院长”相称,而是直接以“总”字冠名,体现了他在军中的特殊地位与威望。这种独一无二的尊称,足以说明粟裕在军界的分量,成为十位大将中独享此殊荣的人物。

粟裕在随后的二十年里遭遇困境,许多人对他避而远之,急于划清界限。然而,萧劲光却始终如一,经常前往探望。粟裕的妻子楚青回忆这段往事时感慨道:“那时候根本没人敢来,只有萧劲光天天过来。”

萧劲光和粟裕之间的深厚情谊,贯穿了他们的一生。两人从相识到相知,始终保持着紧密的联系,彼此间的信任和支持从未动摇。无论是在战场上并肩作战,还是在生活中相互扶持,他们的友谊都经受住了时间和考验的洗礼。这种真挚的情感,成为了他们人生中不可或缺的一部分,也成为了后人传颂的佳话。

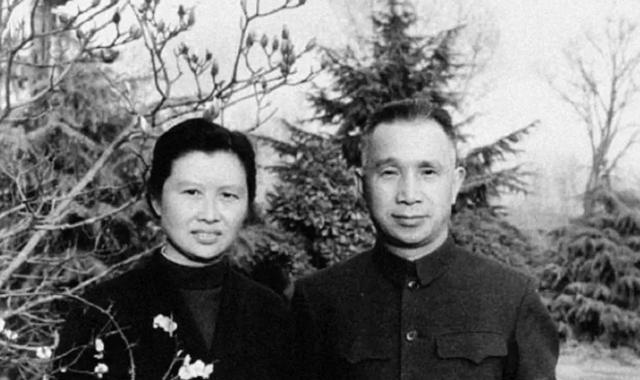

1984年,粟裕将军因病住院,萧劲光将军虽已年迈,仍亲自前往医院看望。两位老战友之间深厚的情谊,令人深感敬佩与羡慕。

1984年2月5日,粟裕因疾病逝世。

1989年3月29日,萧劲光因病逝世。

在历史的洪流中,许多事物都难以抵挡时间的侵蚀,但有些东西却能跨越时代的界限,永久留存。比如萧劲光和粟裕之间的深厚情谊,无论岁月如何变迁,他们之间的交往、理解和默契,都将被后人铭记、传颂和敬仰。这种超越时空的友谊,无疑成为了历史长河中闪耀的瑰宝。