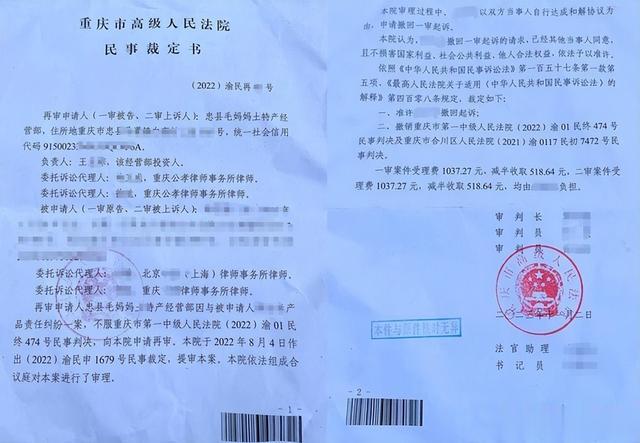

“农妇卖150份粉蒸肉被判赔5万”一案,最终结果出来了,重庆高院裁定撤销原一审和二审赔偿5万的判决,但这不代表法院认为一二审判决错了,因为法院是以原被告和解,原告撤诉为由撤销原判的!

双方的和解条件是什么?裁定书没写,有媒体采访被告,被告表示不便回应。估计双方很可能会对条件保密。正常分析应该是经过法院协调,被告在一二审判决的数额以下适当赔偿或补偿一定数额给原告。由于本案以私下和解撤诉的方式结案,本案这种情况法律上该如何判,原被告谁对谁错,其实就没有定论,换句话说,这个争议没有结束!

为什么这个案子争议这么大?我觉得有很多因素。其实媒体强调“农妇”标签是新闻手法,本案实际上是小作坊主遇到了职业打假人。报道中哭诉的形象是经营者王女士的婆婆,王女士开网店卖自制食品,原告网购150份扣肉类产品,然后以包装没有食品名称、生产日期、地址、保质期等标识内容为由,到法院起诉,要求退一赔十。一二审王女士败诉,法院判决退还约4500元货款并十倍赔偿,加上案件受理费,共计5万余元。

媒体以“农妇卖150碗粉蒸肉被判赔5万”的话题报道,引发热议,大家觉得判决不合理,这不是欺负老百姓吗?到熟食店买熟食,有打食品名称、生产日期、保质期吗?

一审和二审法院判决十倍赔偿,是依据《食品安全法》等相关法律法规,确实有法律依据,法律之所以对食品问题作出如此严苛十倍赔偿的规定,是因为食品比一般商品对人的生命健康影响更大,出发点是保护老百姓。但为什么这案子公众不接受呢?主要是因为本案涉及职业打假人。

这案子,如果是普通消费者购买一碗两碗,然后十赔索赔,最终也就几百块,绝不会引发这么大争议。但买150碗,索赔近5万,如果是对一家大厂,也不算事。但索赔对象是小本经营的作坊,那打击太大了。

职业打假人算不算消费者,该不该支持知假买假的问题,一直存在争议。其实理论上,打假应该是对社会有利的,职业打假人应该是监管部门的有力补充,我们应该支持职业打假人!但现实中很多职业打假人,不敢去打那些大商家、大厂家,因为打大的成本高,风险大。所以,有些职业打假人盯上了小店、小商家,抓住一些小漏洞高额索赔,这种模式让公众很难认可和接受。这也是本案引发争议的重要原因!对这个问题大家怎么看?欢迎在评论区说出你的观点!

本文作者:北京杨文战律师,第一届北京网络知名人士联谊会理事,微博十大影响力法律大V,北京市中盾律师事务所高级合伙人,执业二十余年。工作电