焦点事件:运动员终身保障计划背后的“待遇争议”

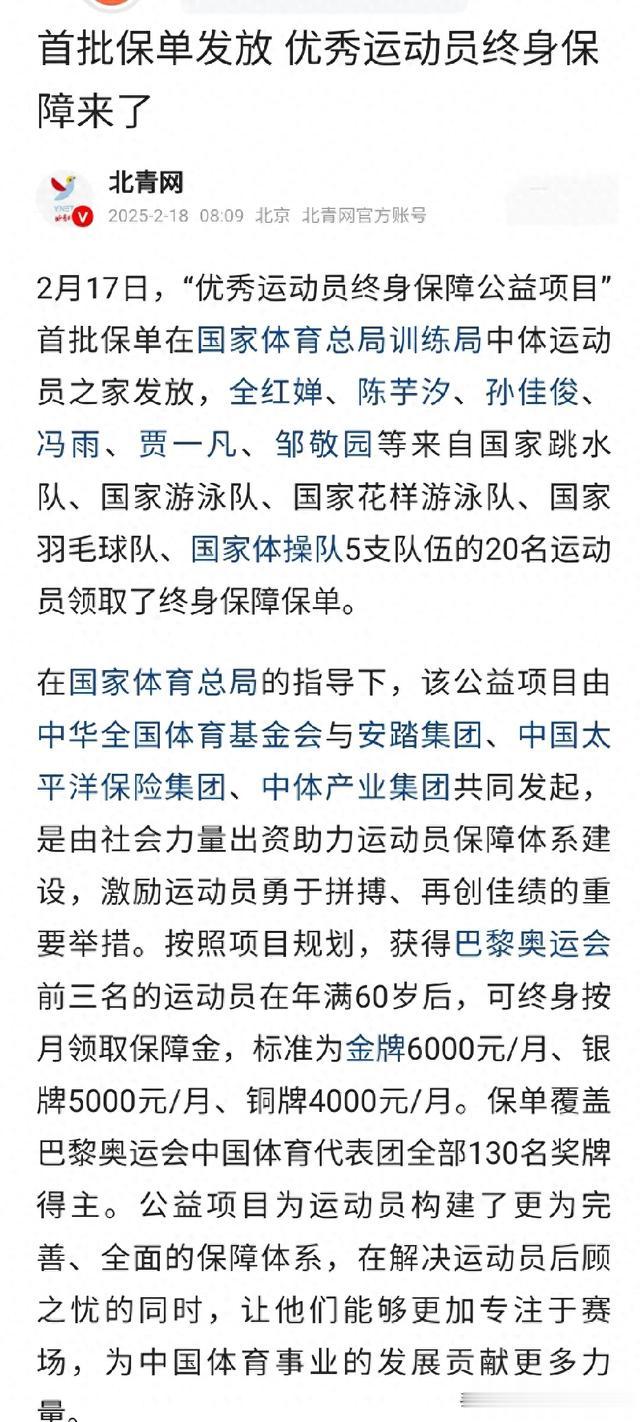

近日,中华全国体育基金会宣布推出“终身保障计划”,覆盖2024巴黎奥运会获奖运动员,金牌得主年满60岁后每月可领取最高6000元津贴,银牌、铜牌分别为5000元和4000元。此政策旨在为退役运动员提供长期生活支持,国乒主力樊振东等奥运功臣成为首批受益者。

然而,这一“暖心政策”却意外引发社会对军人、科学家等其他群体待遇的对比讨论。有网友直言:“拿奖牌的运动员经济无忧,但那些默默奉献却未登顶的运动员、保家卫国的军人、推动科技的科学家,他们的保障是否足够?”

---

军人待遇:一等功、二等功与战斗英雄的荣耀与保障

根据《中国人民解放军纪律条令》和《军人抚恤优待条例》,军人的功勋奖励与保障体系已较为成熟:

1. 一等功待遇:可提前晋升军衔或提高工资档次;若因公牺牲,遗属一次性抚恤金为全国城镇居民年收入20倍加40个月工资,并增发25%。

2. 二等功待遇:增发15%一次性抚恤金,退役士兵可优先安排工作或增发退役金。

3. 战斗英雄(荣誉称号):中央军委授予的荣誉称号增发35%抚恤金,享受终身医疗、交通优先等特殊待遇。

尽管政策明确,但基层官兵普遍反映,非战时立功机会少,且退役后实际安置仍存在地区差异,部分偏远地区军人家庭生活压力较大。

---

科学家待遇:高薪与科研自由的“双刃剑”

与军人相比,科学家尤其是顶尖人才的待遇更为市场化:

- 院士级待遇:工程院院士每月津贴1万至2万元,科研项目资金可达上亿元,部分单位提供500万元安家费及高端医疗保障。

- 青年科学家激励:如“科学探索奖”为50岁以下青年学者提供300万元自由支配奖金,河南省医学科学院甚至开出首席科学家年薪300万、科研经费2000万的“天价”。

- 争议点:高待遇集中在少数顶尖人才,基层科研人员仍面临经费不足、晋升压力大的困境。有学者呼吁:“科研不能只靠‘明星效应’,更需要普惠性支持。”

---

社会舆论:谁更应被“终身保障”?

针对运动员保障计划,网友观点两极分化:

- 支持方认为:“运动员职业生涯短暂,伤病风险高,保障计划体现人文关怀。”

- 反对方则质疑:“军人用生命捍卫国土,科学家推动社会进步,他们的贡献是否被低估?”

某军事论坛网友留言:“一等功烈士的抚恤金看似丰厚,但对比奥运金牌得主的终身津贴,仍显单薄。”

更有评论尖锐指出:“以体育为重的国家或许是无奈之举——金牌能快速提振民族自豪感,但国家的长远发展靠的是科技、国防和实体经济的硬实力。”

---

专家解读:平衡“显性荣誉”与“隐性贡献”

社会学家李明教授分析:“公众的讨论折射出对资源分配公平性的焦虑。运动员、军人、科学家的贡献性质不同,保障机制应差异化设计,但需避免‘唯金牌论’或‘唯成果论’。”他建议:

1. 完善军人退役安置:推广“功勋积分制”,将战功、服役年限与就业、住房挂钩。

2. 扩大科研资助覆盖面:设立区域性科研基金,支持中小城市和基层科技工作者。

3. 关注“失意运动员”:为未获奖选手提供职业转型培训,避免“金牌至上”导致资源集中。

---

结语:国家的强大需要多元支撑

无论是军人的热血、科学家的智慧,还是运动员的拼搏,都是国家发展的基石。如何在政策设计中平衡各方利益,让每个群体的付出都被看见、被尊重,或许是比“金牌战略”更深刻的命题。

今日话题:你认为哪类群体最应优先获得终身保障?欢迎留言讨论!

图片来自网络。

---