古时候的中国有句老话,说的是“外来民族统治超不过一百年”。

换句话说,北方那些游牧民族建立的政权,没有一个能持续强盛超过一个世纪。这倒不是说他们百年之后就会彻底消失,而是指百年之内必然会走向分裂和瓦解。

游牧民族生活在艰苦的环境中,他们部落的首领继承采用“兄终弟及”的方式。这种制度有个大问题:当兄弟几个都当过首领后,下一代该由谁来接班呢?

你爹当过首领,我爹也当过,为什么我就没资格当?

到了第二代,家里人就很容易闹内讧,互相争斗。

以汉朝为例,曾经强大的匈奴帝国一度出现五位单于同时掌权的局面。最终,这个昔日强盛的匈奴首领不得不向汉朝低头称臣,这标志着汉匈之间长达百年的战争以汉朝的全面胜利画上了句号。

唐太宗李世民巧妙利用了突厥吉利可汗和突利可汗叔侄之间的内斗,最终成功消灭了东突厥这个草原帝国。

然而,在广袤的草原上,曾经有一个民族创造了奇迹,他们打破了持续百年的宿命,成功建立了一个延续两个世纪的强大王朝,这个民族就是契丹。

这个民族在历史上活跃的时期,差不多和北宋王朝同步。不过,因为后来的朝代都把北宋视为中原的正统王朝,所以在史书上对这个民族的记载不多,导致它在历史中的存在感比较低。

在那个时候的东亚地区,真正被视为"天朝上国"的并不是北宋,而是契丹人创立的大辽王朝。大辽自称接续了大唐的正统地位,和北宋形成了南北对峙的局面。这种说法不仅在大辽内部流传,还得到了周边西夏、日本、高丽等各个国家和民族的普遍认可。

北宋表面上和对方称兄道弟,可实际上每年都得乖乖送上三十万两白银。这么一看,谁强谁弱,不是明摆着的事吗?

北宋其实算不上真正统一全国的朝代。在此之前,中原的农业王朝一直是东亚的中心,被周边国家视为最强大的"天朝"。但到了北宋之后,这种局面就被打破了,草原上的游牧民族建立的新王朝取代了它的主导地位。

这个由契丹人创立的大辽帝国,究竟是怎样实现这样的成就的?他们现在又身在何处呢?

【幸运的契丹】

契丹族最早生活在如今东北的辽河流域一带。古时候,这片区域位于降雨量400毫米的分界线边上,既适合种地,也适合放牧,还能打渔捕猎。

契丹人其实是个既放牧又打猎捕鱼的混合型民族,并不是那种只靠草原放牧为生的单一游牧民族。从生活方式来看,他们和后来清朝的女真族完全是一回事。

别看北方蒙古草原上的游牧民族表面威风,实际上他们的实力并不稳固。只要中原王朝足够强盛,一场大战就能让他们彻底崩溃。就拿唐朝来说,仅用一战就彻底击垮了东突厥帝国。

渔猎民族虽然打仗不如游牧民族那么厉害,但他们特别能扛。唐朝花了整整一百年都没能彻底征服他们。为了对付契丹,唐朝还搞出了个麻烦——安禄山。

中原王朝逐渐衰落,对东北地区的控制力日益减弱。趁此机会,契丹人悄悄壮大,最终成为这片地区的霸主。

这个地方资源匮乏,难以支撑一个需要大量消耗的政权体系,因此长期保持着游牧部落的形态。尽管唐朝无法彻底征服它,但它同样也奈何不了唐朝。

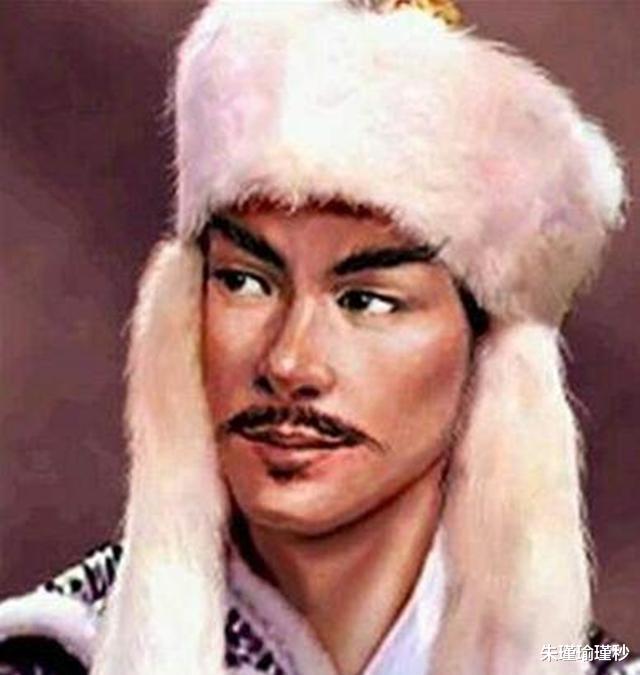

在唐朝末期到五代十国那段动荡岁月里,这片土地上诞生了一位非凡的领袖,他就是开创辽国基业的开国皇帝耶律阿保机。

要建立一个政府,首先得有一套官员体系,而官员体系又需要有文化的人来支撑。但那个年代,读书可不是穷人能负担得起的。东北地区当时经济落后,根本供养不了那么多读书人。这样一来,自然也就难以建立起有效的政权。

唐朝快完蛋的时候,天下乱成一锅粥,中原的读书人纷纷往北方逃。耶律阿保机瞅准了这个空子,他放下身段,善待这些读书人,慢慢地就赢得了他们的真心追随。

他做了一件轰动一时的大事——在辽河平原上建起了首座城市,取名龙城。

管理好一座城市是个复杂的活儿,得靠各种各样的人才。无论是政府部门的办事人员,还是维护秩序的警察城管,或者是搞建设的工匠和做生意的商人,这些都是那些四处游荡的游牧民族没法培养出来的。

靠着这些中原汉人的协助,耶律阿保机在草原上登基称帝,创建了大辽王朝,这真是世间罕见的大事。

历史上,任何民族想要建立王朝,都必须先掌控中原地区,但他却打破了这个规律。

然而这个王朝存在一个致命弱点:它的官僚体系全靠从中原地区输送人才来维持。一旦中原地区再次统一,不再向这里输送人才,整个王朝就会迅速崩溃。因此,他们能够维持现状的时间其实非常有限。

辽太祖耶律阿保机去世后,皇位传给了辽太宗耶律德光。这位新皇帝同样能力出众,他趁着中原地区动荡不安、群龙无首的时机,果断插手了中原地区的纷争。

契丹人过去在草原上生存时,一场自然灾害或战乱就可能让整个王朝覆灭,这充分体现了游牧经济的不稳定性。相比之下,农耕文明要稳固得多,人们再也不必害怕一场风雪就能摧毁整个国家的灾难了。

【首胜中原成上国】

可好景不长,他们马上遇到了一个大难题。要知道,中原王朝一旦完成统一,游牧民族的好日子就到头了。历史上的例子比比皆是:汉朝把匈奴打得落花流水,唐朝把突厥收拾得服服帖帖,都是这个道理。

就在北方势力忙于吞并燕云十六州的这二十年里,南方中原地区也快速实现了统一。赵匡胤抓住时机,开创了宋朝,成为开国皇帝。

燕云十六州对中原王朝来说至关重要,宋朝自然会想方设法夺回。然而,契丹人再次得到了命运的垂青。

宋太祖还没完成建国大业就去世了,皇位由他的弟弟宋太宗接手。

宋太祖是靠打仗打下的江山,久经沙场。而宋太宗赵光义跟他哥哥不同,虽然在军事上没什么建树,但在治理国家方面却很有两把刷子,算是个文治高手。

赵光义虽然能力一般,但野心不小。刚当上皇帝,他就迫不及待地集结全国兵力,一举攻下了五代十国中仅存的北汉政权。紧接着,他借着这股势头,开始谋划收复燕云十六州的战略。

从实际情况来看,无论在经济力量还是军事力量上,宋朝都占据了明显的上风。

在经济这块咱们就不细聊了,说到军事,很多人总觉得契丹的军队比宋朝厉害,不过这种说法主要指的是宋朝中后期那段时间。

宋朝刚建立时,军队战斗力确实比契丹人强得多。那时候的宋军,都是经历过五代十国残酷战争的老兵,个个都是久经沙场的狠角色,完全不像后来那些不中用的部队。

当宋太宗赵光义带着敌意逼近时,契丹贵族们讨论的并非如何坚守燕云16州,而是考虑撤退到草原。然而,辽国皇帝坚持己见,派出了名将耶律休哥,带领3万骑兵,迎战宋朝的30万精兵。

宋太宗一看自家有三十万精兵,对面只有三万,心里稳得很,压根没把耶律休哥当回事。这倒不是他小瞧人,事实摆在眼前,耶律休哥虽然有三万精锐,可宋朝这三十万也是实打实的精兵,哪是随便凑数的?真不知道耶律休哥还能玩出什么花样来。

耶律休哥心里清楚,要想取胜就得出其不意。他带着三万精兵,趁着月黑风高发起突袭。他盘算着,借着夜色掩护,打对方一个措手不及,迅速结束战斗。

这种策略其实没什么特别的。普通士兵容易慌乱,但精英部队之所以叫精英部队,正是因为他们能在关键时刻保持冷静。

面对耶律休哥的进攻,宋军不仅没有后退,反而让契丹军队陷入了僵局,完全没达到预期效果。天快亮时,眼看他们就要被包围,关键时刻,宋太宗赵光义的出现帮了大忙。

按当时的局势,只要他下令让部下动手,耶律休哥的脑袋就能立刻被送到他眼前。

他非要抢下属的功劳,执意自己带队。可一看到耶律休哥不要命地杀过来,他就怂了。耶律休哥豁得出去,赵光义却惜命得很,哪怕只有一点点危险也不干,毕竟他可是皇帝,命值钱着呢。

战事正酣,赵光义不知从哪儿弄来一辆驴车,一溜烟逃了。皇帝都跑了,宋军顿时乱了阵脚。这一乱不要紧,耶律休哥抓住机会,把宋军杀得七零八落,彻底击溃了他们的防线。

这一仗打下来,宋朝的实力其实没受多大影响,但士气和信心却彻底垮了。从那以后,朝中再没人敢主张主动出击,谁要是提这个,反对的人就会拿这次战事说事。从此,辽国牢牢掌握了战场的主动权。

1004年,辽国的萧太后率兵南下,想要一举灭掉宋朝,实现统一。但宋军顽强抵抗,辽军伤亡惨重,双方僵持不下,战事陷入了胶着状态。

宋辽两国在澶州达成协议,结为兄弟之邦,宋廷每年要向辽国交纳三十万两白银。不过宋朝军队内部存在制度缺陷,使得他们缺乏主动进攻的能力,只能采取守势应对外敌。

辽国军队实力强大,不断向外扩张,给邻近的小国带来巨大压力。这些小国见风使舵,纷纷放弃了与宋朝的往来,转而投靠了辽国。

【同生共死的宋辽】

澶渊之盟签订后,宋辽两国形成了一种相互依存的关系。宋朝虽然不再是东亚的霸主,但辽国的存在却意外地成了它的保护伞,挡住了北方游牧民族的入侵。这样一来,宋朝就能集中力量发展经济,最终成就了历史上那个繁荣富庶的时代。

不过,澶渊之盟也带来了一个不好的影响:由于长期和平,宋朝和辽国都开始安于现状,文官贪图安逸,武将疏于操练。

当共同的敌人消失后,大家不再有竞争压力,都开始想着如何瓜分利益。这就印证了那句老话:人往往在困境中奋发,在安逸中沉沦。

辽国逐渐衰弱,使得契丹人失去了阻挡北方游牧部落壮大的能力,宋朝也因此失去了这道重要防线。

宋徽宗赵佶是导致宋朝覆灭的关键人物。这位皇帝虽然多才多艺,却唯独不会当皇帝。在宋朝走向灭亡的过程中,他决策失误频频,表现得十分狼狈,甚至低声下气,不惜出卖国家利益。

和宋徽宗同一时代,大辽的末代皇帝天祚帝也是半斤八两。面对女真部落的强势崛起,他压根没有认清形势,还整天做着大辽天下无敌的白日梦。

辽国就这么被自己人给玩坏了,各种骚操作层出不穷,简直比宋徽宗还离谱,好端端的一个大国愣是给折腾没了。

之前提到,澶渊之盟签订后,宋朝和辽国形成了相互依存的关系。既然两国命运相连,自然也会一同走向终结。辽国覆灭仅仅两年,宋朝也随之灭亡。

辽国覆灭之际,一位名叫耶律大石的皇族成员,带着所有契丹族人迁徙到现今的新疆一带,创建了西辽王朝,让契丹人的统治得以延续了八十多年。

这个王朝被蒙古人灭掉后,契丹人好像人间蒸发了一样。只有少数契丹人跟汉族融合在一起,比如蒙古开国宰相耶律楚材,他就是个被汉化的契丹人。

如今,只有在东北与俄罗斯接壤的达斡尔族身上,还能看到不少契丹人的影子,不过他们也已经不能算是纯正的契丹后裔了。

不知道你注意到没有,蒙古帝国和大元王朝虽然都消失了,但蒙古族一直延续至今。相反,同样来自东北的契丹和女真这两个民族,他们的后裔满族和契丹族却渐渐消失了。这背后的关键其实很简单,就是各民族之间的融合造成的。

契丹人打下中原后,大多数都离开了老家,搬到了燕云十六州定居。就算后来国家没了,也别想着他们会回东北老家,重新过那种清苦的生活。

女真人占领后,并没有为难他们,反而将他们编入皇协军。至于蒙古人,他们之所以还能留下来,完全是因为朱元璋当年把他们驱逐出去的结果。

在汉族农民生活的地方,他们的传统习惯和文化与当地环境格格不入,最终只能慢慢融入当地的生活方式。

近代东北农田不断开垦,满清虽然花了二百年把这里当成自家地盘,还禁止汉人进入,但最后还是被汉文化同化了。汉文化真是厉害啊!