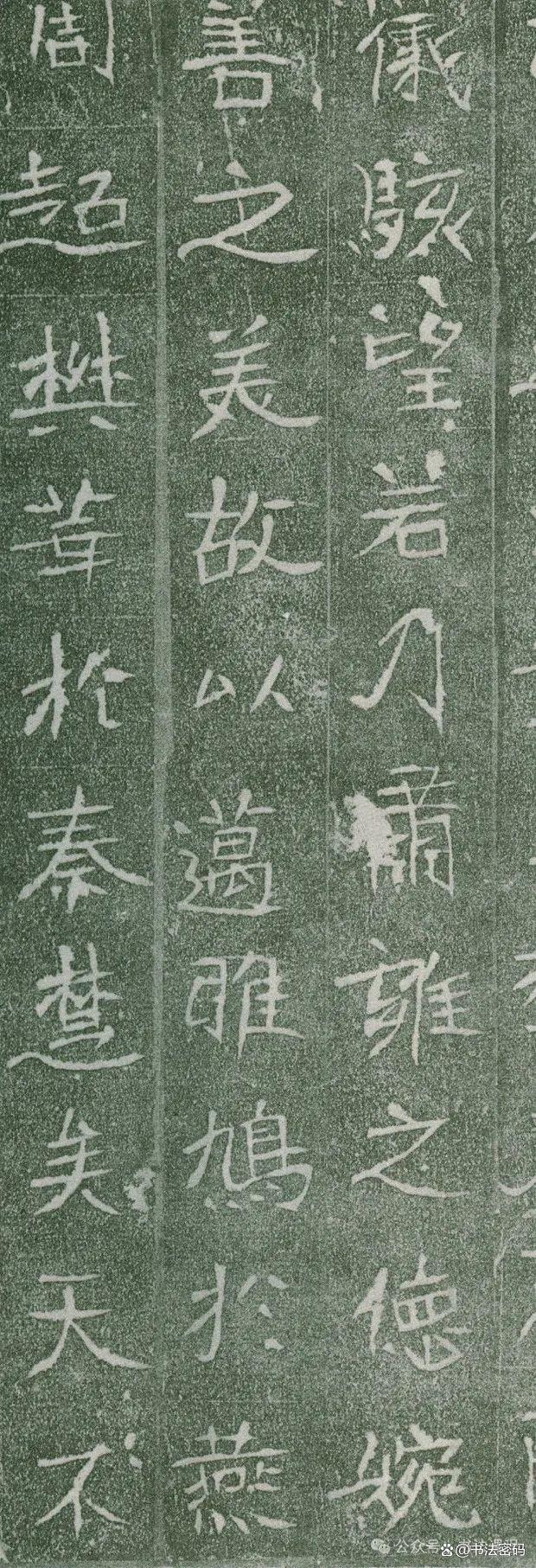

北魏《长孙氏墓志》是北朝墓志书法的重要代表之一,其艺术风格鲜明体现了北魏中后期楷书的过渡性特征,兼具北碑的雄强与南朝的韵致。以下从笔法、结构、章法、风格渊源四个方面展开分析:

一、笔法:方为主导,隶楷交融

1. 方笔棱嶒,刀刻意趣

- 起笔多露锋切入,如“长”字的横画呈三角形锐角,转折处方折明显(如“氏”字的外框),体现北碑“斩钉截铁”的金石质感。

- 点画形态丰富,如“之”字的捺画收笔尖锐,“心”字的三点呈匕首状,强化视觉冲击力。

2. 隶书余韵与楷书雏形

- 部分笔画保留隶书波磔,如“大”字的捺画向右上方挑出,“人”字的撇捺开张;同时竖画挺直(如“孝”字的中竖),初具楷书筋骨。

- 线条中段偶见篆籀圆劲(如“祖”字的示字旁),缓和方笔的生硬感。

二、结构:欹侧险峻,动态平衡

1. 重心偏移与险中求稳

- 字形多向右上方倾斜(如“尉”字的“火”部上提),偏旁错位穿插,如“孙”字的“子”部左移,“系”部右倾,形成险峻之势,却通过长撇或捺画支撑重心。

- 中宫收紧,外围舒展,如“志”字的“士”部下压,“心”部横向延展,形成疏密对比。

2. 简化与符号化特征

- 隶书的复杂结构被简化,如“马”字四点变为一横,“书”字的多横简化为三笔;部分部首符号化(如“言”部缩为两点一横),加速楷书定型。

- 异体字并存,如“之”字有“辶”与“止”两种写法,反映北魏书法的过渡性。

三、章法:茂密森严,行气贯通

1. 密集紧凑的布局

- 字间距极小,部分字甚至上下粘连(如“太”与“原”),整体排列如“密不透风”,但通过字形大小的交替(如“公”字扁宽,“讳”字瘦长)避免板滞。

- 行笔方向以纵向为主,偶见横向连笔(如“大”“夫”),增强行气连贯性。

2. 碑刻与书写笔意的融合

- 刀刻痕迹明显,如“王”字三横粗细均匀,但部分笔画保留毛笔书写的自然形态(如“长”字的竖提),体现“书丹”与“镌刻”的双重艺术特性。

四、风格渊源与历史地位

1. 北朝墓志的典型范式

- 延续《张猛龙碑》的雄强险峻,又吸收《元怀墓志》的秀逸典雅,展现北魏书法“雄强与韵致”的融合。

- 其方笔为主、结构奇崛的特点,直接影响唐代欧阳询、柳公权的楷书风格。

2. 鲜卑文化与汉文化的碰撞

- 作为鲜卑贵族墓志,其书法既保留草原民族的剽悍气质(如方笔棱角),又融入中原士族的审美追求(如结体的和谐),成为北魏汉化进程的艺术见证。

总结

《长孙氏墓志》以“方笔为主、结构奇崛、章法茂密”为核心特征,既展现了北朝墓志的雄强之气,又蕴含楷书成熟期的过渡性韵致。其艺术风格不仅是研究北魏书法演变的重要实证,更以独特的险峻与和谐之美,为后世书法创作提供了取法源泉,堪称北朝墓志书法的典范之作。

北魏《长孙氏墓志》三行版高清赏析

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

二

北魏《长孙氏墓志》分解版高清赏析

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

编辑 搜图

北魏《长孙氏墓志》墨拓整版高清赏析

编辑 搜图