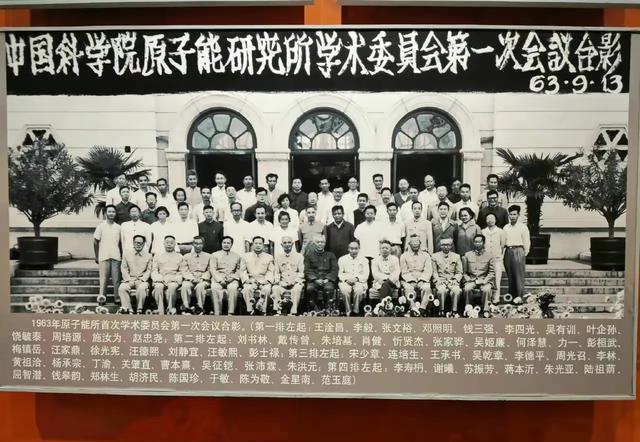

这张照片拍摄于1963年9月13日,是中科院原子能所学术委员会第一次会议的集体照。你瞧,照片上有钱三强所长、何泽慧老师、王承书老师,还有那时候原子能所第四研究室“轻核理论组”的组长黄祖洽和副组长于敏等人。不过,奇怪的是,给于敏帮过不少忙、最后关头还助他一臂之力的何祚庥却没在这张照片上。

这张照片是原子能所首次学术大会的大合照,是个大事件,标志着学术上的一个重要时刻。那时候,只要是在所里干活的,没被调出去搞其他项目的学术大佬,基本都站在这张照片里了。特别是黄祖洽和于敏,他俩也赫然在列。为啥提他俩呢?因为何祚庥老喜欢说,他和这俩人合作出过书,还跟于敏面对面讨论过学术问题。1963年9月那会儿,原子弹还没搞出来,氢弹更是连个影子都没有。大家的成果应该都差不多,那为啥轻核理论组的正副组长都在照片上,而后来自称“在氢弹研制中给于敏帮了大忙”的何祚庥,他当时是钱三强所长的秘书,却缺席了这么重要的学术会议呢?这事儿真挺奇怪的,肯定有啥原因。总不能是何秘书忙着给大家拍照去了吧!

1960年最后那几个月,刘强和钱三强商量后,决定在原子能所的第四研究室里新搞一个专门搞理论研究的部门,名字叫“轻核反应装置理论研究小组”,大家平时就叫它“轻核理论小组”,秘密称呼是“乙项工作”。黄祖洽和于敏分别当上了这个小组的正副组长,而何祚庥呢,他作为钱三强的秘书,也加入了进来一起干。

来瞧瞧这段话,里头藏着几个挺重要的点。

首先,得说说1960年最后那几个月,原子弹的理论难关还没攻下来呢,可领导们心里已经有了盘算,琢磨着咱们以后肯定得搞氢弹。所以,他们早早就动手安排了,先进行理论上的摸索和研究。

第二点,咱们说说“轻核理论组”,它的核心就是“探索理论”。为啥要特地提理论呢?下面我来给大家讲讲原因。

第三点说说1965年1月份的事儿,当时二机部正式给了个研发任务,目标就是1970年能爆炸氢弹。他们定的指标挺高,大概一吨重,威力得有100万吨TNT那么猛,还给了个两年的研发时间表。这任务就交给了九所,后来九所改名叫九院了,也就是专门研究核武器的那个地方。氢弹的研发工作,就这么正式开始了。

第四点,何祚庥那时候是钱三强所长在原子能所的得力助手,他不光是轻核理论组的成员,还得兼顾轻核实验组的事儿。他两边都忙,一开始是找钱三强所长做工作汇报,后来就换成了跟何泽慧老师对接。说起来,何泽慧老师后来还升为了原子能所的副所长呢。

何祚庥在1960年底开始到1964年底,他是以秘书的身份参与了原子能所下面的轻核理论组和实验组的工作。不过呢,在这期间,他有两次被调到其他岗位去做别的事情了。到了1964年10月到1965年9月这段时间,他又被派到了河南去搞四清工作。巧的是,二机部在1965年1月正式动手研制氢弹了,但负责这个任务的是九院,跟他当时所在的原子能所不是一个单位。所以说啊,从何祚庥的工作时间、工作单位还是工作地点来看,他都没有跟氢弹研制扯上关系。

但何祚庥也提到了另一点,挺关键的,就是“原子能所搞定了很多氢弹的难题”。这就是我刚才说的第二要点。原子能所成立轻核反应的理论和实验组,主要是想研究轻核反应到底怎么回事,那时候上级并没有明确要求他们做氢弹,所以这更像是个学术探索,而氢弹的研发则是个实实在在的科技工程项目。但这不代表原子能所在氢弹研发上没使劲儿,其实他们功劳大着呢。不光是有很多人从原子能所调到九院,就连留在原子能所的,比如何泽慧老师,她负责的关键材料测量,对氢弹研发帮助特别大。你看两弹元勋和核工业部的71人功勋名单,里面好多都是原子能所的。1963年这张照片,拍的是原子能所各领域的领头人,黄祖洽和于敏都在里面,他俩就是轻核理论组的领头。要是何祚庥除了当秘书,还是学术领头人的话,那他肯定也会在这张照片上。

于敏并不是学术团队的领头人,他只是在原子能机构下的轻核理论组里担任秘书。大概每两到三周,于敏会向钱三强或何泽慧做工作汇报,那时候何秘书也总在场。之后,何秘书把于敏的想法算作自己的,还假装“跟于敏探讨过这些问题”,这对于一个学过粒子物理的人来说,其实挺容易做到的。但是,如果何秘书对外头的人说“我在氢弹研制上帮于敏推了一把”,那就跟九院的厨师长声称自己参与了氢弹研制一样荒谬。

不过,何祚庥还是坚持他的观点:“虽说搞定氢弹原理挺牛的,但说到底,那最基础的理论还是西方人先搞出来的,不是我们自己的创新。”

现在全球范围内,氢弹主要分两种设计思路,美国和苏联搞的是三相氢弹,咱们中国则是两相氢弹。原子能研究所那边呢,正在琢磨轻核反应的原理,也确实有了新发现,但这只是说他们弄明白了轻核反应是咋回事,离真正造出原理氢弹、掌握氢弹技术还差得远呢!氢弹的研发啊,那可不是简单的事儿,得靠科学技术和工程实力。得用轻核反应的原理去推算三相氢弹、两相氢弹的设计模型,然后再用科技手段把这些模型变成实实在在的三相氢弹、两相氢弹的科技成果。

我们国家刚开始搞氢弹研发时,也是照着美国那套三相原理氢弹的路子来的,毕竟这方法是美国先搞出来的,何祚庥说的没毛病。于敏在研究三相原理氢弹模型时,眼尖地发现它质变比低,这可是个大问题。虽然多加点高级材料能勉强达到二机部的要求,但于敏觉得这样不够。他琢磨了好久,终于想出了个新点子。在其他同事的帮忙下,他们一共做了三个模型,一试效果都挺好,这就是咱们国家特有的两相原理氢弹是怎么来的。

得提一下,从1965年1月开始搞氢弹研发后,咱们国家在1966年就接连搞出了三相氢弹和两相氢弹。短短两年,咱们就弄出了两种不同原理的氢弹,这速度和能力,全世界都找不出第二家。

另外,科学原理和科学技术的重要性可以说是不相上下。科学原理主要是用来提出假设和进行推理的,而科学技术则是用来实践和验证这些假设的。它们两个各有各的作用,相互补充,谁也离不开谁,这是科技界大家心里都明白的事儿。但话说回来,科学这东西是不分国界的,光有科学原理并不能让一个国家变得更强。举个例子,意大利和德国最先发现了原子弹的原理,但这并没让他们变得更强。只有美国,他们成功地把原子弹的原理转化成了真正的科学技术,造出了原子弹,这才让他们的国力大增,也让日本很快就投降了。所以说,只有把科学原理尽快地转化成科学技术,才能真正发挥作用,让一个国家的实力得到提升。

所以在21世纪,关键就看各国怎么能把科学原理迅速变成实用的技术,这才是竞争里最要紧的事儿。