战役分两阶段:一为百万大军过长江,分东、中、西三路突击,突破70万敌军1800公里防线;二为占领南京、上海、杭州等城市。

京沪杭战役歼敌43万余人,解放南京、上海、武汉等大城,及苏、皖全境,浙大部,和赣、鄂、闽等省部分地区。

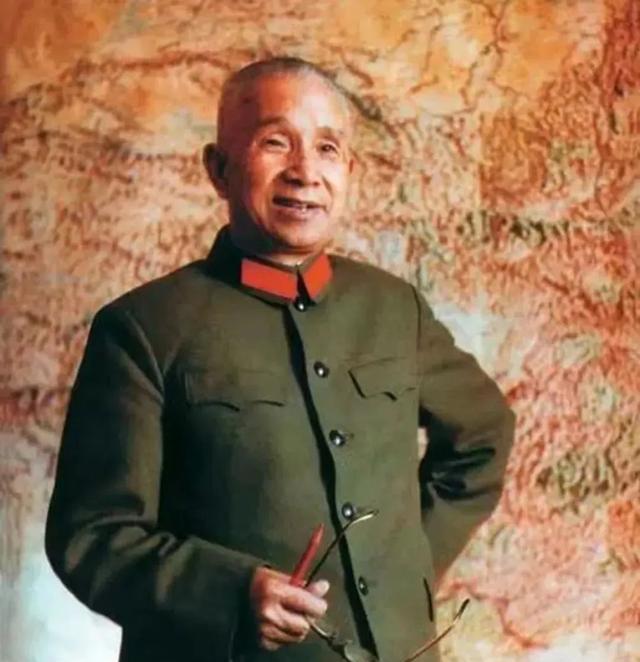

京沪杭战役(渡江战役)在革命史和军史中地位重要。军史研究及文艺作品多表现渡江战役总前委,却几乎忽略粟裕将军的杰出贡献。实则,粟裕为京沪杭战役的关键军事指挥者。

粟裕是《京沪杭战役实施纲要》的实际策划者,他主导了该纲要的制定工作,确保了其内容的准确性和实用性。

战役计划指导战役行动。明确战略、战役、战术的概念、区别及互动,方能制定有效方案,确保执行到位,达成目标。

粟裕对渡江作战最具发言权,他遵循“知彼知己,百战不殆”,最早全面调研并侦查敌情,全局在胸,因此他对制定渡江战役计划最有发言权。

1948年1月27日,中央军委令粟裕率3纵队渡江,后粟裕建议并获毛主席中央军委批准,华野暂缓。淮海战役由此诞生。虽暂缓渡江,但粟裕年初已指挥华东野战军备战。

他成立渡江先遣纵队,派数百名干部至沿江区域执行任务,另遣一加强营及200余名干部前往皖南开展工作。

他请东北解放区购置改装木船为汽船的引擎,并调查船只分布情况,同时筹备船只相关事宜。

济南战役后,粟裕即令渡江先遣纵队至淮河以南、长江北岸,并遣加强营至皖中、苏中,配合地方党组织与游击队,发动群众,调研并侦察沿江敌情。

他专注部署部队勘查沿江地貌,详尽勘测长江渡口、水文及相邻河湖港汊,并将所有数据绘制成图。

粟裕在红军、新四军时期长期战斗于江南,曾“三过长江”,并进行了充分渡江准备,这对制定渡江方案至关重要。在我军高级将领中,他对渡江作战最具发言权。

粟裕最早拟制了《京沪杭战役实施纲要》。1949年3月31日邓小平制定该纲要的说法不符实际,因无法在20天内调动百万大军,粟裕是其主要且最早制定者。

1948年12月16日晚,刘伯承、陈毅、邓小平离皖北中野司令部赴萧县蔡洼村华野司令部会粟裕。次日,召开淮海战役总前委唯一会议,实则为渡江战役预备会,定粟裕、张震起草渡江作战计划。

1949年2月9日,淮海战役总前委联合中原局、华东局在商丘召开会议,讨论渡江战役计划,明确了作战时间、兵力部署、军队教育及后勤准备,划分了各兵团渡江地段和任务。

“商丘会议”结束后,淮海战役总前委提交《渡江作战方案及准备意见报告》至中央军委。2月11日,在商丘张菜园村,淮海战役总前委正式更名为渡江战役总前委。

3月26日,渡江战役总前委于蚌埠孙家圩子召开扩大会,细究战役方针、战术原则、兵力部署、展开方式、策应配合及后勤保障等核心议题。

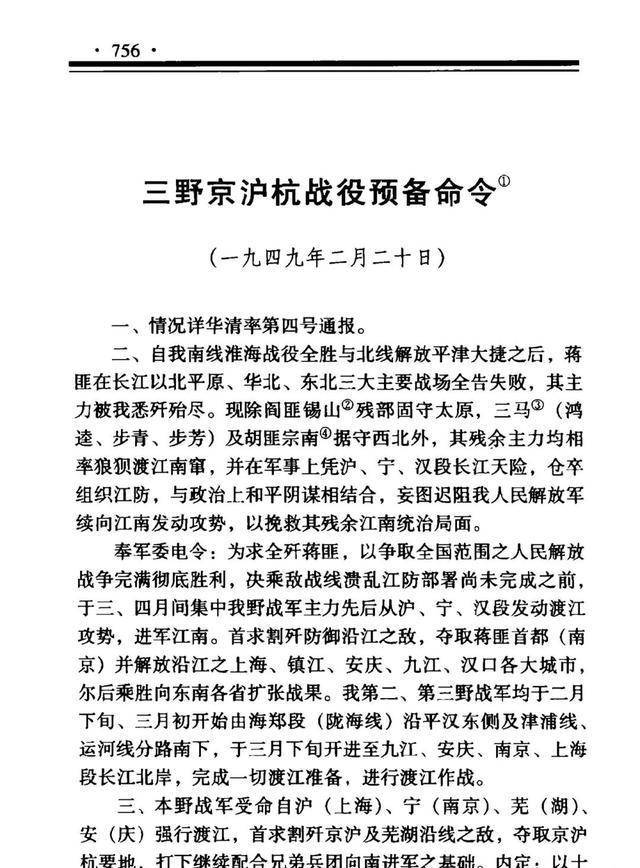

中央军委3月29日电示总前委,速报渡江作战方案。据此,总前委于31日上报了《京沪杭战役实施纲要》。

《京沪杭战役实施纲要》历经酝酿、讨论、修改和完善。最早由粟裕和张震草拟,且在“商丘会议”上基本成型,这是确定无疑的事实。

3. 陈粟率先发布渡江战役预备令。2月9日“商丘会议”后,18日粟裕于徐州贾汪召开三野前委扩大会,深入安排渡江作战的各项准备工作。

19日,粟裕主持三野军以上干部作战会议,重点阐述渡江后歼敌的三种战役设想及应对,经讨论,会议达成了统一的作战思路。

20日,陈毅、粟裕、谭震林、张震签发《京沪杭战役预备命令》(京字第1号),部署渡江后东西对进,调整20、23、24、25军序列,明确各部队行动部署。

陈毅参会并署名预备命令后,返回总前委,粟裕继续代任三野司令员与政委。他率三野机关东移泰州,统一指挥渡江作战。

有三点需强调:一,三野渡江战役预备令下达最早;二,无统一计划,三野不会轻率部署65万部队;三,粟裕为实际指挥三野渡江作战的最高首长。

粟裕反对“以打促和”计划。1949年3月上旬,中共七届二中全会在西柏坡举行,粟裕因病未出席。毛主席派员慰问并征求其对渡江作战计划的意见,粟裕明确表态不同意,认为不妥。

第一,炮击后若未能即时渡江,汤恩伯将有时间进行部署。

第二,埋伏在江南的国民党内线部队同样将受重创,这将为渡江作战增添额外难度。

粟裕的意见被上报至毛主席,主席迅速接纳了该意见。

此次反对中央“以打促和”渡江计划,与1948年粟裕直陈异议不同,是毛主席亲派员至粟裕病榻前征询。此为我军渡江战役制定中的罕见佳话,凸显粟裕在战役中的关键作用。

5. 粟裕反对调整渡江时间。4月10日,为配合和平谈判协议签订,毛主席拟延期半月渡江,并再次专门征求粟裕意见。

粟裕指出,推迟半月将遇雨季,江水猛涨,江阴下游难渡,且存在诸多不稳定因素。毛主席高度重视其意见,最终确定了渡江时间。

粟裕致电军委,报告根据谈判进展,我军需将渡江时间由十五日推迟至二十二日,即延迟一星期,请求立即下达此命令。

4月12日,粟裕提议军委和总前委,为便于渡江,不应推迟至22日后,最佳时间为20日前后。

粟裕在京沪杭战役中扮演了关键性军事指挥者的角色,对战役的走向起到了决定性作用,是不可或缺的领导力量。

渡江战役,也称“京沪杭战役”,核心为攻占京沪杭。粟裕指挥第三野战军执行主要正面攻击任务,是此次战役的核心军事指挥者。

淮海战役,三野所属华野歼灭国军第7兵团,与中野共围歼12兵团,并全歼杜聿明集团。渡江战役,三野(华野)亦为主力。三大突击集团中,三野占两个。

渡江战役分东、中、西三突击集团,采用宽正面多路重点突击战术,百万大军横渡长江。东、中集团以三野为主,西集团以二野为主。

东突击集团由三野第8兵团(辖第20、26、34、35军)与第10兵团(辖第23、28、29、31军)及苏北军区3个独立旅组成,总计35万人。

中突击集团由三野第7兵团(辖第21、22、24军)与第9兵团(辖第25、27、30、33军)组成,总计30万人。

在渡江战役中,三野参战部队65万,二野28万,中原军区8万(归二野指挥)。显然,三野兵力占比达三分之二。

三野正面作战任务最艰巨,粟裕指挥其为京沪杭战役主力,任务是先歼沿江之敌,再向南发展,夺取南、上、杭等城市,并占领苏南、皖南及浙江全省。

渡江时,东突击集团35万人在粟裕、张震指挥下,两军江北牵制敌军,六军渡江后挺进京沪铁路,阻敌东逃西援,协同中突击集团切断南逃通路。中突击集团30万人由谭震林指挥,渡江后歼敌并包围南京等地敌军。

为协调中、东集团行动,速围南京、镇江守军,中突击集团过江后归粟裕指挥。《纲要》强调,无论敌情如何变化,两路主力须东西对进,迅速会合,割裂包围敌人,此为战役关键。

渡江战役核心为攻占南京、上海、杭州。粟裕指挥三野负责主攻,其中35军占南京,21军占杭州,上海则在三野与地下党及民众支持下被攻占。

粟裕拥有独立指挥三野行动的权力,因此,在一定程度上,他是“京沪杭战役”实际的主要指挥者。

1948年5月,毛主席决定调陈毅至中原,因粟裕强调华野需陈毅,中央让陈毅兼华东野战军司令、政委,粟裕代理。此后七个半月,粟裕实为华野一号首长。1949年,华野改称三野,中央军委电示粟裕代职。

渡江战役筹备时,三野常独立向中央军委汇报。3月30日,粟裕以三野前委名义上报渡江准备及部署,并转二野,同时发布《第三野战军京沪杭战役作战命令》(京字第2号)。

《京沪杭战役实施纲要》规定:东、中两路由粟裕、张震指挥。渡江后,两路具体部署及七、九兵团东进路线,由三野首长详令规定,粟裕为三野实际最高首长。

从毛主席电报称谓观粟裕地位。渡江战役前夕10日内,毛泽东起草的中央军委电令中,“总前委”后粟裕名列首位,彰显其在渡江战役中的关键地位。

4月11日电:致总前委,并转粟裕、张震、刘伯承、张际春、李达。

4月14日电:总前委成员包括粟裕、张震,以及刘伯承、张际春、李达。

4月18日电:总前委粟裕、张震,刘伯承、张际春、李达、谭震林:完全同意部署,请坚决执行。此计划军事政治均必需,不得改变。此电发于渡江战役前2日,粟裕仍排首位。

4月28日渡江后,毛泽东起草中央军委电令致总前委、粟裕、张震,并转告刘伯承、张际春、李达。

从毛主席电报中的称呼可见,粟裕在“京沪杭战役”中军事指挥地位重要,作用关键。

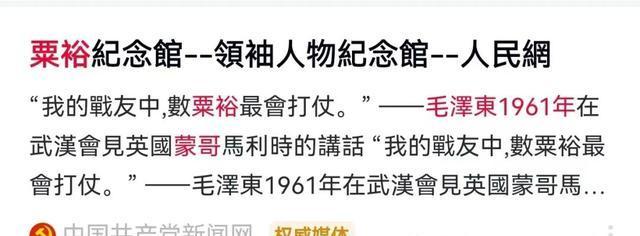

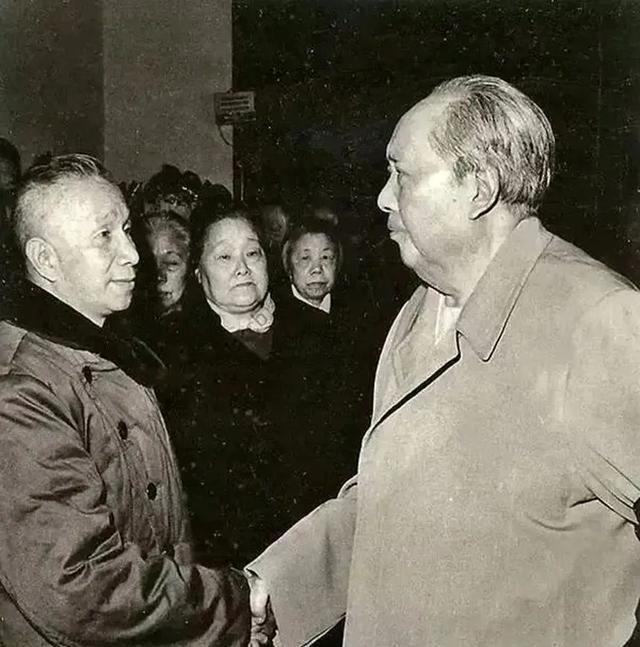

毛主席对粟裕军事指挥极为倚重,曾说消灭整编七十四师之快,连他也未料到。1961年,毛主席会见蒙哥马利时称粟裕为最会带兵打仗的战友,此言存档于中央档案馆,是久积之情。

9、4月20日为我军要求外舰撤离长江最后时限。8时30分,英舰“紫石英号”闯入渡江区域,无视警告后被两炮兵连炮击,中弹30余发,升起白旗投降,搁浅江面。

毛主席闻英舰阻我军渡江,令:“告粟裕张震及总前委,擅入战区妨碍渡江者,皆可炮击,无需请示。”并言蒋氏政权将崩,百万大军过江以防外干,今已至。又提南京伴侣号及英远东舰队或增援,令前线备战。

4月20日下午,“伴侣号”营救“紫石英号”未果,10名英军阵亡,12人受伤。梅登中将率两舰驰援,遭我军警告后,“黑天鹅号”逃离,“伦敦号”摇摇欲坠。三野炮击四舰,彰显英雄气概。

从渡江战役看,炮击英舰意义:清江面外舰,保战役准时,震蒋介石集团。三野炮击显粟裕胆魄,后三舰炮击毛主席电令,粟裕必有行动。但历史中,粟裕被屏蔽。

三、粟裕在京沪杭战役中展现出卓越的临机决断能力,凭借准确判断和果断行动,有效指挥部队,确保了战役的胜利。

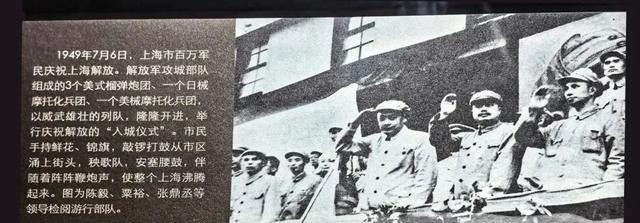

三野突破长江后,粟裕即令35军抢占南京。23日晚,35军(原国民党96军吴化文部起义改编)占领南京,迎来高光时刻,标志蒋介石集团22年反动统治终结。

10. 粟裕未执行总前委“整顿态势”电令。4月24日,总前委急电:渡江胜利,但歼敌不多,需整顿以克服追击造成的紊乱。意即占领南京后,应整顿以免战役受影响。

百万大军渡江追击中现紊乱属正常,关键在于整顿态势。需明确整顿方法、内容及标准,以确保在紧要关头恢复有序。

辽沈战役中,四野追击围困廖耀湘兵团时建制混乱,林彪却命全军找廖耀湘,电令猛追速战。各纵即令今夜不停,见敌即打,边打边侦察。两相对照,鲜明异常。

2月9日“商丘会议”上,粟裕认为大军过江不难,关键是渡江后需抓住敌人并歼敌。19日“贾汪会议”上,他重点谈了三种歼敌设想和应对,核心是一切以歼敌为首要任务。

国民党军已成惊弓之鸟,战机紧迫。粟裕奉中央军委令独立指挥三野,不顾总前委电令,命部队不休,继续追击。25日,粟裕致电要求继续追击,并指示各级部队快速行动。

毛主席《七律·人民解放军占领南京》中云:“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。”此名句是否受粟裕反复电请追击影响,尚难定论。

粟裕未请示即歼汤恩伯12万部。三野渡江后,4月21日,他电告总前委和毛主席,部署7、9、10兵团围歼南逃之敌,8兵团候命占南京,主力备战太湖会战。

发现汤恩伯夜撤4军至上海、浙赣线,7军退杭州,粟裕未待总前委及毛主席回电,即令东突击集团23、28、31军先行,阻汤恩伯南逃杭州之路。

粟裕23日至24日凌晨连发电令,要求加速追击。三野26日截断敌路,歼汤恩伯2军3万余人。27日,29军占苏州。29日,再歼汤恩伯5军约8万人。

粟裕渡江后,指挥大兵团实施追击与迂回,于郎溪、广德围歼12万南逃国军。若其退守上海、杭州,后续战事将面临重大挑战。

12. 应客观评价渡江战役总前委。其作用主要体现在召开了“蔡洼会议”、“商丘会议”和“孙家圩子会议”三次重要会议,与淮海战役总前委作用相似。

“蔡洼会议”与“商丘会议”均以淮海战役总前委名义召开,而“孙家圩子会议”是唯一以渡江战役总前委名义正式召开的会议。

总前委执行中央军委指示,完成三项任务至关重要。但夸大总前委书记作用,独揽渡江战役指挥,则过分。总前委对先遣兵团未独自发作战电令,仅发“整顿态势”电,粟裕未执行。

13. 粟裕制定作战方案,旨在保全上海。三野第9、10兵团(含增援的第7兵团23军与第8兵团25军)负责攻打,关键挑战在于完整保留上海。

粟裕策划最佳方案:攻苏州河南岸与吴淞,封锁汤恩伯海上退路且不损城市。虽于敌优势区作战,伤亡或增。此方案功归粟裕,他人不可贪功。

按粟裕的作战部署,旨在歼灭15万敌军同时确保上海无损。周总理对此幽默评价道:“解放上海,犹如瓷器店里捉老鼠。”

三野第7兵团配合浙东、浙南游击队,解放宁波、奉化、镇海、温州、临海、黄岩等地。1949年6月2日,三野一部解放崇明岛,标志着渡江战役圆满结束。

此战歼灭敌军43万余人,粟裕指挥的三野贡献34.71万。粟裕成功完成重任,表现卓越。

结束语:京沪杭战役是我军史上空前的江河强渡与战略追击战役,由三野、二野、四野协同完成,获各地党组织与民众广泛支持,各方均贡献卓越。

对渡江战役总前委的地位作用,应实事求是评价。按军队集体领导制,总前委书记不应包揽军事指挥,且不应掩盖粟裕在渡江战役中的关键性军事指挥作用。

毛主席授粟裕全权指挥华野,电令:“你们机断专行,不必事事请示。情况紧急,独立处置。望按实情决定。”此信赖彰显粟裕军事才能,而粟裕本人未言。

毋庸置疑,淮海、京沪杭战役及解放战争,皆因毛主席的战略决策与指挥而胜。争功者可笑。刘帅曾斥学员:无主席指挥,何功之有?毛主席却赞粟裕善战,确有根据。

资料翔实,分析严谨,壮哉粟裕👍