美国以其经济繁荣和科技进步闻名,但其社会底层却面临严重的贫困和无家可归问题。根据2024年的数据,美国无家可归人口总数达到771,480人,较2023年增加18% 。这一数字包括在紧急避难所、过渡性住房或不适合人类居住的地方(如废弃建筑或街头)生活的人群。

在洛杉矶的街头,夜晚的帐篷连成一片,破旧的睡袋散落在人行道上,空气中弥漫着垃圾和汗水的味道。无家可归者推着装满杂物的购物车,缓慢移动,寻找下一个避风处。

家庭无家可归问题尤为突出。从2022年到2023年,家庭无家可归人数增加16%,涉及57,563个家庭,共186,084人,占总无家可归人口的近三分之一 。在纽约的临时庇护所内,母亲们抱着孩子,排队领取毛毯,墙壁上剥落的油漆和昏暗的灯光映衬出生活的艰难。尽管91%的无家可归家庭得到临时住所,但仍有许多人无法摆脱贫困的循环。

贫困的范围远超无家可归。根据2016年的数据,全国贫困率达12.7%,影响4060万人。2023年,官方贫困率稳定在11.1% ,但许多美国人仍无法应对400美元的紧急支出。在芝加哥的社区超市,收银员扫描着打折面包,顾客小心翼翼地数着零钱,生怕超出预算。

2022年,720万贫困家庭支付的住房成本占收入50%以上,称为“严重住房成本负担”。这些家庭中,少数族裔比例较高,尤其是非裔美国人和美洲原住民,他们因历史性歧视和收入差距更易陷入租房困境。

无家可归和贫困的根源复杂。高昂的住房成本是首要因素,西海岸城市如旧金山和西雅图的无家可归率远高于低成本地区。在旧金山的金门公园,帐篷和临时搭建的遮蔽物挤满了绿地,警察不时巡逻,驱赶露宿者。失业、低工资和公共援助不足也加剧了问题。

2023年,加州一项研究显示,无家可归者常因收入减少、住房成本高或成为诈骗受害者而失去住所。社会因素如家庭冲突和暴力也起到推波助澜的作用。

地区和种族差异显著。加利福尼亚州无家可归人口最多,约161,548人。非裔美国人因系统性歧视更容易面临住房不稳定,而美洲原住民常居住在条件恶劣的房屋中。性别方面,男性无家可归者比例高于女性,女性占20%至40%。

美国的社会福利体系提供了一定支持。政府通过中产阶级税收为低收入群体提供食品券、住房援助和医疗保障。在亚特兰大的救济站,志愿者分发热汤和面包,流浪汉们排成长队,手里紧握塑料碗。这种最低限度的保障确保了基本生存,但不足以解决根本问题。疫情期间,暂停驱逐和租金援助曾稳定无家可归率,但这些措施结束后,问题反弹。

历史上,无家可归问题由来已久。19世纪70年代,纽约等城市出现大量露宿者;20世纪30年代大萧条和21世纪初金融危机都导致无家可归人数激增。尽管如此,美国的贫困和无家可归问题仍未得到根本解决,凸显了社会结构性的挑战。

美国穷人为何选择乞讨而非革命?美国拥有约4亿支枪支,几乎每人一支,但穷人并未用这些武器发起革命,而是选择在街头乞讨。这一现象背后有多种原因,涉及文化、经济和社会因素。

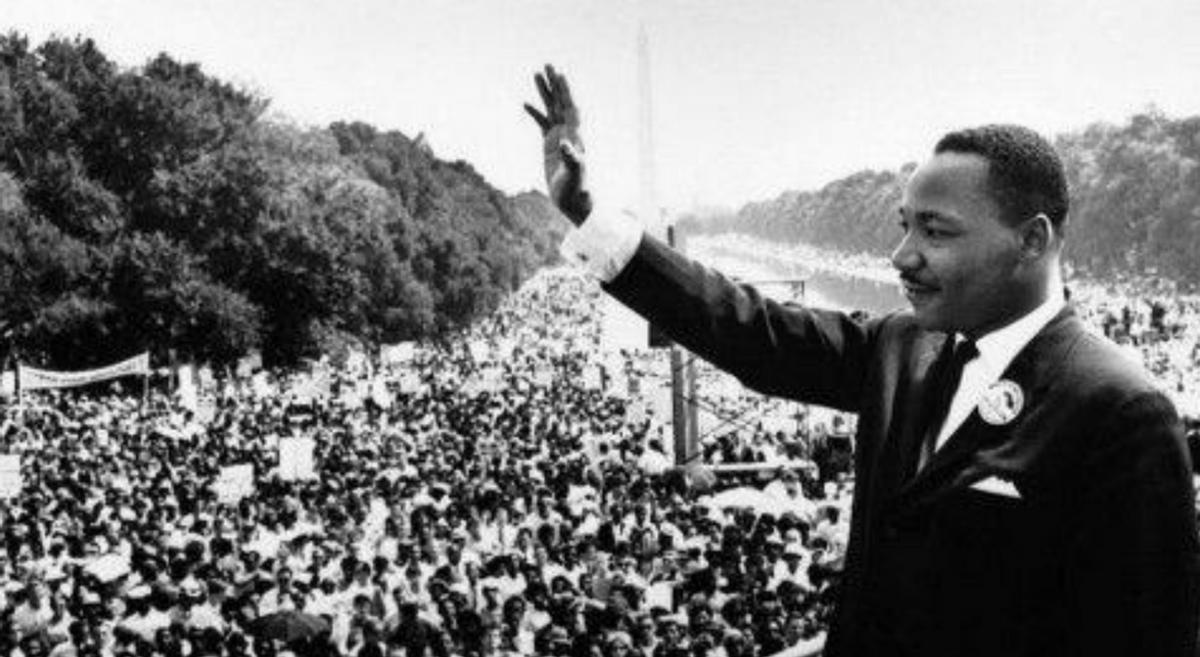

美国缺乏革命传统。1776年的独立战争由精英领导,而非底层起义。此后,社会变革多通过法律和选举实现。20世纪60年代的民权运动中,马丁·路德·金组织和平游行,带领人群走过华盛顿的林荫大道,手举标语而非武器。这种非暴力传统深入人心。在底特律的街头,抗议者可能聚集在市政厅前,高喊口号,但鲜有人提议武装反抗。

个人主义文化是另一关键因素。美国强调个人奋斗,穷人被教育通过工作或救济改善生活,而非集体反抗。在曼哈顿的街角,一个流浪汉坐在纸板上,旁边写着“需要帮助”的字样。他低头啃着慈善机构发的三明治,目光扫过路边的成功广告,似在寻找下一份零工。这种文化削弱了集体行动的动力。

社会福利体系提供了生存底线。食品券、住房援助和医疗保障确保穷人不会饿死。在迈阿密的救济中心,单身母亲推着婴儿车,排队领取补助金,柜台后的工作人员核对文件,空气中弥漫着消毒水的气味。每月几百美元的援助让她勉强维持生活,消磨了革命的冲动。相比之下,历史上革命多发生在底层连饭都吃不上时,而美国的福利网降低了这种绝望。

社会秩序的严厉维护也起到威慑作用。美国警察装备精良,任何暴力苗头都会被迅速镇压。在波士顿的街头,若几人持枪聚集,警车很快呼啸而至,防暴警察举盾推进,催泪瓦斯弥漫,带头者被按倒在地,手铐咔嗒作响。终身监禁的风险让穷人望而却步。

穷人群体缺乏团结和领导。以非裔美国人为例,尽管他们面临高贫困率,但社区内部常缺乏凝聚力。在费城的贫民区,一个青年愤怒地踢翻垃圾桶,金属撞击声回荡,但旁人只是冷眼旁观,无人站出来组织行动。历史上的强硬声音常被边缘化,留下分散的群体难以成事。

枪支用途偏向个人而非集体。枪击案频发,但多为个人恩怨。在亚特兰大的便利店,一个失业男子持枪闯入,子弹击碎玻璃,店员倒地,他抢走几十美元转身逃跑。这些暴力行为与政治反抗无关,未能转化为革命。

经济体系提供有限的流动性。教育或创业为部分人提供了希望。在社区大学的课堂上,贫困学生埋头记笔记,桌上的教科书翻开到就业章节。这种微弱的向上流动可能性让一些人选择等待而非冒险。

媒体和政治话语将问题个人化,强调个人失败而非系统不公。在电视新闻中,贫困常被归因于懒惰或不良习惯,而非阶级压迫。这种叙事削弱了团结,阻碍了革命。

政治和经济体系的复杂性让穷人难以找到明确目标。权力分散在政府、企业和游说团体之间,难以锁定反抗对象。在华盛顿的抗议活动中,示威者举牌游行,但标语内容五花八门,难以聚焦。

穷人仍与消费经济挂钩。即便收入低,信贷让他们能购买商品。在折扣店,顾客推着购物车,挑选廉价衣物,收银机嘀嗒作响。这种参与感让他们觉得自己仍是系统的一部分。

目前,美国穷人选择乞讨而非革命,反映了文化、经济和政治力量的平衡。在旧金山的街头,一个满脸胡茬的流浪汉蜷缩在睡袋里,手边是半瓶廉价威士忌。他低头捡起路人丢下的硬币,纸板上写着“请帮助我”。这种选择既是无奈,也是对现有秩序的妥协。然而,这种稳定并非永恒。

贫富差距持续扩大。根据2022年的数据,720万贫困家庭面临严重住房成本负担,人数较2019年增加15%。在西雅图的高档社区旁,帐篷挤满公园,富人驱车经过,车窗紧闭。

税收负担主要落在中产阶级身上,若经济衰退或政策变化导致福利资金减少,社会安全网可能崩溃。2008年金融危机曾导致无家可归人数激增,而疫情期间的紧急援助结束后,问题反弹。

外部冲击可能加剧不稳定。自然灾害、疫情或经济危机可能推更多人陷入贫困。在新奥尔良,飓风过后的社区仍未完全恢复,破损的房屋旁,无家可归者搭建临时住所。若类似事件频发,社会压力可能达到临界点。

文化态度也在缓慢变化。社交媒体让底层群体更容易交流。在X平台上,贫困者分享生活片段,帖子下聚集了支持者。若出现强有力的领导者,分散的怨恨可能被聚焦。在巴尔的摩的社区集会上,组织者分发传单,呼吁团结,麦克风里传出激昂的演讲。

改革提供了另一条路径。“住房优先”政策在一些城市取得成效。在休斯顿,政府为无家可归者提供公寓,社工定期探访,桌上摆放着就业培训手册。芬兰通过类似政策将无家可归率减半,证明改革可行 。若美国推广此类举措,社会稳定性可能增强。

短期内,现状将持续。穷人继续在街头乞讨,依靠救济生存。在费城的火车站,一个老人推着购物车,车轮吱吱作响,里面装满旧衣物。他停下来,向路人伸出手,硬币叮当落入破杯子。革命的风险太高,回报太不确定,乞讨仍是更安全的选择。

未来充满变数。若不平等加剧,安全网破裂,街头可能不再平静。抗议、罢工或政治变革可能取代乞讨,成为新的表达方式。但目前,美国的穷人选择在现有框架内挣扎,捡起地上的硬币,继续前行。

美国穷人的选择——乞讨而非革命——是文化、经济和政治力量的复杂交织。目前,这些力量维持了社会的稳定,但这种稳定是脆弱的。如果不平等继续扩大,安全网进一步破裂,未来的道路将充满不确定性。穷人会继续乞讨,还是选择另一条路?只有时间会给出答案。

革命是不可能革命的,这辈子都不可能革命的,做生意又不会,只能乞讨才能维持得了生活………