央媒再批招牌闹剧措辞激烈,纪委介入后会怎样?

当权力把手伸向商铺招牌时产生的副作用有这么几点:

1.撕掉了城市烟火气。

2.打碎了商户饭碗。

3.透支了政府公信力。

三河因为“三色禁令”为全国知名,在国内的舆论评判里,确实成了一个“破坏营商环境”的负面样本。

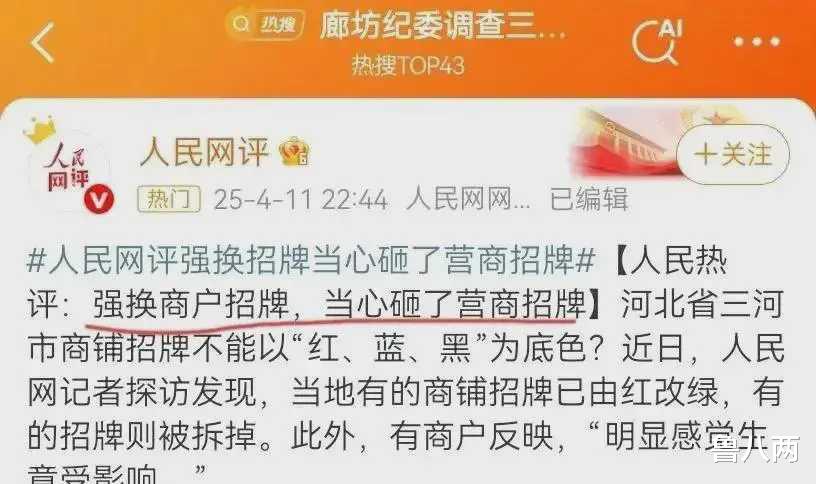

三色禁令把三河送进了营商禁区,这话或许并不夸张。为此,人民网记者在实地采访后发出评论:强换商户招牌,当心砸了营商招牌。

人民日报人民网的报道更能体现事件的重要意义,实际上也定义了它的荒唐性,可能也预示了事件的未来走向。

这之前,虽然“三色禁令”被众多媒体炮轰过,但南方都市报的报道最直接:不处理乱拍板的人,折腾店铺招牌的歪风就永不会停。

在“三色禁令”惹众怒的背后,其实是屡禁不止的荒唐与现实的直接冲突,是街道审美与商户生存PK的燃点爆发。

按理说,政府以打造营商环境为要,但当跟招牌干上了时,确实会对营商环境构成伤害。

这个基本道理三河市不应该不明白,毕竟,前面有很多城市因为这事翻车,这么多的案例就没有被警示和借鉴吗?

但为什么还是要跟招牌干上呢?其中的玄妙之处或许值得关注。

当廊坊市纪委明确介入以后,或许会给出一个调查结果。

有调查显示,招牌统一后商家营业额会降低30%,这基本印证了另一个数据:63%的消费者表示千店一面会降低消费欲望。

看来,跟招牌较劲这事不仅能坏了营商环境,最直接的后果是能砸了小微商户的饭碗。

所以这事的后果还真不好说究竟会如何。

招牌怎么弄确实应该把选择权还给市场,否则就是权力在任性,过界就有可能被追责。

我要的不过是在自己的招牌上放个蒸笼图案,这都不允许,还谈什么营商环境?

当商户发出这样的慨叹后,就别指望这个地方的经济会发展起来了,要知道,只有百花齐放才是活力的表现。

你说呢。