诚如梁启超所言:“邑中汇聚千余乃至数百童生,仅选拔十数人成为生员;省内集聚万余数千生员,却仅擢拔百数十人成为举人。”由此可见,清代科举的竞争激烈程度,堪称达到了历史上前所未有的境地。在这种选拔机制下,从童生到生员,再由生员进阶为举人,层层筛选,难度逐级递增,充分彰显了彼时科举之路的艰辛与不易。

科举考试之艰难,乃广为人知的事实。然而,其艰难程度究竟几何,想必多数人尚无确切认知。基于此,御史通过对相关史料的深入稽考,拟就浙江省乡试的录取情形,向诸位展开详尽剖析。

【先要搞清楚“学额”、“解额”这个基本概念】

学额,乃朝廷针对府、州、县学等各级学校每科新生录取所设定的限额标准,此即生员录取定额。顺治初年,清军入关伊始,彼时社会百废待兴。在此背景下,朝廷为推动教育恢复与发展,对各级学校学额设定采取了较为宽松的政策,具体规定为:府学录取新生定额为40名,州学为30名,县学则为20名。

顺治十五年,针对学额实施了更为深入的调整举措。经奏请核准,大府学额设定为二十名,大州县学额为十五名。至康熙九年,府学学额提升至二十五名,州县学额达十八名。此后,历经雍正、乾隆两朝,学额虽持续处于调整状态,但从整体态势而言,变动幅度相对较小。

据非详尽统计,通常而言,在规模中等的县域,童生人数普遍超过一千之数,然而学额却仅为二三十人。由此可见,于这千余童生群体里,能够考取秀才者,实乃凤毛麟角。不难推断,彼时考取秀才的难度,相较于当下考取985高校,已然高出数倍之多。

解额,作为各省乡试的限定数额,其具体数值依据文风之优劣、人口数量之多寡以及丁赋负担之轻重等因素综合确定。通常而言,规模较大之省份,解额约为一百余人;中等规模省份,解额大致在八九十人;而规模较小的省份,解额仅为五六十人。

需着重指出,相较于明代乡试规制,清代乡试在正榜之外,会依据特定比例录取副榜生员,并赋予其相应优待。在科举体系中,举人谋求发展的最优路径,无疑是以登科进士为正统之途。然而,进士科考取难度极高,九成士子能得中举人便已殊为不易。即便举人屡次参加会试而未获佳绩,亦存在被选拔为知县或教官的可能性。

在清代,学额被当作一种调控地方经由正途产生的基层绅士数量的策略。与此同时,解额作为朝廷把控生员进入仕途的途径,旨在限制仅有少量生员得以步入官场。通过这两种方式,学额与解额实现了紧密的契合。

在清代,教育尚未全面推广,彼时读书人群体的规模确实不及当下。然而,实际情况并非如多数人所臆想的那般稀缺。以大型县邑为例,每次举行府试时,参与人数可达一两千之众。由此可见,当时在科举考试层面所面临的竞争,较之于当下更为激烈。

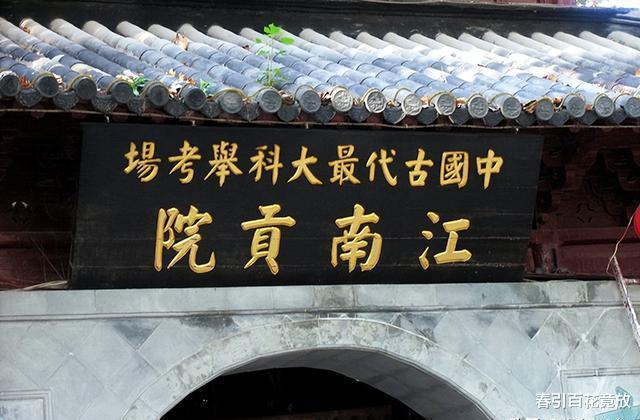

【浙江乡试每次录取多少举人?】

在全国范围内,浙江与江苏同属文风鼎盛之省份。于当地,即便出身寻常门第之家,子弟亦将通过读书获取功名、步入仕途视作正统途径。基于此,相较于其他省份,浙江参加乡试的人数更为可观。同时,鉴于该地读书人群体基数庞大,相应分配的解额数量亦略为增多。

自顺治朝以降,迄于同治朝,浙江省乡试解额并非恒定不变,而是于不同历史阶段呈现出相应的动态调整。以顺治二年首次举行的科举考试为例,彼时浙江省乡试的解额设定为107人,此一数额在清初至中期的各次乡试之中,堪称翘楚。

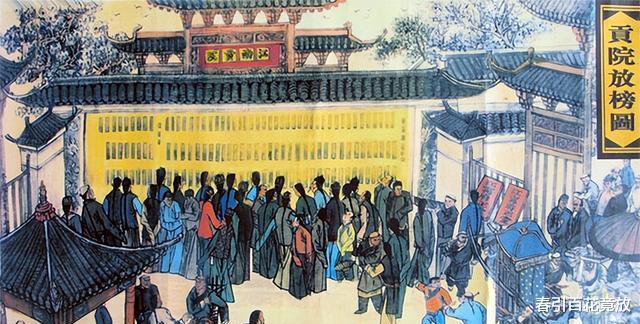

顺治十七年,浙江省乡试解额设定为五十四人。迨至康熙朝,三十五年时解额增长至七十一人,康熙五十年又进一步攀升至九十九人。至乾隆九年,该省解额数量有所调整,降为九十四人。自乾隆中期以降,直至晚期阶段,浙江省解额趋于稳定,大致保持在一百二十五人左右。

以平均120人的录取规模而言,浙江省每届乡试所录举人之数量相对有限。若将这一录取数额按76个州县平均分配,每个州县所获举人名额尚不足2人。值得注意的是,杭州府之仁和、钱塘两县,在科举领域堪称佼佼者,其举人录取数量近乎占据全省总额的半数。如此情形之下,部分州县在乡试中竟无一人能够高中举人。

浙江所处情形相对较为乐观,与之毗邻的江苏省,其学子考取举人所需面临的难度,相较而言,近乎翻倍。回溯至康熙初年,彼时原江南省经行政区划调整,析分为如今的江苏与安徽两省。然而,在科举乡试这一环节,此二省依旧维持合为一体的状态,以江南乡试的形式开展。

在江南省乡试这一重要科考活动中,基于大省规模确定取额标准。其中,江苏彼时被称作“下江”,在解额分配中占据十分之七的比例;而安徽则占解额的十分之三。为实现利益的均衡与协调,朝廷特颁规定:于乡试解元的选拔方面,江苏与安徽两省依序轮流,每省各占一科。

顺治二年,江南省乡试解额设定为163名。历经时代变迁,至乾隆年间,该省解额大致稳定于185名上下,相较浙江省解额,仅多出六十余名。然而,从地域文化及经济状况来看,江苏、安徽两省士子数量并不亚于浙江。特别是江苏省,素以文风鼎盛、赋税丰厚位居全国前列,但其乡试解额却低于浙江省,此情形值得深入探究。

此外,于各省乡试参考的部分士子,会在直隶地区应考,相应解额亦划归直隶。此部分士子涵盖于国子监修习的贡生、监生,以及凭借拨贡途径获任小京官等职衔者。

在直隶乡试中,来自各省的学子皆有特定编号。以乾隆元年为实例,彼时将江苏与浙江划定为“南卷”范畴,录取名额设定为39名。自该年之后,此二省于直隶乡试的解额,大体维持在35人左右。

咸同年间,太平天国运动兴起,致使朝廷财政面临严峻压力。鉴于筹措军饷之迫切需求,清政府遂出台举措,规定各省若能捐输特定数额之军需款项,便可相应增加乡试名额。然而,此以捐输扩充名额之制并非毫无约束。具体而言,明确限定大省增加名额不得逾30名,中省不得逾20名,小省不得逾10名。

在咸同两朝,江浙两省凭借其富庶的经济条件,于捐输方面贡献卓著,因而获赐永久解额之优待,具体为在原有基础上额外增加4名。然而,需明确的是,面对数以千万计的莘莘学子,如此数量的解额实乃微不足道,乡试的竞争激烈程度并未因之而有所缓解,其难度依旧居高不下。