在清代官场的政治生态中,同年、同乡与师生这三种政治利益关联备受重视。同年关系及同乡关系,因其具有客观既定的特性,难以随意变更。基于此,当诸多官员并不具备同年或同乡这一背景条件时,便常常将目光投向师生关系,寻求从这方面构建自身的政治联系。

从本质而言,师生关系本应纯粹,在广义范畴内,其指涉的是教育过程中教师与学生所构建起的关联。然而,当视角转至清代官场这一特定场域,该关系却发生了异化。在彼时的官场生态下,师生关系已然沦为官员们用于拉帮结派、营私舞弊,以实现个人利益诉求的工具。

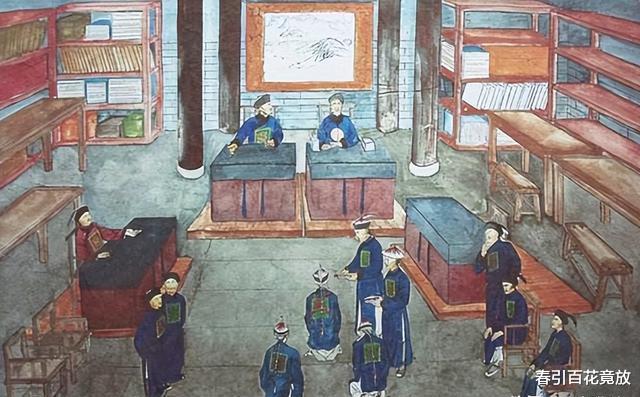

在清代,师生关系存在两种截然不同的阐释维度。其一为传统意义上纯粹的授业解惑关系,一方担当教育职责,另一方则专注于学习知识。其二则基于科举制度而衍生,即座师与门生所构建的特定关系。此后者在当时极为盛行,于每届乡试、会试结束后,所有经选拔而中式的举人、进士,均会将考官尊奉为师长,并以弟子之礼相待。

在官场生态中,有一种师生关系尤为恶劣,官方表述为“拜师做门生”,亦称“拜门”。此行径实乃陋习,本质是官员为谋求仕途顺遂,趋炎附势、攀附权贵之举。

通过拜门方式缔结师生关系的双方,其相识与否并无定规。并且,这种关系的建立不受辈分、年龄、品行及学识等因素限制。自愿成为门生者,通常对上述条件并不考量,而仅将权力视为关键要素。

拜门作为一种特定的社会文化现象,蕴含着严谨的规范与流程。其起始阶段,需拜门者通过一位居间联络之人,进行正式的引荐。此居间者在这一过程中扮演着沟通桥梁的重要角色。随后,拜门者应郑重地呈递 “门生帖子”,以表拜师诚意与身份认定。与此同时,还需缴纳数额颇为可观的 “拜师礼”,通常该礼金数额可达数百两之巨,以此完成拜门程序中的关键步骤。

通常,于拜门生过程中充当中介角色者,多为权贵阶层的心腹亲信,涵盖幕僚、长随以及小妾、优伶等特定群体。以道光年间为例,彼时,有道员意图拜巡抚为师,在此过程中,担当中间人的便是该巡抚的小妾。

门生拜帖遵循特定书写范式,帖上需明确书录双方姓名,且注明师生关系系基于自愿原则确立。当经师长首肯应允后,便需举行仪式庄重的拜师之礼。行礼过程中,门生既需行叩首之仪,亦要口称“老师”,并以“学生”或“弟子”自称。

行毕拜师之礼,门生即可凭借身为某权贵弟子之身份,于同僚间彰显此层关系,进而于官场之中积累政治资源。然若所拜之师遭遇权势倾颓或溘然长逝之情形,门生通常会另择师门,致使这种重新拜师的行为不断循环往复。

从表象观之,“拜门生”这一行为似乎仅对门生一方裨益显著。然而,深入剖析便知,此现象背后,权贵阶层同样抱以欣然接纳的姿态。他们之所以期待他人前来行拜门之礼,原因主要涵盖两个层面。其一,借助门生网络,权贵们旨在扩充自身的政治影响力与势力范围,以此巩固并提升在政治格局中的地位。其二,部分官僚并非经由科举这一正统途径获取仕途进阶,其内心充斥着对虚荣的追逐。在此心理驱使下,他们渴望拥有“老师”这一名分,进而满足为人师表的心理诉求,以彰显自身的身份与地位。

以光绪年间为例,彼时任职户部侍郎者,非经由科举正途入仕。基于此背景,该侍郎颇为期望有人能投身其门下,对于求拜者所呈拜师之礼,数量多寡并不在意。故而,前来拜入门下者甚众,人数竟达百余人之多。

部分任职于冷曹清署的官员,意图借门生之制谋取私利。诸如翰林院、詹事府及太常寺等衙署,通常而言并无丰厚的经济收益,这些衙署的堂官实乃名副其实的清贫京官。故而,他们急切期望财力雄厚的富商巨贾前来递帖投拜。

诸多清代笔记文献均记录有此类事例,以《郎潜纪闻》为例。彼时京城内的穷困京官,历经艰难终获外放任职之机遇。他们期望凭借此契机,广纳家境殷实之门生,进而清偿先前积欠之债务。同时,诸如冬季取暖之炭敬、夏季消暑之冰敬,以及各类离别赠礼之别仪等项收入,亦仰仗这些门生予以资助。

然而,强制他人行拜师之举,终究属个别情形。总体而言,门生关系的缔结多基于双方自愿。至晚清阶段,门生现象呈泛滥之势。彼时,京城各衙门堂官名下,皆有数量不一的门生;中低级官员亦不乏同时拥有数位师长者。如此盘根错节的关系网络,坚如磐石,在此背景下,官场中官官相护的现象便不难解释。

然而,相较于纯粹的师生关系,以及科举制度下所构建的座师与门生关系,那种基于利益驱使而结成的门生关系所衍生出的师生纽带,实则缺乏稳固性。

依据清代官场既定规制,若门生在仕途上顺遂前行,地位攀升至超越其师的程度,彼时,二者之间的师生关系便会自行终止。在此情形下,门生会向老师索回先前的拜师帖,此行为在官场被称为“拜断”,实则为清代官场隐匿的一种不成文规则。

在清代官场,除拜门生之况外,“结兰谱”现象亦颇为常见,此乃缔结兄弟情谊之意。“结兰谱”遵循特定准则,若结谱双方中,一方官职相较另一方存在显著差距,那么这种异姓兄弟关系便会随之解除。

综上所述,清代官场构建起了错综复杂的关系网络,其存在以互利共赢为基石,并受严谨的等级规制所制衡。在诸多关系类型中,同年与同乡关系尤为稳固,具有极高的稳定性与持续性,历经岁月直至生命终结亦难以撼动。